최근 글 목록

-

- 페미니스트 작가 에이미 커틀러(5)

- 2007

-

- <엘 워드 L word>시즌2(4)

- 2007

-

- 유럽의 다양한 미술제(2)

- 2007

-

- 빛을 향하다_<밀양 Secret sunshine>| (3)

- 2007

46개의 게시물을 찾았습니다.

범죄의 재구성

백윤식/김선생

박신양/최창호, 최창혁

염정아/구로동 샤론스톤, 서인경

천호진/형사

요즘 연기에 물이 올랐다는 염정아의 도발적 연기가 보고 싶어 선택한 비디오.

그런데 천호진의 능청스런 유머연기에 두번세번 보게 되다.

넘 웃겨서 정말정말 그가 사랑스러워 보일 정도였다.

주머니 손 넣고 무게잡으며 사건현장 누빌때는 그냥 무뚝뚝하고 거친 마초형사겠구나였지만(물론 그렇기는 했지만...쩝...) 바쁜 와중에 언제 소설책을 읽었을래나 몰겠지만(물론 여기서 현실성은 마니마니 떨어지겠다고 본다. 아니 나의 선입견인건가?) 범인의 형을 데려다 약간의 심문 비슷한 취조를 하는데 인권이고 뭐고 없이 범인의 형이라는 이유만으로 약간의 무시와 거친 욕설, 의심스런 눈초리로 우습게 대하기만 하다 그가 자신이 좋아하는 소설의 작가라는 사실을 깨닫고는 금새 친근한 사투리 등장하면서 바로 꼬리내리는 그 장면. 만사 제치고 팬으로서 책에 싸인까지 받는걸 잊지 않고(난 요기서 싸인이 약간의 복선이 될 줄 알았는데 그냥 아무것도 아니었다. 약간 상징적의미를 부여하는 듯하다 아무것도 아니게 하는 거, 히치콕이 즐겨 썼다는 그거, 영화적 용어로 뭐라더라? 으으..까먹었다 누가 알면 답해주면 좋으련만....모조?)...아주아주 깍듯하게 취조정리해 버리고 커피까지 손수 한잔 타주겠다고 수선떠는 모습이 어찌나 웃기던지...속물적 근성연기가 속물스럽지 않고 귀엽고 앙증맞게 와닿았다면 내가 변태인건가? 헤~

“실패한 소설인데...”

“괘안해~ 내만 좋으면 돼지~”

저 대사 “괘안해” 안에는 많은 의미가 포함되어 있다.

당신은 이제 이 사건과의 연관성이 없어지고 의심의 꺼리가 모두 사라진다는 모 그런 깊은 뜻이 담기게 되는 대사되겠다. 정말 재밌는 장면이었다.

요기서 잠깐...공과 사의 경계긋기가 얼마나 힘든가 새삼 느끼게 한다는거.

우리네 인맥과 학맥은 공사구분 못짓는 대표적인 나쁜 병폐.

사회생활 하다보면 그게 얼마나 현실적인 고민으로 와닿는지...고민스런 지점중에 하나되겠다.

지적 대사를 가볍고 껄렁하게 내뱉는 말하기 방식은 감독의 재치와 감각이 느껴지는 부분이었다. 한국은행을 털만큼 대담하면서도 뛰어난 두뇌와 고도의 재능을 지닌 범인들은 헐리웃영화에서는 맷데이먼처럼 지적인 스타일이거나, 손코너리처럼 지적이면서도 중후하기까지 한 고도의 환상으로 치장하는데 우리네 은행털이범들은 그냥 잡범처럼 또는 양아치처럼 보인다.

앞에서는 김선생님이라고 깍듯이 예의바르게 행동하지만 뒤에서는 언제 뒤통수칠지 머리굴리는 비열한 인간상. 자신의 이익을 위해서는 의리 도덕 인간관계 이딴거 다 내팽겨치는, 그래서 좀더 현실적이라는 생각. 이 영화가 지니는 또 하나의 매력이라는 판단됨.

대사는 군더더기를 느끼지 못할 만큼 깔끔하고 시츄에이션은(백윤식역인 김선생이 잘 쓰는 말이다. "내가 청진기 대면 진단 나와"...모 이런 말도 자주 쓰지~) 얽히고 설혀 복잡한 듯하고 나름의 반전은 잘 짜여진 각본이라는 결론.

미술은 글쎄...좀 빗나간다는 생각.

장식적인 문양들은 로맨티시즘에 어울릴만하거나 고급스런 분위기연출에 어울리겠지만 속고 속이는 화려한 두뇌플레이가 주를 이루는 복잡한 내면 심리를 드러내는 영화에서는 오히려 심플하고 모던한 분위기가 전체 분위기의 무게를 주지 않았을까 생각..아닌가? 키치적 방식의 고채도 색감과 십자모양의 얼기설기 조잡하고 빽빽한 동양적 장식문양, 어두운 배경에 몇 개의 빛만 쏘아대어 역광을 주로 쓰는 방식은 비열하고 치졸한 욕망을 드러내는 적절한 미술형식이였을까?

확실히 <화양연화>의 반복문양들과는 분위기가 약간 다르게 와닿는데…

음악은 있는 듯 없는 듯 그렇고….

나같으면 미술을 어떻게 해보았을까 고민해보는 것도 잼있다.

한국영화의 최신 기류는 흥행성(=대중성)과 상업성이 최고의 덕목이기 때문인건지 자꾸만 가벼운 유머로 치장하려 한다는 거다. 가벼운 욕설은 기본이고 말지.

카프카의 부조리를 끊임없이 얘기하는데…푸헐…혁명가 체 게바라의 아이콘이 상업적으로 뜬 것처럼, 진보와 좌파의 개념이 아무에게나 갖다 붙여지 듯…자본의 상업성은 돈이 되면 뭐든지 소비된다. 가능하다. 그런데 뭐든지 가능하다라고 인정하고 익숙해지면 정말 치떨리듯이 무서워지는데…

욕망의 경계와 한계를 구획지으면 그것만큼 상상력의 끝이 보이는 것.

아슬아슬한 경계를 넘나드는 능력을 인정받으면 사회적으로 성공하게 되는건지도 몰겠다.

그래도 어설프지만 허수룩하지 않은 유들한 형사 천호진의 유머연기는 좋았는데..전반적으로 연기자들의 능청스럽고 자연스런 연기와 빠른 편집 및 사건전개가 잘 짜여진 각본과 어울려 재밌는 상업영화 한편 되시겠다.

가볍워서 잼있다.

천호진의 대사

“ 씨발...세상이 이리 돌아가면 안된다 아이가. 찬란하게 떠오르는 아침 태양아래 내가 진짜...볼 면목이 없다 “

최창혁 대사

“ 걸려들었다. 지금 이 사람은 상식보다 탐욕이 크다. 탐욕스런 사람. 세상을 모르는 사람. 세상을 너무 잘 아는 사람. 모두 다 우리를 만날 수 있다. ”

구로동 샤론스톤의 대사

“ 사기는 테크닉이 아니다. 심리전이다. 그 사람이 뭘 원하는 지 그사람이 뭘 두려워하는질 알면 게임 끝이다. “

지피지기면 백전백승이라는 거겠지. 구체적 욕망은 드러내어지는 것이 눈에 보이는지 모르겠지만 인간의 여러가지 욕망들. 그건 자기자신도 잘 모르는데 상대방까지 안다는게 얼마나 어려운데...

resfest 디지털영화제2004(SEOUL)

11월17일~21일

연세대 백주년 기념관

HISTORY

RESFEST는 95년 ‘The Low Resolution(저해상도) Film Festival’이란 이름으로 샌프란시스코의 조그만 아트 갤러리에서 100여명의 관객을 대상으로 첫회가 열렸습니다. 영화제가 지향하는 바에 많은 디지털 작가들이 호응, 곧 전 세계의 디지털 작품을 소개하는 영화제로 성장하였으며 98년 RESFEST Digital Film Festival로 명칭이 변경되었습니다.

현재는 뉴욕, 보스톤, 샌프란시스코 등 미국 도시 투어를 시작으로 런던, 토론토, 브리스톨, 싱가폴, 상파울로, 서울, 도쿄, 오사카 등 세계 여러 도시에서 Off-line, On-line으로 열리는 투어 영화제(international Touring Film Festival)로 발전 했습니다.

RESFEST는 열가지 섹션들 중 디지털 섹션을 포함하는 타 영화제와 달리 디지털 작품만을 대상으로 순수하게 디지털 영화에만 집중하는 영화제이며, 작품 상영 역시 완전한 디지털 영사방식으로 상영됩니다.

영화 상영뿐만 아니라 디지털 영상 관련 세미나 및 워크샵, 디지털 미디어 전시, RESFEST 투어와 동시에 진행되는 PARTY, 디지털 영상 작가들의 의견과 기술 공유를 위한 디지털 영화잡지 “RES”의 출판 등 디지털과 다양한 장르 문화에 대해 여러 방향에서 입체적으로 접근하는 영화제입니다.

MISSION

RESFEST는 디지털 영화제를 지향합니다. 그러나 RESFEST가 주목하는 디지털이란

단순한 디지털 영상 테크놀로지의 기술적 변화에 경도되는 것이 아닙니다.

RESFEST가 주목하는 것은 디지털이라는 새로운 방식이 만들어낼 수 있는 ‘실험’과 ‘가능성’입니다. 다양한 툴에 의한 새로운 제작 시스템으로의 변화(개인화, 변형화), 타의 표현, 디지털로 표현되는 동시대 문화와의 교류등이 그것입니다. RESFEST는 이렇게 새로 만들어지고 있는 다양한 예술적, 문화적 혼합의 ‘시각적 표현’이 디지털 영화가 가지는 ‘새로움’의 실체라고 합니다. 그리하여 RESFEST는 창작자, 관객 모두의 시각이 다양화되고 신선한 자극과 함께 새로운 실험이 이루어질 수 있는 장이 되고자 합니다.

--공식사이트에서--

슬로건이 재밌어 접근해 본 영화제 사이트.

“상상 대공습 Imaginary Attack”

하이브리드 영상축제에는 영화 뿐 아니라 음악, 디자인, 아트까지 겸비한다고 한다.

재밌을 것같다.

기회되면 2005년에는 영화제 공모전에 참가해볼까부다. 1년을 어떻게 보내느냐에 따라 가능성이 전제되겠지만...쩝쩝...

상영작가목록에는 아는 이름도 몇몇 눈에 띄인다.

정승희...마이클 무어..

글로벌 섹션에는 “부시웩트!”라는 파트도 있는데 상영작품중 마이클무어의 <붐! BOOM!>도 포함되어 있다. 무어는 화씨911 1/2를 기획중이라고...흠흠..

상영목록과 기타내용에 대한 정보가 더 보고 싶으시면 REFEST SEOUL 공식사이트로~

<http://resfest.co.kr/resfest_2004/index.php>.

RESFEST USA(<http://www.resfest.com/>)와 RESFEST JAPAN(<http://www.resfest.jp/html03/index2004.html>)도 각기 따로 열리고 있나부다.

>>사족

블로그도 잠시 쉬니까 재미가 사라지려 한다. 어색하기도 하고 오랜만에 무얼 얘기해야할 지도 막막해지고...적당선을 지키는건 어렵다. 쩝

노대에는 안타깝지만 참가가 힘들 듯..보육노조의 이뿐 깃발이 나부끼는 것도 못보고(지희가 사진 마니 찍어올리기를 희망 희망~), 아주아주 오랜만에 진보네의 “은혜로운 자본가??(소장님)”의 한턱쏘신다 언포를 놓으시던데 것도 못 얻어먹고...헐~아까비~

* 이 글은 쭌모님의 [전 막스를 읽은적이 없습니다만..] 에 대한 트랙백 입니다.

원제 : Monster

감독 : 패티 젠킨스

주연 : 샤를리즈 테론, 크리스티나 리치

몬스터

한 인간이 괴물이 되어가는 과정.

성매매가 노동으로 규정될 수 있는가 이전에 고민되어져야 할 지점.

자신의 몸이 섹스(여러가지 의미의 섹스행위가 해당가능하다)를 통해 돈으로 가치환원시키게 되는데는 여러가지 사유가 있을 것이다.

하지만 그런 과정중에 겪게되는 인간성의 황폐화.

이것에 대해서 한번 정도 살펴보는 것은 어떨까?

<몬스터>

가족을 지키기 위해 어쩔수 없이 선택했던 매춘행위.

돈을 벌수 있는 방법이 그것밖에 없었는가라는 도덕적 잣대를 들이대기는 쉬울수도 있겠지만 빠른 시간안에 고액을 벌기에는 어린나이의 여성에게는 또는 다른 방법을 찾는 것조차 모르는 무지한 여자아이에게는 합리적 이유가 가능하지 않을는지...과연 그녀의 선택이 옳은가 그른가의 답을 내리기란 쉽지 않을 것이다. 영화가 잘못된 선택의 결말에 대해서만 얘기하는건 아니겠지만 매춘을 바라보는 사회와 그로 인해 황폐화되어가는 인간에 대한 얘기라는 것.

좀더 영화를 들여다보자.

가족을 먹여살리기 위한 행위로 인해 가족에게 버림받는다면...?

가족을 위한 자신의 희생의 (분명 희생이다. 매춘행위가 좋았을리 만무. 그건 곧 밝혀진다)대가는 곧 가족의 배신이라는 부메랑으로 돌아오고 가족과의 관계는 유지 되기 힘들다.

그녀에게 그건 어떤 의미였을까?

끊임없이 남성에게 버림받고 상처받는 여성. 괴물이 되다

여성을 만나다.

동성애에 대한 편견에 휩싸인 그녀지만 자신에게 인간으로 다가오는 셀비는 때로는 따뜻한 친구로, 때로는 연인으로 사랑스러움을 지닌 여성이었다.

그들의 고결한 사랑을 지키기 위해서는 추하고 더러운 행위를 할 수밖에 없는 것이 그녀가 살아가는 방식이었다.

사랑하는 그녀와의 여행경비를 구하기 위해 선택한 마지막 매춘행위는 그녀에게 괴물로 변신하는 신호탄이 된다. 폭력적 남성, 변태적 섹스행위. 겉으로는 멀쩡하나 한적하고 조용한 뒤안길로만 가면 괴물로 돌변하는 남성에게 그녀는 더 무서운 괴물로 변신할 수 밖에 없었다.

여기서 잠깐 샛길.

샤를레즈 테론. 그녀의 연기는 정말 압권이다.

그 빛나는 금발을 우스꽝스럽게 뒤로 빗어올리며 울퉁불퉁한 얼굴선을 만들기위해 입을 최대한 아래로 과묵하게 쓸어내리는 표정은 그녀의 아름다운 눈과 코도 묻혀버릴만큼 흉물스런 외모로 변경가능하다. 그건 정말 놀라운 변신이었다. 연기라는 걸 알면서도 그녀에게 빠져있다보면 아름다운 그녀는 보이지 않고 세상사에 찌든 허수룩한 듯 흉물스럽고 일그러진 괴물이 보인다.

평범하게 남들처럼 집도 사고 번듯한 직업도 가지며 살아보고자 선택한 마지막 매춘. 그러나 남성은 그녀의 숨겨진 분노를 끌어내는 매개체가 되고... 자신의 폭력적 분노로 인해 내질르는 그녀의 절규는 세상이 환상적이지도 희망적이도 않은 처절하고 냉정한 현실이라는 걸 인정할 수밖에 없는 한탄이었고, 원하지 않게 발생하는 부조리한 현상에 대한 반항의 몸짓이었던 같다. 그래서 그녀의 순간적 비명은 온몸을 전율케 하는 처절한 절규였던 것이다.

그녀를 나락으로 떨어지게 하는 건 과연 무엇일까?

그건 돈으로 성을 사고파는 행위를 할 수밖에 없었던 지지리 못사는 부모를 만난 한 개인의 피할 수 없는 거대한 운명 때문만일까? 물론 아니다.

개인만의 능력부족이 아닌 조직화되고 견고한 사회구조적인 문제들...

부자가 있으면 빈자가 있는 것이 자본주의 생존원리이고,

몸파는 여성이 있으면 몸을 돈으로 주고 사는 남성이 있는 것이고(역의 가능성도 존재하겠지만…),

매춘이 아닌 다른 방식의 삶을 선택하기 쉽지 않은 사회시스템. 모 그런것들이 전제되어 있는 거지.

권력관계의 역전

억압과 소외로 점철된 자아는 욕망의 극단적 표출로 살인이라는 기제를 선택한다.

남성에 의해, 혹은 가족과 이웃에 의해 위축된 자아는 살인을 행함으로 인해 권력관계가 역전될 수 있음을 발견한다. 그리고 거기에서 벗어날 수 없다. 한번이 어렵지 두번세번째는 즐기게 되는 것이 중독의 쾌감인가? 인간으로서 최소한의 양심은 상대적인 건가.

매춘여성에게서 처음으로 섹스를 경험하는 남성에게는 아름답지는 않지만 본능해결에 기꺼이 도움을 주는데 충실하고, 가족에 헌신적인 나이든 가장은 어쨌든 피해버린다.

하지만 피할 수 없는 궁지의 사각에서는 괴물로 변신한 자신을 완성시켜버린다.

선한 인간으로서의 본성과 후천적으로 길들여진 괴물로서의 본능을 끄집어 내고자하는 자아사이에서 절규하는 그녀는 결국 괴물로서의 자아를 완성시킨 것이다.

성매매로 인해 황폐화되어가는 그녀가 보이다

사랑하는 그녀와의 도피여행은 현실이다.

잠자리를 유지해야하고, 주린 배를 채워야 하는 현실이다.

사랑하는 그녀를 위해 경제력을 지녀야 하는건 그녀의 선택이기도 하지만 사랑하는 그녀, 셀비가 원하는 것이기도 한다. 사랑하는 그녀를 위해서라면 뭐든지 해야 한다.

남들처럼 평범한 삶을 꾸리려면 버젓한 직업이 있어야 하지만 그녀가 배운건, 그녀가 할 수 있는 건 결국 매춘이 된다.

그녀는 읊조린다.

매춘이 쉽지 않다는 것. 그녀의 행복을 유지하기 위해 선택한 어쩔 수 없는 수단이지만 그녀는 점점 여성으로서, 사랑하는 이로서, 인간으로서의 자신에게 괴롭다.

매번 괴롭다.

흐흠…

신중한 생각이 필요한 지점이다.

성매매가 노동인가?

성매매여성=성노동자?

성매매=성노동?

인간=상품?

그렇다면 성행위는 생산이고 인간의 몸은 생산도구인가?

상품의 가치는 무엇으로 매길까? 서로의 합의에 의해? 임금 가이드라인이라도 만들어야 하나?

흐흠…

재미없는 상상을 해본다.

“전세계 성노동자여 단결하라”

성을 사는 소비자가 줄어들거나 착취자의 부당함에 항거하여 성노동자들이 파업이라도 하면?

허허.. 강간이 판칠꺼라고 협박하며 어여 파업을 접으라고 할건가?

>>사족

한가지 추천.

샤를레즈 테론의 감동적인 연기는 한번정도 봐주어야 한다.

두번째 의문.

성(性)을 바라보는 우리 시대의 의미는 무얼까 하는거?

세번째 제언.

논리적이고 진보적 논쟁은 좋다.

하지만 억지스럽고 말꼬리잡기식의 논쟁은 별루다. 논쟁을 위한 논쟁으로 보인다.

보는이에겐 측은함으로, 당사자들에게는 낭비가 된다.

서로의 발전을 위한 건설적인 논쟁은 가끔 상대방을 인정하는거 그게 아닐까?

* 이 글은 jineeya님의 [내가 왜 죽었는지 나도 궁금하다.] 에 대한 트랙백 입니다.

SIDOF2004 Opening

진실의 문 The Gate Of Truth

김희철 Heechul KIM/ 한국/ 2004/ DV/ Color/ 105min.

6년 전인 1998년 2월 판문점에서 발생한 김훈 중위 의문사 사건을 다룬 다큐멘터리.

명확한 근거도 없이 한 장교의 죽음은 자살로 만들어 지고 진실은 드러나지 않는다.

‘군의문사’라는 다루기 힘든 소재에 용감히 접근한 작품.

-->인디다큐페스티발 홈페이지의 소개글

진실의 문

거대권력과의 싸움이 얼마나 지난하고 얼마나 힘든 과정이다라는 것을 다시 한번 각인시켜주는 다큐였다. 미학적 아름다움이나 기술적 테크닉은 떨어지는 작품일 지언정 인내와 끈기로 “진실을 얘기하는 것”이 어떤 화려한 영상보다도 우월할 수 있다는 그래서 다큐멘터리가 사회적 당위성을 가지는 거겠구나…모 이런 생각들을 새삼 확인하는 자리였다.

감성적으로 접근하기보다는 인터뷰위주의 객관적 사실만을 전달하는데 노력하는 감독의 산고가 다큐곳곳에서 보인다.

다큐멘터리는 객관적 정보를 전달하는데 있어 대사의 자막처리와 인터뷰대상자의 정보제공을 일반적인 형식으로 취한다. 또한 인터뷰어의 시선은 정면처리보다는 왼쪽이든 오른쪽이든 15도 각도를 주어 보는이로 하여금 객관적 사실을 전달 받고 있다는 인식을 주어 도발적이거나 주관적 개입의 흐름을 차단한다. 그러나 이런 공식을 모두 버리고 소리와 영상만으로 진실을 전달하는 이 다큐가 첨에는 어색하고 불편했다. 이런 방식이 정보제공에는 유익하지 않지 않을까? 이건 좀 위험한 선택인 듯..모 이런 생각으로 다큐의 초반을 넘어가고 있었지만 그건 중반 후반을 넘어가면서 곧 사라지고 정확한 내용전달에는 약간 미흡하더래도 진실을 얘기하는데는 하등 문제없는 방식이라는게 느껴지니까 오히려 텍스트로 시선을 뺏기보다는 귀를 쫑긋하면서 영상과 내용에 좀더 적극적으로 관객이 개입하는 좋은 수단이 되겠다는 생각이 미치니 감독의 의도가 점점 궁금해졌다. (사족>>이후 독립영화감독과 관계자들과의 뒷풀이에서 술자리에 합석한 감독에게 이런 호기심들을 질문했지만 지금은 기억이 안난다. 의도한거다라는 정도의 답변만 기억이 나고 다른 얘기는 술에 취해 기억이 없다…휴~)

정면 인터뷰방식은 진실을 들어보라는 감독의 간곡한 읊조림처럼 들렸다.

그건 객관적 진실을 주관적 방식으로 드러내는 적극적인 도전이었다.

마지막 김훈 중위의 사진을 실재 얼굴을 쓰다듬듯이 쓸고 쓸고 계신 어머님의 모습과 관객석 저쪽에서 그 장면을 보며 다시 울고 계시는 어머님의 울음소리로 인해 잠시 눈시울을 적시다 눈에 힘을 주며 참아냈다. 그러나 눈물은 막을 수가 없었다. 다큐상영이 끝난 뒤 김훈 중위의 어머님이 관객들에게 양해를 구한 뒤 마이크를 잡고 당당하게 때로는 피맺힌 절규로 거대권력의 부당함을 다시 한번 쏟아내고 계실 때는 더 이상 흐르는 눈물을 자제할 수 없었다. 강하고 떄로는 무심해보이기까지 한 지희조차 벌써부터 손수건을 꺼내 얼굴로 매번 올라가고 올라가고 있었다.

"남편과 아들을 육사에 보내 평생 국가를 위해 헌신한 우리 가족에게 돌아오는 것은 국가의 거짓말뿐입니다!"

김훈 중위의 부모님은 정말 대단한 분들이셨다.

1년중 300여명의 군인들이 죽고 그중의 반이상은 자살이라고 판정을 받는다한다.

귀하게 키운 내자식이 영정이 되어 돌아오나 자살의 이유조차 알길없는 의문의 죽음앞에 그들은 진실을 원할 뿐이었다. 하지만 국가라는 거대권력은 비리와 부당함을 감추기 위해 좀더 치밀하고 조직적으로 허술한 거짓말들만 늘어놓는다.

조직적이고 방대한 국가권력과의 싸움은 다윗과 골리앗의 싸움보다는 더, 바위로 달걀치기보다 더 견고하고 거대한 벽과의 싸움이다.

진실의 문으로 들어가는 것은 객관적이고 논리적 접근으로도 풀기 힘든 과정이라는 것을 다큐를 보면서 느낀다. 은폐되고 조작되어지는 진실은 시간이 지날수록 파헤치기 어렵지만 부모님은 지칠 줄 모르셨다.

미군하사가 촬영한 김훈 중위사건의 현장을 영문자막으로 시작하여 동일화면을 한글자막으로 끝내는 것은 미군측의 폐쇄적인 정보제공으로 인해 사건규명이 어렵다는 국방부의 거짓말에 대한 일격으로 보였다. 국방부의 진실규명에 대한 의지가 있다면 풀수 있는 진실을 그들이 닫아버림으로서 진실의 문에 가까이 다가가기조차 어렵다는 감독의 의도가 보인다.

다큐는 한가지를 더 질문하게 만들었다.

국가의 의무를 다하기 위해 피 같은 젊음을 국가에 바쳐야하는 남성들의 딜레마.

섬세함과 여린 감성은 군대라는 폭력적 집단앞에서 짓밟히고, 부당한 권력앞에서 숨죽이는 날개꺽인 영웅이 되어야 하고, 서로를 의지하기보다는 서로의 가슴에 칼을 겨누는 생존의 원리를 몸에 익히는… 그 잔인한 과정을 이 땅의 한국남성들이라면 누구나 피하기 힘든 통과의례가 군대였던 것이어서….그들이 측은했다.

잘만들었다기보다는 좋은 다큐였다. 그래서 결과적으로는 잘 만든 다큐였다는 결론에 다다른다.

적극 추천한다!

다음주 월요일에는 감독과의 대화시간도 있다고 하니 모두들 구름같이 아트선재로~

: 100% 3D로 제작된 타이틀 이미지.

타이틀에서부터 숨이 꽉막힐정도였다.

정말 장난아니게 잘 만드는것을... 이미지의 새로움에, 예술의 경지에 오른 3D기술에,

심오한 음악에..

<이노센스>

: 이미지는 모두 이곳에서 가져옴. 홈피 참 잘 만들었따...

<이노센스>의 미술을 맛뵈기로 느끼고프다면 요기를 먼저 들러 보아요~

Follow me

Follow me

한번에는 절대로 쫓아가기 힘든 철학적 대사들, 함축적 의미, 실재와 가상, 예술적경지로의 미술…

오시이 마모루 세계로의 초대는 그만큼 어렵고 어려웠다.

<공각기동대>의 내용도 제대로 이해하지 못한 상태에서 <이노센스>를 한번보고 평을 써내려가기란 무에서 유를 창조해내는 것 이상이다.

영화를 보고 난 후 머리가 하애졌다.

타이틀 화면에서부터 심상치 않음을 예감했지만 철학적 함의를 담은 대사로 인해 스토리조차 제대로 쫓아가고 있는건지 헷갈렸다.

그러다 결국 마지막에선 길을 잃어버렸다.

바트와 토그사가 김을 만나러가는 장면에서부터 동일한 장면이 3번 반복되면서는 어떤 게 실재이고 어떤게 가상인지 헷갈리기 시작하니까 마지막 바트와 토그사의 장면까지 믿을 수가 없어진다. 토그사의 가정이 진짜 존재하는건지, 토그사의 환상인지 끝까지 알길이 없게 만드는건 마지막 정지된 듯한 바트의 화면전, 토그사의 딸에게 토그사가 선물한 인형의 눈을 응시하는 듯면서 바트로 넘어오는 화면전환때문이었다.

누가 사람이고 누가 사이보그이며 누가 인형인지..

사이보그가 꿈을 꾸는 가상현실인건지 아니면 인간이 처한 진짜현실인건지…

딸과 부인이 보고싶다는 토그사에게 바트는 계속 이렇게 대사한다.

“딸과 부인이 실재로 존재하는건지 다시 생각해보라”

...허...

: 배경의 신비로운 색감과 깊이를 제대로 느끼게 해주는 장면..흐흠..어떻게 저런 색감을

내는건지...정말 천재들이다..천재...

애니메이션의 미술을 예술의 영역으로..

애니메이션을 철학으로…

애니메이션 영역내의 이미지로는 이 이상의 수작이 더 이상 나올 수 있을까 싶을 정도로 색감의 깊이, 차별화된 각도, 슬로우모션의 시간차 편집, 고딕양식과 동양적 문양의 조합이..

또 음악….음악감독 켄지 가와이.

동양적 음색에서 비롯된 듯하면서도 특정국가의 음색이 드러나지는 않는 그러면서 SF영화와 아주 잘 맞아떨어지는 신비로우면서 몽환적인 사운드때문에라도 애니메이션의 예술적깊이를 더하고 남음이 없다.

제작자처럼 10번 정도는 보고 난후 글을 완성 할 수 있을것인가? 흐흐흐흐...

씨네21의 20자평의 글중 "자막한마디한마디에 밑줄 쫘~악"…푸하하하….

Never follow 오시이!

철학공부하는 맘으로 기회가 허락하면 큰 스크린에서 한번 더 보고 담엔 PDBOX에서 검색다운 받은 뒤 생각을 정리해봐야겠다. 나의 한계는 요기까지...

: 동양적 문화양식의 다국적 혼재. 다양한 동양문화를 절묘하게 혼합한 미래도시의 모습.

신비로우면서도 몽환적 초현실주의적 색채...정말 환상적이다!

건물은 중세의 고딕양식과 동양의 문양을 동시에 보여준다. 유명한 건축가 가우디의 건물

양식이 느껴지는 미래형 건축물을 보는 재미와 아치형의 창안에 스테인드글라스와 창살

문양이 짬뽕되어 있는 장면을 유심히 살펴보라.

동양과 서양의 미술양식이 이상할 정도로 절묘하게 조화를 이루고 있다...

: 애니중에서 가장 감동적이었던 배경을 웹에서 찾고 싶었는데 전경이 들어간 이미지는

없었당.. 대체물로..

: 하나 더 소개~

중세 고딕양식의 가우디 건축물을 연상시키는 미래도시.

개막작을 상영중인 수영만 요트경기장 :오오옷!..<2046>상영 중~

올해도 부산에 가질 못하다니...푸후~ 한숨만 나온다.

년중 하루종일 영화만 골라 보러다닐 수 있는 절호의 기회.

영화제가 아니면 볼 수없는 영화들도 드물게 접할 수 있는 황금의 기회.

이 기회를 놓쳐야 한다니...으으으

이번 부산영화제 개막작 왕가위의 <2046>.

이번달에 설서도 개봉한다니 개봉일이 다가오기만 목빠져라 기다릴수바께..

<2046>을 볼 채비 완료!(바탕화면도 <2046>으로 도배 중..흐흐)

기다림의 간절함을 <씨네21>정성일씨의 글로 대신하며....ㅠ_ㅠ

애타게 <2046>를 기다리며 - 왕가위에게 보내는 정성일의 연서(+English)

나는 올해 5월 깐느에 가지 못했다. 그건 하나도 슬프지 않다. 솔직히 올해 경쟁부문에 초대받은 영화(들)의 명단은 미안하지만 그저 그랬다. 하지만 나보다 먼저 다른 사람들이 왕가위의 여덟 번째 영화 <2046>을 보았다는 사실은 나를 몸서리치게 질투에 떨게 만들었다. 진짜다! 나는 그 영화를 5년이나 기다렸다. 기다리고 또 기다렸다. 그렇게 사무치게 기다렸더니 난데없이 <화양연화>를 먼저 보여주었다. 왕가위의 말에 의하면 “원래는 그저 단순하게 시작했는데, 갑자기 이 영화가 그렇게 간단하게 끝날 수 없다는 사실을 알았을 때는 걷잡을 수 없는 지경에 이르른 다음이었다”라고 고백했다. 내가 알고 있는 바로는 정확하게 28개월을 여기에 매달렸다. 그는 고치고 또 고쳤다. 별별 소문이 들렸다. 잠시 다른 영화의 현장에서 만난 양조위에게 물어보자 “나도 무슨 이야기인지 모르겠다. 무언가 계속 찍고 있는데, 솔직하게 마지막 편집이 끝나기 전에는 내가 무얼 하고 있는지 모르겠다. 아마 그건 왕가위도 마차가지일 것이”라고 대답했다.

왕가위는 온전히 자기의 힘으로 이 지옥같은 과정의 연애담을 통과했다. 물론 이 영화는 걸작이다. 국수 통을 들고 골목을 흔들흔들 걸어가는 수리첸의 발걸음에 맞추어 심금을 울리는 저 선율은 거의 보는 이의 영혼을 홀릴 지경이었다. 혹은 앙코르와트에 사연을 담아두고 걸어나오는 장면은 말 그대로 숭고했다. 왕가위에게서 감정은 형상을 드러내고, 감각은 그 자체로 세상의 리듬이 되었다. 아니, 차라리 리듬으로서의 형상이라고 말하고 싶다. 그는 이미지가 어떻게 세상과 공명하는 줄 아는 사람이다. 그 이미지의 박자들, 사운드트랙의 대화, 그 속에서 흘러가는 시간의 도주선들, 그 안에서 붙들린 세상의 인상들, 넘쳐나는 보이스 오프의 목소리들, 그 목소리에 의해 끌려들어온 기억의 기호들, 더 중요한 것은 그것을 말하는 대신 보여준다는 사실이다. 정직하게 말하면 나는 이 사람이 존경스럽다기보다는 무섭다.

끝이라고 시작한 곳에서 새로운 길을 낸 사람

왕가위는 매번 볼 때마다 정말 끝까지 왔다는 느낌을 준다. 그리고 이제 이 영화적 스타일로서 할 수 있는 한계는 여기까지라는 생각을 불러일으킬 만큼 보는 사람을 넉 다운시킨다. 그러나 그는 매번 한계라고 생각한 그 계단에서 번번이 한 걸음 더 올라갔다. 나는 <중경삼림>과 <타락천사>를 보면서 왕가위가 할 수 있는 일은 여기까지라고 생각했다. 하지만 그건 내 착각이었다. 그 다음에 만든 <해피 투게더>는 그것을 훨씬 뛰어넘고 있었다. 그 영화의 첫 대사, “보영은 돌아와서 말할 것이다. “우리 다시 시작하자” 이 대사가 왕가위 그 자신에게 한 말처럼 들릴 정도였다. 피아졸라의 슬프디 슬픈 탱고 선율에 맞추어 허름한 카페를 무대로 춤을 추면서, 혹은 홍콩의 반대편에서 다시 이쪽을 바라보면서, 카메라가 뒤집혀서 홍콩의 거리를 느리게 움직이면서, 그렇게 지구의 끝에 이르는 여행 끝에 다시 타이페이에 돌아와서 전철에 몸을 싣고 달려가는 마지막 장면에 이르러 들리는 “해피 투게더”의 합창은 1997년 홍콩에 어울리는 작별인사였다. 이건 그의 최고의 영화가 될 것이라고 생각했다. (그리고 ‘중국 반환’ 이전의 홍콩영화의 마지막 걸작인 것만은 분명하다)

하지만 나는 <화양연화>를 보면서 거의 넋을 잃었다. 저 나른한 1960년대의 홍콩 뒷골목에서, 아무리 작은 소곤거림도 들릴 만큼 비좁은 문과 문 사이에서, 부딪칠 듯 몇 번이고 스쳐 지나가는 다른 사람의 아내와 다른 사람의 남편 사이의 불장난 속의 진심은 쓰디쓰면서도 더 없이 달콤하다. 역사는 추억이 되고, 시간 속에 사라져간 향수의 기억은 앙코르와트 속에 영원히 봉인된다. 그렇게 함으로써 호화찬란했던 홍콩의 시간은 거기 영원히 남는다. 그는 다시 한번 스스로에게 부여한 한계를 뛰어넘었다. 나는 많은 감독들과의 인터뷰와 그들의 필모그래피를 통해서 이것이 얼마나 끔찍하고 고통스러운 과정인 지 잘 알고 있다. 그런데도 그것을 그는 다시 한번 넘어왔다.

그런 다음 왕가위는 <2046>에 매달렸다. 처음에 알려진 것은 세 개의 오페라에서 빌려온 제목을 단 세 개의 에피소드에 관한 영화였다. (그리고 그 에피소드 중의 하나는 당신도 잘 알고 있다시피 갑자기 발전해서 <화양연화>가 되었다. 그건 놀라운 일이 아니다. 이를테면 <타락천사>는 원래 <중경삼림>의 일부였다) 하지만 그는 그 아이디어를 곧 버린 것 같다. 이 영화에 출연한다고 알려진 배우들도 점점 늘어갔다. 장쯔이와 공리는 처음에는 보이지 않았던 명단이다.

또 다시 수많은 소문이 들렸다. 크리스토퍼 도일은 그 사이에 두 편의 <쓰리>에 참여했으며(진가신의 <고잉 홈>과 프루트 챈의 <만두>), 필립 노이스의 <토끼 울타리>와 <조용한 미국인>, 존 파브르의 <메이드>, 장예모의 <영웅>, 펜 엑 라타나루앙의 <우주에서의 마지막 삶>, 장위엔의 <녹차>를 찍었다. 양조위는 <무간도> 삼부작 중에서 두 편의 주연을 했으며, 장만옥은 홍콩과 프랑스를 오가면서 영화에 출연했다. 기무라 다쿠야가 한없이 미뤄지는 스케줄로 뒤죽박죽이 된 현장에서 빠지기로 했다는 이야기도 들렸다. 그래도 매년 깐느에 가면 2002년부터 내년에는 <2046>이 온다는 소문이 일종의 괴담(!)처럼 반복되었다. 그리고 아아, 마침내 완성되었다!

나는 행복하게 기다린다, 개막식의 밤을

나를 기쁘게 한 사실. 올해 부산 영화제 개막식에 온 <2046>은 깐느 버전을 다시 편집하고 일부 장면을 더한 버전이(라고 한)다. 말하자면 깐느 버전은 미완성이었다는 뜻이다. (아이, 좋아라!) 물론 이것은 새로운 사건이 아니다. 왜냐하면 이미 4년 전에 깐느에서 <화양연화>도 ‘워크 프린트’ 상태로 상영되었었기 때문이다. 그러나 다시 생각해보면 그의 영화는 언제나 미완성이었다. <아비정전>은 영원히 그 절반의 이야기를 남겨둔 ‘전편’이 되었다. 양조위가 짐을 싸는 그 이상한 마지막 장면. (왕가위는 이 마지막 장면을 다시 편집할 생각이 전혀 없다고 했다) 수많은 우여곡절을 낳은 <동사서독>은 그 자체로 여러 개의 수수께끼를 하나로 만든 플래시백 영화이다. 나는 이 영화가 하나의 영화가 되었다는 사실 자체가 일종의 불가사의라고 생각한다. <중경삼림>과 <타락천사>는 서로가 서로에 대한 절반의 이야기이다. <해피 투게더>에는 ‘사라진’ 관숙의와 장진의 절반의 이야기가 못내 궁금하다. 왕가위는 그것만으로도 한 편의 영화를 만들 수 있다고 농담처럼 말했다. 이를테면 메이킹 필름인 <부에노스아이레스 제로 디그리>에서 ‘영화에서는 사용되지 않았지만 이미 편집까지 끝낸 장면들에서’ 보여준 저 황홀한 장면들. <화양연화>에서 그의 아내와 그녀의 남편의 ‘사라진’ 불륜은 (찍혀졌지만 ‘여전히’ 편집본에서) 빠진 상태로 남겨져있다.

후 샤오시엔은 왕가위가 지구상에서 가장 오랫동안 한 편의 영화를 만드는 사람이라고 말했다. 아마 그럴 것이다. 그는 영화를 만들면서 이야기를 만들고, 그에 따라 갑자기 방향을 바꾸어서 다른 세계를 만들다가, 이번에는 등장인물 자체가 사라지거나 혹은 새롭게 등장하고, 그 과정에서 끝나지 않을 것 같은 실타래들이 또 다른 세계를 만들어낸다. 그는 꿈을 꾸듯이 영화를 창조해낸다. 그것은 어디서 끝날 지 알 수 없는 무아지경의 세계이다. 채워지고, 비워내는 그 한없는 반복. 왕가위는 그 비어있는 여백을 통해서 자신의 작품이 완전하게 이해되는 것에 대해서 완강하게 저항하고 있다는 느낌마저 안겨준다. 혹은 만들어졌지만 빈칸으로 남은 그 자리, 그러니까 이미 있었지만 비어있는 자리, 도서실 서가에 꽂혀있었으나 지금은 비어있는 그 자리, 그래서 채워 넣어야 할 그 자리의 세계에로 우리를 초대한다. 무수히 열려있는 세계들, 그럼으로써 수많은 가능성이 열려있는 그 나머지, 그것이 우리로 하여금 그의 영화 앞에서 상상하고 사유하도록 강요한다. 나는 그 즐거움을 어떤 일이 있어도 포기할 수 없다. 그러므로 나는 부산의 야외 상영장, 그 오 천명이 넘는 사람들 맨 앞자리에 앉아서 가장 큰 소리로 웃고, 가장 큰 손수건으로 눈물을 닦으면서, 왕가위가 만들어내는 또 하나의 가능세계의 리듬과 형상을 향하여 있는 힘을 다해 다이빙할 것이다. 그 시간을 향하여 우리 함께 카운트다운을 하자. 열, 아홉, 여덟, 일곱, 여섯, 다섯, 넷, 셋 둘, 하나.......

영화평론가 정성일

I was not sad when I could not go to the Cannes Film Festival in May this year. However, I was jealous enough and shuddered to think of the fact that others have seen Wong Kar-Wai's eighth film, <2046>, before than me. Honestly, I have waited and waited this film for five years. After a long wait, all of a sudden, he firstly showed the film < In the Mood for Love >(2000). I heard that he put exactly 28 months into the making of this film. When I asked Tony Leung about this film the other day, he told me that even though he was working in this film, he himself would have no idea about it until the last editing was over, and so did the director Wong Kar-Wai.

Of course, the film < In the Mood for Love >(2000) is a masterpiece. The melody that accompanies the scene of Su Li-Zhen's holding a bottle and walking down the street touches the soul. Moreover, the scene where Su Li-Zhen walks out of Angkor Wat after leaving his old memory behind was truly sublime. The emotion in Wong Kar Wai's perspective creates an actual shape, and the sense itself becomes a rhythm of the world. He actually tries to present the whole appearances of the film through rhythm.

After I saw his two films < ChungKing Express >(1994) and < Fallen Angels >(1995), I thought he had finally shown us all the best he could do. However, the film < Happy Together >(1997) was far better, and, moreover, I almost fainted after watching his later film < In the Mood for Love >. This time, he's coming out with a new movie, <2046>. I believe he put his all in this film, and the film starring Tony Leung, Gong Li, Faye Wong, Zhang Ziyi and Takuya Kimura was finally finished. Surprisingly, <2046>, in this Pusan Film Festival, is a new version, which means that the <2046> shown at the Cannes Film Festival was virtually unfinished.

Hou Hsiao-hsien, the director of the famous film < Flowers of Shanghai >(1998) has mentioned that Wong Kar Wai would take the longest time in the world to make a film. He was probably right. Wong creates stories while making his films. Suddenly changing around the whole direction of the film to create another realm, and switching around the characters, he continuously does not seem to give us any space to understand completely about his films. However, in the process of these endless repetitions to create new stories, he invites us to his open world to fill in the space of his film with our imagination.

영문번역=김미진

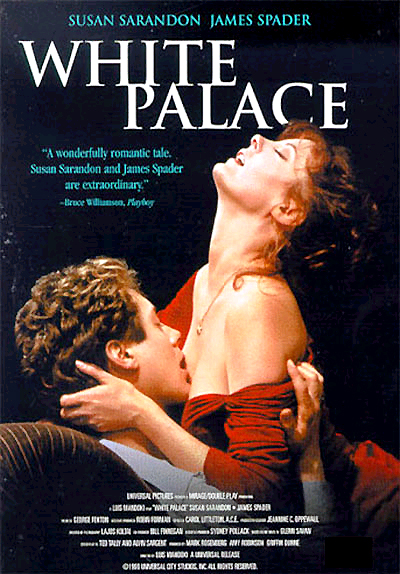

하얀궁전

감독 루이스 만도키

주연 수잔 새런든, 제임스 스페이드

신데렐라 뒤집기.

남자는 27세, 여자는 43세이다.

남자는 중산층 지식인이며, 여자는 비정규직 노동자, 웨이트리스이다.

첫만남도 그닥 로맨틱과는 거리가 멀다.

White place에서 처음으로 만나다.

비어있는 햄버거를 실수로 팔았던 그녀에게 따지러 하얀궁전에 들른 남자. 실갱이로 첫만남을 가지지만..그들의 인연은 웨이트리스와 손님의 관계로 끝나는 것이 일반적이다.

그들이 사랑이란 걸 과연 할 수 있을까?

정신과 육체

그들을 묶을 수 있는 건 “죽음”이었다.

2년전 자동차사고로 어릴때부터 영혼의 짝이었던 부인을 잃은 남자. 17살 아들을 마약과 술에게 뺏겨버린 여자. 아픔을 아는 자만이 아픔을 이해하고 보듬을 수 있는 걸까?

또 하나…육체적 관계.

2년동안 어떤 여성과도 사랑을 나눌 수 없을만큼 부인의 공백이 컸던 남자였지만 중년여자의 하룻밤 유혹은 그의 무료한 일상을 명쾌하게 깨부셔버릴만큼 커다란 그 무엇이 되어버린다. 회사에서도 성실하기로 소문난 남자 지각에, 점심시간 1시간 땡떙이…이건 직장상사가 바로 눈치 챌만큼 그의 일상이 변하고 있다는 증거였다.

남자는 혼란스럽다.

여자에게 빠지는 것이 사랑하는 것과 무슨 차이가 있는지 모른다.

부인을 사랑하지만 부인보다 더 여자에게 빠지는 걸 여자에게 설명할 길이 없다.

여기서 잠깐…사랑에 있어 정신과 육체 둘중 어떤 게 더 우선할까?

정신 < 육체

>

=

어떤 공식이 맞는지는 개인에 따라 다를 것이다.

하지만 사랑은 두가지를 다 아울러야 오래된 관계유지가 가능해지지 않을는지…몰지..

나 또한 비슷한 경험이 있는데…1년반동안 동료이상의 아무런 감정이 없던 남성이 스킨쉽 이후 “남자”로 와닿는 경험을 했다면..호기심처럼 그런 감정이 무얼까 굉장히 궁금했지만..그냥 덮어버린…ㅎㅎ

계급차와 나이차를 뛰어넘다?

40대와 20대의 간극, 노동계급과 중산계급의 간극.

이들이 이 벽을 넘기란 쉽지 않다. 둘만은 가능할지 몰라도 사회적 인간인지라 주변인들을 의식하지 않는 남녀관계란 가능하지 않는 것인거다.

여성들이 남성의 외모에 신경쓰지 않는다지만 친구들에게 보여질 때 남친의 모습이 적당히 받쳐?주기를 바라는건? 물론 남성들도 별반 다르지 않지. 성공한 남성의 옆에는 아름답고 젊은 여성이 그 남자의 완벽한 그림을 완성시켜주는 중요한 요소인 것을….

남자의 세계에 초대받은 그녀는 안절부절이다.

그를 아는 주변인들이 그녀를 바라보는 시선이 곱지 않을 걸 알고, 그녀와 공감할 만한 주제가 없다는 것도 알 것이다.

여자와 남자가 오롯이 서있는 장면을 상상해보면 그닥 환상적인, 완벽한 그림일 수 없다는 걸 여자도 알고, 남자도 안다.

중산층 유대인 가족들의 파티는 여자의 의상과 헤어스타일에서부터 문제가 될만큼 그들만의 규정된, 정형화된 합의가 있는 것이다.

중년남성. 닉슨이 어쩌고저쩌고 하며 그예 자신의 지식과 상식을 화려하게 잘 차려진 음식앞에서도 진행되고 있는데…그녀가 한마디 거든다. “난 노동계급이다. 백악관 주인이 누구든 상관없이 난 최저임금을 받아왔고 앞으로도 여전히 그럴 꺼다!” 일갈하며 위선과 가식의 장소를 떠난다. 물론 그들이 그녀에게 내놓고 욕을 하거나 비난을 한 적은 없다. 하지만 여자는 느끼는 것이다. 그녀의 가슴을 힐끗대는 남자의 변호사 친구, 우아하게 실내장식이 어쩌고 일등신랑감을 가질만한 지 여자를 위에서부터 아래까지 슬쩍슬쩍 떠보는 또 다른 여자들….기득권층이면서 자신이 부리는 하녀의 일당이 얼마인지도 그녀의 인생에는 전혀 관심없는 가식과 위선의 지식인…

그들을 뒤로한 체 당당히 그들의 세계를 박차고 나가버린다.

결말의 통쾌함

“너한테 맞는 풋풋한 아가씨를 찾아라”

남자에게 버림받기 전에 남자를 버리고 다른 곳으로 떠난 여자. 여전히 웨이트리스를 하고 있는 여자를 찾은 남자에게 여자가 던진 첫마디였다.

“벌써 찾았다. 그리고 풋풋한 건 필요없다! I love nora!”

키스에 이어 레스토랑의 테이블 위를 한손으로 쓸어버리며 여자와 남자가 애정행각을 벌인다.

다음 장면, 노부부가 손을 맞잡으며 흐믓하고 부러운 표정을 지어보인다.

우와~~~박수에 휘파람에 주변 레스토랑 손님(관중?)들 환호의 함성이 퍼진다.

그들의 열린 사고가 부럽다.

상상해보라. 절제되고 예의바른 분위기의 레스토랑에서 남녀가 테이블위에서 엉켜있다면..? 우리는 무슨 반응이었을까? ㅋㅋ

남자는 자신의 세계를 버리고 여자의 세계로 들어온 것이다.

잘나가는 광고회사에서 평범한 교사의 직함을 택한거다. (광고회사직원과 교사의 연봉을 비교해서 생각해보라…)

클래식음악에서 “오크릿지 보이스”의 팝으로 선회한 것이다.

왕궁을 던져버리고 민초의 집으로 뛰어 든 것이다.

신데렐라의 왕자는 신데렐라를 궁으로 데리고 와 행복하게 오래오래 살았겠지만..신데렐라 과연 으리번쩍한 궁에서 행복했을까? 그녀가 나이든 쭈글쭈글한 나이든 여성이 되었다면 왕자 여전히 그녀만을 떠받드며 오손도손 살았을까? 그럤을지도..

환상을 키우며 신데렐라를 꿈꾸는 많은 여성들은 그랬기를 바랬겠지만..과연 현실이 그런걸까?

물론 이 영화 또한 또다른 환상을 키우게 하는지도 모르겠다.^^

강츄강츄!! 넘 잼있땅~~

작업하다 잠시 쉰다고 틀었던 TV. 실수….크흐흐흐…Onchannel에서 새벽 2시경에 이 영화를 보여주니…어쩌겠어? 4번이나 봤던 비됴인데도 또 볼 수밖에..중독이야 중독…좋아하는 영화는 꼭 5번이상은 보는…

40대에도 성적매력을 한껏 발산하며 산전수전 다 겪은 웨이트리스 역을 100%소화하는 수잔 새런든과 섹스거짓말그리고 비디오테잎에서보다 조금더 젊은 듯하지만 여전히 그 알수없는 눈빛의 제임스 스페이더를 보는 재미 또한 이 영화의 또 다른 볼꺼리~

또다시 참지 몬하고 글을 올리는구나. 불질 안하겠다고 선언한지 얼마지났다고…미초미초..

누가 나 좀 말려조~~~

이미지는 쫌 야해서 요렇게 아래에..헤헤^^;;(Yahoo.co.kr에서 가져옴)

* 이 글은 헤헤님의 [주말의 3가지 공연] 에 대한 트랙백 입니다.

<엘리펀트>

제목이 걸작이다.

우리는 코끼리 한마리를 거실에 둔 채로 살아간다.

밖으로 내보낼 방도가 없으니 그냥 참고 지낼 수밖에 없었고, 그렇게 지내다 보니

어느샌가 코끼리의 존재가 익숙해졌다.

'거실의 코끼리'

내부의 커다란 문제를 의미하는 서양우화란다.

“폭력은 이해될 수 없다. 거부될 수 있을 뿐이다.”

영화평론가 정성일씨가 전찬일씨와 <엘리펀트>를 두고 논쟁을 벌이면서 한말이다.

<엘리펀트>를 보고 난 후 계속 되내이는 질문이 왜 그 애들은 살인이라는 것을

택했을까였다.

왜?

마이클무어는 정치적, 사회적 접근방법으로 쉽게 구매할 수 있는 총기구매시스템때문이라고

하고, 불안을 조장하는 미국정치인들 때문이라고 한다.

언론에서는 문화라고 한바탕 난리를 치면서 하드롹밴드의 hard한 표현방식이

문제라고 했다. 그건 아니라는 것이 마이클무어의 생각이었고 일정정도는

한 분야에만 문제의 원인이 있을꺼라고 생각하는데 동의한다.

왕따문제. 이것만으로 설명되지 않는 것이 모든 왕따학생들이 심리적으로

불안해지기는 하지만 살인을 직접 실행에 옮길 만큼 잔인하거나 폭력적으로

변하는 건 또 아니다.

그러면 폭력게임? 대리만족으로 끝나는 것이 아니라 윤리의 무감각,

폭력의 일상화 또는 습관화가 되면 것도 문제의 원인이 되기도 하겠지만

게임인구가 어디 한두명인가? 것도 아닌듯…

미국의 범죄심리학자인가가 미국범죄자들을 상대로 유전자검사를 해보았더니

정상인들과는 남다른 인자가 하나 더 있다고 했었는데…태어날 때부터

폭력적인 인간은 타고 나는 건가?

모르지모르지..몰겠따….

폭력을 거부하고자 하지 않고 받아들이고 살상이 무감각해질 수 있는

심리상태가 된다는 건 한순간도 아니고 치밀하게 계획하에 진행된 것이었다.

가상의 게임처럼 그냥 천편일률적으로 쓰러지기만 하는 가상인형이 아니라

붉디붉은 선혈을 뚝뚝흘리면서 공포스러운 표정의 절규하는 듯한 소리들이

보이고, 들리고, 맛볼 수 있었을 터인데 아무런 감정을 가지지 않고 냉정하게

방아쇠를 당길 수 있다면…?

감독의 의도가 구체적으로 읽히지 않는 부분이 있었다.

폭력이 감행되어지고 폭력에 노출이 된 이들의 반응은 공포와 소란이 아니었다.

조용히 받아들이는 듯했고, 그 무언가의 경지에 도달한 듯한 반응이었다.

그건 구스반 산트가 콜롬바인 사건을 바라보는 시선인 듯하기도 했다.

차갑고 냉정하게 바라보고 싶다라는…

하늘은 처절하게 푸르렀고 베토벤교향곡14번<월광소나타>의 아름다운 선율은

절제된 전율이었다.

끊임없이 폭력에 대해 거부할 수 있는 인간을 만들어내도록 국가이데올로기는

기제해야될테지..하지만 국가는 끊임없이 무기를 만들어내고 군인을 양성하고

전쟁을 조장하지 않는가?

왜?

자신의 소신을 위해 폭력적 집단(군대)을 거부할 권리가 한국남성들에게도

있었으면 좋겠다는 생각을 한다.

비됴로 다시 함 봐야겠다는 생각에 젖어서...

싸이월드에 2004년4월 올린 글이다.

ㅎㅎ....트랙백을 아직 잘 몰겠따...퍼날라올수밖에...

<매트릭스3 : 레볼루션>매트릭스단상

예술가는 자신의 창작물이 세상에 던져졌을 때 보다는 그것들이 진화하는 과정에서

훨씬 더 많은 성취감을 느낄 것이라는 생각을 <매트릭스>를 보면서 느낀다.

<매트릭스>를 처음 접했을 때, “아! 이런 식으로 영화를 만들 수 있구나!”

감탄을 연발했던 기억이 생생하다.

21세기 SF영화의 새로운 장을 열었다고 평가될 만한 여러 가지 형식적 새로움과

스토리의 철학적 깊이는 산업이라는 이름아래 예술이라는 감투 또한 씌울 수 있겠다는

가능성에 놀라고 놀랐던 것이다.

<매트릭스>가 신화가 되어가고, 드디어 2편의 영화가 뚜껑을 모두 열었지만

여전히 비판적이든, 찬사의 연발이든 사회적 논란의 핵인 것만은 사실인 듯하다.

국내 철학자들은 <매트릭스>를 철학적 시각으로 풀이하고, 영화잡지에서는

감독, 비평가, 사회학자 등을 이용해 새로운 해석을 풀어내느라

지면이 모자랄 정도처럼 보인다.

워쇼스키 형제가 부럽다!

사회적 논란의 핵심이 될만한 작품을 쏟아내는 작가나 예술가는 별로 많지 않고,

세상은 공평하게도 그런 능력을 많은 이에게 부여하지는 않는 듯하다.

<매트릭스, 레볼루션>이 <매트릭스>이 주던 감동을 주리라고 기대했던

자신이 순진했다라는 생각을 영화 보는 내내 떠나지 않았다.

단지, 시각적 표현은 <매트릭스>나 <매트릭스, 리로디드> 이상의 발전,

또는 차별화가 있었다.

특히 시온에서 APU군단과 센트럴의 전쟁은 컴퓨터그래픽의 예술적 발전을

한단계 올려놓은 사례라고 본다.

영화관의 커다란 Screen은 컴퓨터그래픽의 실수들이 종종 눈에 띄는데

눈을 똥그랗게 뜨고 찾아보았지만 어느 한군데 어설픈 구석이 없는

환상적인 장면의 연속이었다.

기갑로봇에 타고 전투하는 대장의 모습을 보면서 감정이입의 오버였는지

아니면 너무나 실감나는 시각적 표현력 때문이었는지 나 스스로 전투에 지쳐

떨어질 정도였으니 말이다.

“저 많은 센트럴을 어떻게 다 죽일란지... 난 이제 죽었다!”라는 생각을 할 정도였다.

참고로 AB형은 환상과 현실을 가끔 구분하지 못한다는 혈액형별 성격분석은

얼추 맞아 떨어지는 대목이라 할 수 있지^^;;

가상과 현실을 뛰어넘는 제3세계를 권터 안더스는 “팬텀(환영)이라고 하고,

실재가 아닌 실재인 파생실재를 보드리야르는 “시뮬라시옹 (simulation)”이라고 했다.

“진실, 도덕, 권력, 신, 역사, 상상, 이데올로기, 삶과 죽음등에 의해 형상화되던

실재는 그의 기호, 이미지, 모형인 시뮬라크르에 의해 대체되어 파생실제로 변환한다.

이처럼 실재가 실재 아닌 실재인 파생실재로 전환되는 작업이 시뮬라시옹이고

모든 실재의 인위적인 대체물이 바로 시뮬라크르이다.”

무쟈게 어려워서 책을 그래도 옮겼다. 휴~

이 책 읽다가 머리에 쥐났었다. 물론 반은 이해도 못하고

그냥 넘기다 끝내는 다 읽지도 못했다.ㅎㅎ

여튼 각설하고, 현실과 꿈을 가끔 혼동하기도 하고, 환상과 실재를 구분하지 못해

환상 속에서 살기를 희망하는 나약한 인간은 어디에나 존재하는 것이다.

나 또한 예외가 아니다.

실재하는 자신은 누추하나 환상 속의 그대는 자신이 원하는 어느 누구도 될 수

있기 때문 아닐까?

난 가끔 공간을 내가 원하는 곳으로 꾸미는 버릇이 있다.

물론 결국엔 내가 그리는 환상을 현실화시키는 경우가 대부분이다.

성취감의 짜릿함이란 꿈꾸는 자만이 알 것이다.

행복하다고 믿으면 그곳이 유토피아 이듯이, 가상세계를 지배하는 A.I(인공지능컴퓨터)는

인간이 혁명을 일으킬 것도, The one인 인간의 유일한 희망 “Neo”의 출현도 미리 예견하고

인간의 역사를 통제해 나간다.

가상과 현실이 구분되어지지 않는 상태를 씨네21에서 진중권은 미리 예견될것을

알고 있다는 결정론과 자유의지의 대립이라고 설명하더군.

내가 살아가는 주변환경도 그다지 나의 자유의지로 형성되지 않는 다는 것은

성인이 되고, 사회과학서적을 몇 권 읽고, 구조적 사고를 하면 누구나 알게 되는 사실이다.

"자유의지는 피지배자의 환상에 불과하다"라고...

스미스는 어디에도 존재한다.

국가일수도 있고, 선생님의 모습으로 접근하기도 하며, 사회적 관습으로 변용되기도 하며,

학구적이고 부드러우나 바람둥이의 남친얼굴이기도...인심좋은 상사의 얼굴을 하기도 한다.

옘병할…..

대적하기가 얼마나 어려운지…

세상살기 참 힘들다!

마지막으로, <애니매트릭스>가 주는 신선한 충격은 영화와 애니메이션의 매체가

주는 차별화가 감동의 변화 또한 가능하구나 였다.

인간의 상상력을 컴퓨터그래픽으로 표현하는 데 기술의 한계가 있거나,

매체의 특성이 작용한다.

애니메이션처럼 수동적 방식이 여전히 유효하다는 건 예술가들이 끊임없이 고민하고,

해결해야 할 과제인 듯하다

하루에 하나씩 꼬박꼬박 글쓰기가 얼마나 힘든 에너지 소비인지...허걱...

할수 엄씨 오늘은 내가 젤루 좋아하는 영화평론가 정성일씨의 글을

디지털말에서 퍼다 올려본다.

한류열풍을 바라보는 정성일씨의 시각은 독특하다.

그의 날카로운 비판의식은

좌파적으로 영화판읽기 또는 문화산업읽기라 넘 좋다.

아시아시장을 선점하려는 각국 자본가들의 Keyword는 스타 또는 장르등으로 표출되는데

<몬스터>는 3개국영화자본가들의 시장탐색을 위한 실험적 성격으로

영화가 탄생되었다는 것이다.

이건 또다른 영화보기의 잔재미인 듯하다.

무국적, 비역사성, 탈민족성....더 이상 영화는 각 문화를 대변하는 것이 아니라

자본가의 배를 불려주는 하나의 수단으로 전락하고 있다는 건

씁쓸하다 못해 몸서리쳐지게 공포스럽다...

그건 곧 영화가 역사적 토대를 배경으로 우러나는 문화적 변별점에서,

화려하게 포장되고 세련된 철저하게 상업화된 자본가의 문화로만 재편된다는 얘기.

관객은 더이상 다양한 영화를 제공받고 유기적 힘을 발휘하기보다는

커다란 파도에 의해 한가지 칼라만 색칠된 컨텐츠만 일방적으로 제공받을 가능성이 높다는

얘기이므로...비약이 심한건가? 몰겠다...어쩄든 요즘 국내에서 뜨는 영화들을 보면

자극적이고 폭력적이며, 유치하고 가벼운 유머를 스타라는 멋진 껍데기로 화려하게

포장하여 전국 상영관에 전진배치해버리면 100만은 거뜬히 넘기는듯...

언제나 제기되어졌던 대안이라면...국내 독립영화에 대한 끊임없는

애정과 지원이라는 것...자본의 흐름을 거역하고 바꾸는 건 다윗과 골리앗의

싸움으로 비견되겠지만..조금씩 조금씩....

스릴러, 공포물등의 장르는 별로 내키지 않은 영화였으나 정성일씨의 날카롭고 독특한

비평으로 인해 호기심 만빵. 함 보고싶다!

이번주에는 <연인>부터...벌써부터 장쯔이의 무용같은 무술장면을 보고싶어

좀이 쑤신다. ㅎㅎㅎ

웃자고 만든 아시아의 '몬스터 쇼'.

정성일의 영화세상_「쓰리, 몬스터」

편집부 editor@digitalmal.com

정성일 영화평론가

세 명의 감독이 하나의 에피소드를 담당하여 만든 <쓰리, 몬스터 >를 보았다. 세 명의 감독은 서로의 나라에서 모두 최고라고 말할 수는 없겠지만, 스타의 자리에 선 이름들이다. 첫 번째 에피소드 <컷! >을 연출한 사람은 <올드 보이 >로 올해 깐느 영화제 심사위원 대상을 받은 박찬욱이다.

'착한' 영화감독(이병헌)의 집에 어느 날 찾아온 엑스트라(임원희)가 감독의 피아니스트 아내를 인질로 자기 아이를 죽이라고 협박하기 시작한다. 감독은 자기 아내의 손가락이 다 잘려나가는 걸 감상하든지, 아니면 그의 요구대로 그의 아들을 죽여야 한다. 선택의 딜레마! 두 번째 에피소드 <박스 >를 연출한 일본의 미이케 다카시는 일본의 '엽기' 감독이다. 그는 시종일관 거의 기절할 만한 아이디어로 끝까지 밀어붙이는 것으로 유명한데, 우리에게는 그의 가장 얌전한 영화 <착신아리 >만이 소개되었을 뿐이다.

하지만 그는 이미 54편의 장편영화를 연출한 사람이다. 미이케 다카시는 서커스단의 어두운 기억을 안고 쌍둥이 동생을 죽인 다음 샴 쌍둥이가 되어 살아가는 한 여류 소설가의 이야기를 처연하게 이끌고 간다. 세 번째 에피소드 <만두 >는 우리에게 <메이드 인 홍콩 >으로 유명한 프루트 챈이 만들었다. 젊은 시절의 미모를 되찾아 남편의 사랑을 돌이키려는 여배우는 아직 임신 상태의 태아를 꺼내 고기로 다져 만두를 만든다는 여인을 찾아간다. 그녀는 점점 만두의 맛에 매혹되고, 만두 만드는 여인이 중국으로 돌아가자 가까스로 임신한, 자기의 아이를 먹을 것인가, 말 것인가 고민한다.

아시아의 '몬스터'들이 진정 원하는 것.

그냥 영화만으로 이야기하자면 세 편 모두 웃자고 만든 영화들이다. 가장 엽기적인 것은 프루트 챈이고, 가장 아름다운 것은 미이케 다카시이고, 가장 소란스러운 것은 박찬욱이다. 세 사람은 서로 지켜야 한다는 최소의 원칙만을 지켰다. 그건 "귀신을 내세워서 이야기를 끌고 가지는 않는다"이다. 그 다음에는 '몬스터'라는 부제가 달리기는 했지만, 그들 세 사람은 '괴물'에 대해서 서로 다른 해석을 내리고, 서로 다른 방식으로 다가갔다. 서로 연결해서 볼 필요도 없다. (들리는 말에 의하면 프루트 챈은 장편 길이의 편집본을 별도로 만들었다고 한다.)

그러나 그 어느 쪽도 그들 자신의 최선을 다했다고 말하기는 힘들다. 박찬욱은 마치 스트레스를 풀 듯이 만들었고(시종일관 '영화감독이 얼마나 힘든 직업인 줄 알어?' 라며 징징거린다), 미이케 다카시는 자신도 예술영화를 만들 수 있다는 사실을 무언가 보여주려고 힘을 잔뜩 지고 만든다. 프루트 챈은 크리스토퍼 도일을 데리고 마치 <화양연화 >의 공포 버전처럼 영화를 끌고 간다.

여기에 무슨 대단한 서로 다른 문화권 사이의 차이에 대한 논쟁을 벌일 생각은 세 사람 모두에게 없다. 그냥 웃자고 만든 영화를 시침 뚝 떼고 심각하게 말하는 것도 우스운 일이다. 아마도 이런 영화의 어쩔 수 없는 한계일지도 모른다. 그걸 프로듀서 자신도 잘 알고 있었을 것이며, 여기에 돈을 댄 투자자도 그걸 알고 있었을 것이다. 그렇다면 왜 이런 시도를 하는 것일까? 이 프로젝트가 정말로 목표로 하는 것은 무엇일까?

잠시만 눈을 더 크게 뜨고 쳐다보자. 영화의 끊임없는 관심은 시장을 하나로 통일시키는 것이다. 그것은 영화의 토대가 결국은 자본이기 때문이다. 이건 말을 아무리 바꾸어도 마찬가지이다. 그래서 영화는 자기의 시장을 넓히기 위해서 안간힘을 쓰는 것이다. 아시아 영화의 연대라는 말은 허울 좋은 명분이다. 혹은 시장으로부터 멀리 떨어진 영화학자들의 따분한 평화 공존론이다. 그건 매우 아름답지만 지켜질 수 없는 희망이다. 우리는 지구상의 역사에서 자본의 평화로운 공존을 목격한 적이 없다. 만일 서로의 문화를 지키기 위해서라면 더더구나 연대를 하면 안 된다. 이것이 스크린 쿼터 논쟁의 약한 고리이다.

할리우드 영화에 대해서는 우리를 방어하면서, 우리들은 하여튼(!) 아시아로 나가고 싶어한다. (남이 하면 제국주의, 우리가 하면 문화교류?) 중국 시장을 선점해야 한다고 주장하고, 대만과 홍콩에서 열리기 시작한 시장을 놓치면 안 된다고 주장하고, 일본 영화시장에 한국영화 직배회사를 세워야 한다고 주장한다. 한류의 핵심은 사실상 (내 생각에) 유행이며, 무국적성이며, 탈(지역화-민족화-국적화-)역사화의 신기루 위에 선 상상적 공동체의 환상론(의 돌림병)이다. (여기서 한국 문화의 우월성을 주장하는 순간 문화 제국주의의 그림자는 그리 멀지 않은 곳에서 서성거리기 시작할 것이다.) 그리고 그 환상을 떠받치고 있는 토대는 물론 자본이다.

서론이 너무 긴 것일까? 하지만 우리도 이제 이런 문제에 대해서 생각해 보아야 할 때가 되었다. 한편의 영화 제작비가 마침내 1백억 원을 넘을 때 시장의 '규모'는 무엇보다도 핵심이 될 수밖에 없기 때문이다. 산술적인 계산. 1백억 원을 쓰면 전국에서 3백80만 명이 볼 때 제로섬이 된다. 고민은 여기에 있다. 제작자들의 말에 의하면 현실적으로 가능한 최대치는 한국 시장에서 3백만 명이라고 한다. 그 이상의 성공은 사실상 '요행'을 바라는 마음이 될 수밖에 없다고 한다. 하지만 기적에 사업을 내맡길 수는 없는 노릇이다. 이제 싸움은 둘 중의 하나가 된다. 더 많은 극장을 지어서 더 많은 관객을 영화관으로 끌어내든지, 아니면 새로운 시장으로 진출해야 한다.

'스타'보다는 고상하게 '장르'로

그냥 말을 돌리지 말고 단도직입적으로 질문하자. 아시아를 하나로 묶어낼 수 있는 영화 '자본'의 공통 관심사는 무엇일까? 이미 전지현을 내세운 (트랜스-자본-)아시아 영화 <내 여자친구를 소개합니다>에 대해서 이야기한 적이 있듯이 홍콩의 영화제작자 빌 콩은 아시아를 묶는 수단으로 '스타'를 생각했다. (그에게 배용준과 최지우, 이병헌, 김희선의 영화와 텔레비전 드라마는 실제로 열렬한 관심의 대상이다) 그러나 좀더 신중하게 기획된 <쓰리, 몬스터 >는 그 고리를 '장르'라고 생각한다.

이미 2년 전에 처음 시도된 이 프로젝트의 첫 번째는 (태국의) 논지 니미부트르, (홍콩의) 진가신, (한국의) 김지운이 모인 옴니버스 영화 <쓰리>라는 제목으로 만들어졌다. 이 영화는 홍콩과 타이에서 커다란 성공을 거두었지만, 한국에서는 실패하였다. 실패의 이유는 많을 것이며, 그것을 일방적으로 한국 쪽의 책임이라고 말할 수는 없을 것이다. 그러나 결론은 이렇게 말하나 저렇게 말하나 같은 것이다. 결국 시장에서 실패했다.

여기에는 좀 긴 이야기가 필요하다. 영화사 '봄'의 대표인 오정완씨는 아주 오래 전부터 한류(韓流)를 준비한 사람 중의 하나이다. 그녀는 강제규의 <은행나무 침대 >를 기획해서 충무로에 자기 이름을 등극 시켰으며, 그 이후 영화사 '봄'을 만들어 독립한 다음에 김지운의 <반칙왕 >과 이재용(과 '욘사마' 배용준)의 <스캔들 >을 기획하고 제작하였다. 물론 실패한 영화들도 있다. 임상수의 <눈물 >은 국내에서 거의 최초로 전편 디지털 영화를 시도하여 저예산 영화의 새로운 가능성을 모색하였지만 좌초하였다.

아주 사적인 자리에서 오정완씨는 내게 "나는 즐겁자고 영화를 해요, 만일 같이 일할 사람이 괴롭게 느껴지면 1천만 명의 관객을 약속한다고 하더라도 나는 함께 일할 수 없어요. 사실 돈을 벌자면 영화를 하는 건 미친 짓이거든요"라고 '딱 부러지게' 말했다. 이 말을 전적으로 믿을 수는 없지만(*^^*) 오정완씨는 사이더스의 차승재(<살인의 추억 >, <지구를 지켜라 > <무사 > <화산고 >, 그리고 올 여름의 <늑대의 유혹 >), 명필름의 심재명과 이은(<공동경비구역 JSA > <와이키키 브라더즈 > <섬 >)과 함께 자기 색깔을 갖고 있는 몇 안 되는 이름 중의 하나이다. 오정완씨가 한계에 부딪친 것은 시장 전체가 배급 중심으로 돌아가기 시작하면서이다. (충무로에서는 '드디어' 한국 영화가 블랙 마켓에서 벗어나 자본주의 1라운드를 겪기 시작한 것이 올해라고 말한다.) 이제 한국 영화는 더 이상 제작자의 결정이 아니다.

제작자는 자본을 끌어대기 위하여 투자자를 찾아야 하고 투자자는 배급을 장악한 멀티 플렉스 소유주 (제일제당 산하의) CJ 엔터테인먼트와 (동양그룹 산하의) 쇼 박스이다. 그 둘은 당신 동네에 CGV와 메가박스를 소유하고 있으며, 아마도 내년에는 더 많은 양쪽 소유의 영화관을 보게 될 것이다. 영화관이 요구하는 영화는 단 하나이다. 더 많은 관객, 더 많은 수입. 그 소비의 속도 안에서 영화관은 최대 관객, 최소 빈 좌석의 원칙을 세우고 밀어붙인다. 당신이 영화를 보기 위해 멀티플렉스에 갔을 때 마주치는 두 가지 기이한 체험은 우연이 아니다.

영화관 수는 열댓 개에 이르는데 상영 중인 영화는 대여섯 편이고, 잠시 미루면 이미 어느 영화관에서도 그 영화를 볼 수 없다. 영화사는 한 편의 영화에 최소 이 년 이상을 매달리는데 영화관의 수명은 이주를 전후로 한다. (그것도 감사하게 생각한다. 어떤 영화는 금요일에 개봉해서 월요일 오후에 이미 '잘리'는 경우도 있다) 일시에 더 많은 성공을 위해서 마케팅비용은 점점 커지고, 입 소문이라는 전통의 방법은 이제 더 이상 기대할 수 없다. 그리고 그 비용은 온전히 영화사의 부담이다. 충무로의 대응 방식은 두 가지이다. 하나는 시네마 서비스(로 상징되는 강우석)의 방법이다. 배급 주식의 일부를 소유하고, 그 유통구조에 개입하려는 것이다.

물론 여기 선의만 있는 것은 아니다. 결국 주식에 뛰어들 때 여기에 휴머니즘 따위란 존재하지 않는 물신과 물신 사이의 자본주의적 약육강식만이 남기 때문이다. 그러나 이 싸움은 가진 자의 쟁탈전이다. (그리고 최근 시네마 서비스는 이 싸움에서 CJ로부터 완패했다. 이제 더 이상 강우석은 충무로 파워 맨 1위가 아니다.) 오정완씨는 여기서 뛰어들 수 없는 영화사의 탈출구에 대한 프로젝트를 찾아나섰다. 그리고 <쓰리 >는 시장의 개념을 크게 잡아서 다시 설정해 보려는 시도이다. 결국 영화 시장은 국경이 없다는 자본의 논리에 따라 다시 한번 영화의 주도권을 제작자가 가져보려는 안타까운 노력의 프로젝트인 것이다.

그러나 서로 다른 시장은 서로 다른 논리에 의해서 움직이고, 그 시장 안으로 들어가기 위해서 제작자의 연대는 불가피할 것이다. 그러므로 <쓰리, 몬스터 >는 박찬욱(한국)-미이케 다카시(일본)-프루트 챈(홍콩)의 영화가 아니라 사실은 그들을 내세운 오정완(한국)-가도가와 쇼탱(角川書館)(일본)-진가신(홍콩)의 서로가 서로의 시장을 탐색하는 일종의 연습게임이다. 누가 누구를 먹을 지 아직은 알 수 없다. 서로가 서로를 찔러보고, 그 반응을 면밀하게 검토한다. 하지만 그들의 관심은 영화가 아니라, 더 많은 감독들에게 기회를 주려는 것이 아니라, 시장에서 더 많은 기회를 가지려는 그들 자신의 자본에 대한 복종이다.

국적 팔아 살집 키우는 공포의 '몬스터'

박찬욱은 시사회에서 자신의 영화를 소개하면서 "저는 등장인물에게는 고통을, 투자자에게는 기쁨을 주는 것이 원칙입니다"라고 말했다. 좀 역겹기는 하지만 그 말이 핵심이다. 이 영화는 투자자에게 기쁨을 주는 것이 원칙인 영화이다. 그러나 그 투자자의 다국적성은 아시아 자본의 연대를 보여주는 21세기 아시아 영화 시장의 청사진이 될 것이다. <쓰리, 몬스터 >는 사실상 그 자본의 성격이 '괴물'같은 영화이다. 지금은 이 영화를 보면서 놀라는 척 하면서 비명을 지르거나 낄낄대고 웃을 수도 있겠지만, 훗날 점점 더 자본이 종횡으로 엮어 들어가면서 다시 한 번 시장이 개편될 때는 아무도 웃지 못할 것이다.

그러므로 박찬욱에게 반문을 해야 한다. 알겠다, 당신 말이 무엇을 뜻하는지. 그런데 관객은 어디에 있는가? 우리들이 한국 영화관객이 아니라 아시아의 관객이 될 때, 그것은 아시아적 정체성의 획득이 아니다. 그때 우리가 얻는 것은 무국적성-비역사성-탈민족성의 삼위일체일 것이다. 그 말은 그저 영화를 보면서 웃고, 울고, 소리치고, 비명을 지르면서, 황홀경에 빠져든 채, 오락의 무아지경에 뛰어든 채, 우리가 누구인지, 더 이상 질문하지 않는다는 뜻이다. <쓰리, 몬스터 >는 그 자체로는 나쁘지 않다. 부분적으로 재미있고, 비교적 흥행의 부담에서 벗어나서 만들어낸 자유자재의 상상도 있다. 실패하면 책임을 전가하면 된다!

그리고 그것은 이 영화 프로젝트의 숨은 목표이다. 시장의 부담을 전가하기 위해서 만들어진 이 먹이사슬은 동시에 좀 더 많은 이익을 전유하기 위한 것이다. 그러면서 한국영화는 아시아와 잡종교배 되어간다. 한국영화는 점점 괴물이 되어가고 있다. 그것은 영화를 보는 시장 속의 우리들의 존재가 점점 한국 영화 관객으로부터 국적을 알 수 없는 아시아의 바보가 되어간다는 뜻이다. 우리들은 국적도 알지 못하고, 역사도 모르며, 민족을 잊어버린 채, 혹은 알 필요 없는, 또는 질문할 필요 없는 바보가 되어갈 것이다. 그것이 <쓰리, 몬스터 >가 우리에게 주는 메시지이다.

2004년 09월 09일

댓글 목록

관리 메뉴

본문

음... 어제의 그 와중에도 진지함을 잃지 않더니 결국 남들 다 뻗어 있을 때 이런 글을 만들어내는 미갱.... 지나치게 부지런한 거 아니에욧!!부가 정보

관리 메뉴

본문

hi/홍~ 아마 진지한게 아니라 어색해서 별말을 안했을 꺼임돠^^글고 부지런과 전 절대로 어울리지 않는 어울릴 수 없는 관계인데?

그런데 왜 호통을 치는 거예욧!(ㅎㅎ)

부가 정보

관리 메뉴

본문

저도 무척 재미있게 본 영화에요. 박신양의 어눌한 1인2역 연기.. 너무 구렸죠? 영화 시작부터 "아.. 저 놈이 원래 자기형처럼 변장해서 구라치는군"이라는 생각이 들 정도였으니 말이에요. 마지막의 임하룡의 까메오 출연은 옥의 티중의 티~ 하지만 백윤식, 천호진, 염정아와 그 주변인물들의 출중한 연기력은 너무 좋았습니다. 영화를 보는 중 "유주얼 서스펙트"가 연상되기도 했어요.:)부가 정보

관리 메뉴

본문

자일리톨~ 아까 인사만하고 별로 얘기도 못하고 헤어져서 아쉬웠슴돠^^담에 기회되면 영화제에서 만나면 뒷풀이하면서 영화얘기도 나누고 합시다~~

슈아가 이번주중에 일본영화제 한다고 같이 가자고 제안했는데 기회되면 오셔서 같이 영화후기나 나누어요~

부가 정보

관리 메뉴

본문

rivermi/저도 아쉬웠슴돠~~켁!('돠'각운은 정말이지 적응이 안 되네요^^) 일본영화제는 메가박스에서 하네요? 강남이라면 저에게는 지리적으로 또 감성적으로 너무 먼 땅이네요. 전 메가박스에서 영화본적이 한번도 없는 것 같아요. 아쉽당... 다른 영화제때 꼭 뵈어요~~:)부가 정보

관리 메뉴

본문

자일리톨/네~~부가 정보

관리 메뉴

본문

자일리톨님/ 아니에요. 일본다큐멘터리페스티발은 아트규브에서 한답니다. 전 토욜날에 보러 가려하는데..ㅋㅋ 함번개 때릴까요~~부가 정보

관리 메뉴

본문

슈아~ 당신의 능력을 믿어볼께!부가 정보