최근 글 목록

-

- [기고]

- 2015

-

- [펌] 노동자 시인 박영근 추모글

- 2014

-

- 11월

- 2013

-

- 10월의 끝

- 2013

-

- 시월

- 2013

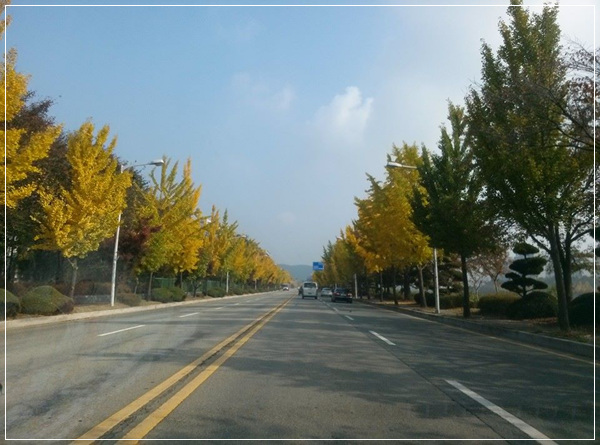

오늘 아침 출근길에, 운전석에서 스마트폰으로 찍은 사진.

예년 같으면 벌써 은행잎들이 다 떨어졌을 때인데.... 그런 기억을 더듬으며 썼다.

<11월>

오늘도

반팔 차림으로 길을 나섰다.

도대체 언제까지 반팔로 나다닐 거냐고

누군가 놀려대기에

은행잎이 다 떨어지고 나면

내 가을이 끝난다고 했다.

10월 하순이면

연구단지 가로수들은 일제히 옷을 벗고

샛노란 은행잎들이 떼지어 몰려다니곤 했는데

오늘 아침에 만난 은행나무들은

여지껏 녹색을 품고 있었다.

그러니까 반팔은 내 탓이 아니다.

봄 가을은 슬그머니 사라져 가고

올해 겨울은 기세가 더 꺾일 것이다.

사과나무 북방한계선이 휴전선 넘어가면

겨울에 더 이상 눈을 볼 수 없을지도 모른다.

11월의 내 반팔보다 그게 끔찍하다.

농반진반으로 너스레를 떨어 보지만

세월이 흘러도 풀기 어려운 문제는 쌓여만 간다.

고공, 천막, 노숙, 심지어 고압 송전탑까지

사시사철 그칠 줄 모르고

죽지 말자 함께 살자 외치는 목소리.

아우성쳐도 저들은 들은 척 하지도 않고

기세 꺾인 겨울일망정

자주 한계를 넘나드는 고통이다.

법치보다는 감시와 폭력,

공존보다는 증오와 배제,

불감증을 일상화하는 뉴스와 댓거리들,

그 사이 어딘가쯤에서

분노와 무력감 사이를

온탕과 냉탕처럼 오가다 보니

반팔은 사치이고 허영인 듯 자꾸 맘이 쓰인다.

솔직히 말해

언제부터였는지는 모르지만

내 몸이 따스해지는 것이 불편하게 느껴졌다.

드러낸 살갗에 와닿는 싸늘한 공기와 바람이

내가 어떤 세상에 살고 있는지

내가 무엇을 하며 살아야 하는지

조용히 일깨워 주곤 한다.

(2013. 11. 4)

최근 댓글 목록