본문

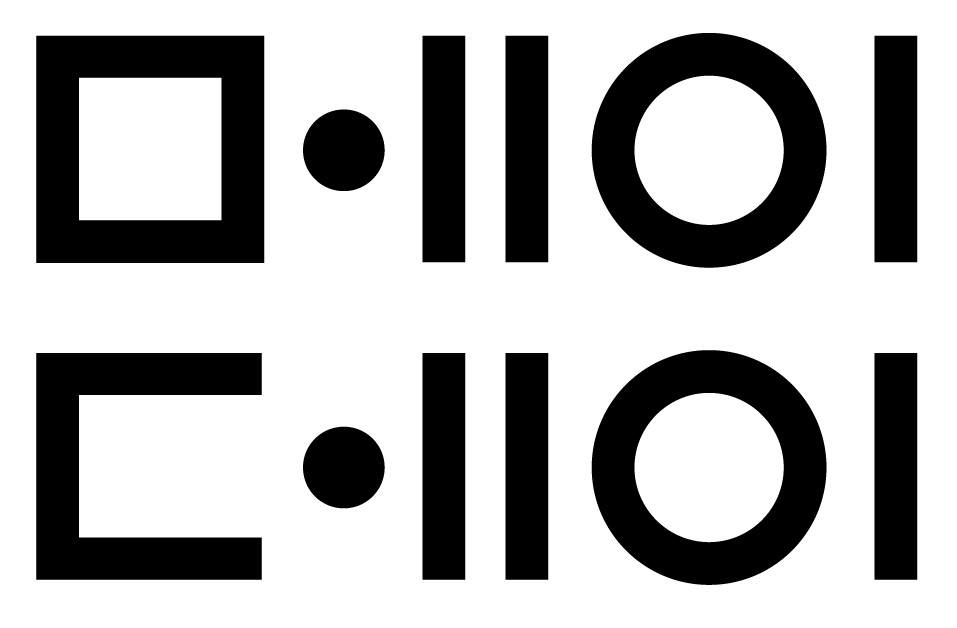

_작업중?인 강우근님

<강우근의 들꽃이야기> 작업을 마치고...

우근 선배를 만난 건 오래전 일이다. 하지만 그의 됨됨이를 알게 된 건 얼마 안 된다.

우근 선배와 난 저자와 편집자의 관계로 두어 달 간 압축적으로 긴밀한 관계를 만들어온 셈이니까.

나는 내심 들꽃이야기를 하는 사람이니 얼마나 들꽃 같을까를 생각해 보기도 하고 자연과 함께 하는 사람이니 얼마나 생태적일까를 재보기도 했다.

같이 작업하는 저자에게 이런 잣대를 들이밀었으니 내가 너무했다 싶기도 했지만, 결론적으로 말하면 강우근은 들꽃 같지도 생태적이지도 않았다. 그는 평범하지도 않을뿐더러 기존 통속적인 생태지상주의자처럼 행동하지도 않았다. 강우근은 다만 그가 가진 관심과 재주를 초지일관 사람에게 투영시켰으며 들꽃은 그 연장선에 서 있다. 그러니 식물도감이나 세밀화를 기대하고 이 책을 사보는 건 위험하다.

이런 기대를 가지고 이 책을 봤다간 사기 당했다고 할 게 뻔하다. 왜냐하면 <강우근의 들꽃이야기>는 들꽃을 빙자한 사람 이야기에 더 가깝기 때문이다.

강우근 자신이 일하는 사람(그는 문화노동자이면서 가사노동자다)이기에 그의 시선은 일하는 사람들을 향해 열려있을 수밖에 없다. 그가 일하는 사람들을 위해 들꽃을 보려 애썼기 때문에 풀에서 사람이 보이고 시궁창에서도 소리를 들을 수 있었다. 그런 그의 시선이 강우근의 들꽃, 일하는 사람들의 들꽃이야기를 만들어냈다.

내가 본 그는 느린 사람이다. 들꽃은 속도를 늦추어야 보인다. 그가 들꽃을 고수하는 이유? 간단하다. 돈이 들지 않기 때문이다. 잡초는 야생초와 다르다. 들꽃을 보러 멀리 갈 필요가 없다. 우리가 눈길을 안 주어서 그렇지 언제나 우리 가까이 가장 밑바닥에서 이 커다란 생태계를 뒷받침한다. 강우근의 들꽃? 이건 도시에서 찾을 수 있는 들꽃이다. 개발과 성장으로 한바탕 홍역을 앓고 있는 도시. 정치몰이배의 얕은 수에 온갖 수난을 당하고 있는 나무들과 귀화식물. 그 속에 교차되는 비정규직과 이주노동자의 고단한 삶. 강우근은 말한다.

‘보잘것없는 것이 세상을 바꾼다’ 그런데 이건 뭐 거창한 얘기가 아니다. 되레 평범한 진리다. 들꽃은 보잘것없지만 묵묵히 제 역할을 다하며 살아가는 일하는 사람들과 닮았다.

<강우근의 들꽃이야기>는 바로 우리들의 이야기다.

-해연

최근 댓글 목록