최근 글 목록

-

- "디지털노동" 메일링리스트 ...

- 아, 넷!

- 2013

-

- 모임의 형식: 다르게 회의하...(2)

- 아, 넷!

- 2009

-

- flv비디오 온라인 자막 도구...

- 아, 넷!

- 2009

-

- 촛불1년 - 5월 2일의 경험.....

- 아, 넷!

- 2009

-

- 저작권: 어디서 어떻게 시작...(1)

- 아, 넷!

- 2009

17개의 게시물을 찾았습니다.

정보공유연대의 "지적재산권을 향한 거침없는 수다, <이달의 토크> 3 : 이광석 매체연구가"(http://ipleft.or.kr)를 보고, 이번에도 가야지 하면서 안내문 안의 발제문을 읽다가... 버퍼링이 있어서... 메모를 하다보니... 쓸데없이 길어졌네...

저작권이라는 저자에 대한 최소 보상 권리는 인류에 공헌할 지식의 저장고로써 기능함을 원칙으로 삼아 발전했으나, 현실 속에서 지나치게 사적 재산권 행사의 장이 되고 있다

저작물 창작자와 저작권 소유자 중심의 저작권 논리를 뒤흔드는 새로운 기술과 문화가 이와 함께 등장미국의 냅스터나 한국의 소리바다 등 중앙 서버의 중개없이 음악파일을 이용자들이 주고받을 수 있는 개인 파일교환(P2P) 방식

다 른 하나는 웹2.0의 확산을 들 수 있다. 90년대 중반 이래 시작된 인터넷의 대중화는 2천년대 들어오면서 이용자들의 정보이용 패턴을 확실히 바꿔놓았다. 단순 저작물의 파일 교환뿐만 아니라, 그들 스스로 다양한 미디어를 사용하여 이미지를 생산하고 의견을 피력하고 공유하는 생산자의 위치로 상승했다. 즉 이용자 스스로 UCC, 블로그, 미니 홈피를 통해 수많은 글, 이미지, 동영상을 만들어내고 있는 것

저작권자에 의한 법적 기소로부터 이를 방어할 이용자들의 권리보호 기제가 없는 것 또한 문제가 되고 있다저작권을 마치 실물의 재산권처럼 포장하고, 창작자의 권리'만'을 절대화하는 저작권의 신화들이 아무런 저항없이 받아들여지고 있는 것저작권을 옹호하는 논리'낭만적 저자'를 축으로 아직도 저작권자들에 의해 스스럼없이 차용되는 방어 기제로 그들의 몇 가지 수사학적 오류들을 토론하려 한다.첫째로, 아직까지 디지털이 물질 재화의 논리와 다르다는 점을 인정하지 않는 경향둘째, 창작은 '백지 상태에서' (ex nihilo) 완전히 새로운 것을 만들어내는 행위라는 '낭만적 저자'의 가정이

작자와 인류의 지식간에 밀접히 주고받는 '삼투 효과'(seepage effects)가 존재함을 뜻한다.

현실적으로 이 원리를 통해 어떻게 인류가 현실의 창작자들과 소통했는지 그 사례들

마지막으로 지적될 것은, 많은 저작권 옹호론이 자본주의 생산과정 내 위치되는 저자의 위치를 외면한다는 점

영화감독의 역할은 그저 전체를 디자인하는 구상 노동자 역할로 떨어진다. 감독의 위상이 노동자의 지위로 떨어지는 반면, 대부분의 권력은 투자사, 배급사, 제작사로부터 나온다

자본주의의 생산과정내에 저작자를 놓는 이유는, 현실 저작권 실세 관계를 드러내는 작업이기도 하다.법률상 창작자의 작품이 원저자로부터 대리인(문화산업)으로 위탁, 양도되는 시장의 법칙을 간과

저작권의 독점화 현상

발제를 통해 저작권의 수사학적 오류를 진단해 보고, 그것이 문제라면 그 대안을 어떻게 구성할 수 있을지에 대해 청중들과 함께 구상해보는 시간

발제: 박성인 (노동자의 힘 중집위원)

발제문 준비하느라, 없는 상상력 쥐어짜느라 고생했다...

촛불의 진보에 대한 논의

- 지역 생활 밀착형...

- 현재와 같이 지속...

어떤 방향으로 가든 의미가 있다.

2008년의 촛불항쟁: 지난 100여 일 타오른 것만으로도 역사적인 의미... / 그러나 5월 이후 이명박 정부에게는 악몽

정부의 탄압, 반격: 미사여구 없이, 권력 장악했다는 것을 벌거벗은 모습 그대로 보여주고 있음.

문제의식: 좌파가 뭘 배울지, 어떤 상상력을 발휘할지, 그것을 계급과 어떻게 연결시킬지...

이를 위해, 발제문은 지난 촛불 100일을 3가지로 정리, 그리고 좌파, 노동운동의 과제를 설명...

첫번째 - 무엇보다도 가장 큰 의미: 광장이 열렸다.

2007년 대선과 08년 총선을 거치면서 보수 일변도의 제도 정치 구조 형성

예기치 않게 광장이 열림: 100여 일간 확장

직접민주주의... 직접소통, 직접결의, 직접행동의 광장

자발적이고 수평적인 연대

저항과 축제, 정치와 문화... 서로 약화시키기도 했지만, 크게는 전체 광장에서 상호 시너지 작용...

정치와 문화가 혼합되는 새로운 정치의 장

공간, 새로운 주체, 방식만이 아니라, 의제의 확장까지... : 광우병 쇠고기 수입 반대를 넘어서는... 이명박 퇴진까지 이어짐.

수구보수세력은 이러한 의제 확장을 두려워 함.

대중의 자기 목소리 내고, 정치 세력화 하는 것을 두려워 함.

이명박 정권과 신자유주의 체제를 직접 겨냥하는 광장이 된다고 본다.

물론 이 광장이 탄탄한 것은 아님.

정치사회적 헤게모니를 구축할 수 있는 새로운 가능성을 보여준 광장

고통의 호소, 비장함만으로 이런 광장이 열리지 않는다는 것도 보여준 것: 발랄, 생기, 직접행동이 가능한 열린 광장이어야...

한국 사회의 어떤 정치세력도 이런 광장을 무시할 수 없는, 여기서 자기의 역량을 시험하고 검증받아야 하는 것...

두번째 - 신자유주의 지구화, 구조조정의 문제가 밥상 위로 올라왔다는 것

이 과정은, 정치가 확장되고, 10대와 여성이라는 새로운 정치 주체의 등장과 맞물려 있음. 예상하지 못했지만...

촛불을 통해 먹거리가 정치화됨.

일상의 정치, 생활의 정치를 초매개적으로 절대화시킬 필요는 없고...

이런 정치화 과정에는 현실적인 사전 조건들이 있었다:

1. 이명박 정권 등장 이후의 행태, 정책 등의 대중 분노, 절망... 짧은 시기에 누적, 폭로, 가시화된 것. 급격한 시장화의 결과들... 여기에 기름을 끼얹은 것이, 4월의 쇠고기 협상 타결... 그러면서, 이 이슈가 확장 ... 물론, 값싼 쇠고기를 먹을 수밖에 없는 사람들의 문제... 학교 급식의 경우, 10대 학생들을 자기동원하게 한 것... 그리고 여성도....

2. 지난 10, 20년의 한국 사회의 변화의 누적, 축적된 무언가의 분출: 그 중 하나가 10대 - 독재에 대한 경험 없고, 자유, 발랄, ... 여성 역시 인터넷을 통해 사회적 관계망을 구축하고, 민주적 방식을 학습해 오면서...

그런데, 신자유주의에 맞선 투쟁은 생산의 영역에서 노동자들이 힘겹게 해왔다. 그러다가 전혀 새로운 영역에서 반 신자주의 투쟁의 맹아가 새로운 주체들에 의해, 새로운 방식으로 드러난 것이다.

검역주권이나 주권재민 등의 틀 안에 있기는 하다. 반 자본, 반 신자유주의로 전개되지는 못함...

자본은 그러나 두려워 함. 생산과 영역과 소비의 영역 모두를 커버하고 있다보니...

그런데 노동자는 생활, 소비의 영역과는 분리되어 있음...

그렇다고 할 때, 기존의 조합주의적 접근, 반대로 소비영역만의 것으로 국한시키는 분리를 넘어설 수 있어야...

따라서, 노동자들은 광장을 활용만 하는 게 아니라, 혹은 왜 우리 문제는 관심없냐는 서운함으로는 안되고, 어떻게 이 광장과 이 새로운 주체와 소통할 것이냐를 고민해야...

세번째: 대한민국은 민주공화국?

촛불에서 각각 두 개의 대한민국, 민주주의, 민주공화국이 충돌... 전자는 이명박의 그것들, 그리고 후자는 촛불의 그것들...

이 노래는 1948년 제헌 당시에 만들어진 조항인데, 수 십년이 지난 후에, 거리에서 다시 등장하였는가?

그런데, 이것이 지난 과거로부터의 민주화의 성과를 지켜내려고 하는 것일 뿐인가?

촛불 대중들은 자본의 독점화, 신자유주의의 문제를 간파했다...

그래서 내가 곧 정치주체라고 하면서 나섰다... 주권자이다!

스스로 민주주의를 만들어가겠다고.... 자기 지배를 스스로 구현하겠다고... 헌법 1조는 그 표현이고....

헌법을 바로 들어대는 것은, 2004년 탄핵이 수구보수가 헌법을 이용한 것이었는데, 그 때의 학습 효과이겠다.

집단 지성의 힘으로 잠재력을 보여준 대중: 비폭력 논쟁, 아고라의 소통 등...

이러한 새로운 민주주의의 실험에 노동자: 비정규, 이주, 여성, 장애 노동자들이 하나의 계급적 주체로 광장에 나서고 있지 못하다...

그러나, 광장은 누구도 배제하지 않는다. 따라서 노동자들이 자기 주체화하여, 이 광장에서, 촛불을 재구성해나가야 한다...

마지막으로: 좌파 노동자 계급이 무엇을 배우고 준비해 갈 것인가?

촛불이 가능했던 것은 : IMF 이후에 신자유주의 세계화, 구조조정에 맞서서 그동안 투쟁해온 성과의 표현이 아닌가 생각해 본다. 그러나 새로운 방식, 형태로 등장하여... 노동자들은 당혹, 머뭇...

촛불의 새로운 정세: 일시적인 것은 아닐 것이고, ... 세계자본주의의 위기 국면과 맞물려... 제도정치 전반의 위기와도 맞물릴 때...

물론, 위기국면에서 대중이 직접 정치적 행위를 하는 것은 아니고, 반대로 강력한 권력을 욕구하는 것으로 나타나기도 한다. 역사적 헤게모니 불록이 형성되어 있지 않다면, 전망이 좋지도 않겠다.

어쨌든, 이명박 정권의 환상이 빨리 깨졌다는 것, 대중 자체가 급진화되었다는 점은 주목해야...

이러한 조건/정세에서, 노동자들이 머뭇거리고 있는 것:

현장의 노동자들과 깊게 대화하지는 못했고, 추궁만 했는데...

우리가 너무 투쟁해오면서 패배적으로 되고, 힘을 잃은 건 아닌가... 촛불에 대해 회의주의적이고, 패배주의적 사고가 있는 게 아닌가... 지난 10여간의 합법제도정치 운동이 노동자를 수동화시키고 한 것은 아닌가 ...

좌파 역시 촛불 광장에서 뚜렷한 역할을 못했는데... 준비와 역량을 갖지 못했던 것... 새로운 의제를 제기하고 재구성, 온/오프라인을 역동적으로 개입하는 역량도 부족...

급진화시키고,

소통하면서,

역사적 헤게모니 블록을 형성해 나가야...

좌파가 광장에서 정치적 전망에 대해서 발언하고 토론할 수 있는 역량이 시급히 필요하고, 그렇게 나서야 한다...

온/오프를 넘나드는, 쌍방향의 공론의 장을 만들 수 있는, 좌파의 문화와 상징을 만들 수 있는 역량을 촛불수준까지 끌어올려야 하고...

새로운 정치 주체들과 연대하고 소통할 수 있는 것도 필요하고...

정치적 활력을 복원, 능력있는 정치 주체로 나서야 하고...

그 성과가 표현되는 게 계급 정당이라고 본다.

사회: ... ...

좌파 전문성? 어떤 전문성?

그리고, 모든 게 계급정당으로 귀결되는 거 아닌가?

촛불에서, 기륭 등 비정규직이 엄청 묻히고 있는 게 아닌가 하는...

하여간, 요새 일반 대중의 결합도가 많이 떨어졌다는 것... 그리고 가끔 지도부가 필요하다는 때도 있다... 방향 잃고 헤맨 날도 있고...

발제: 임필수 (사회진보연대 정책위원장)

미국과 한 약속은 어길 수 없다는 것...

정부 차원의 속도 조절이 가능한 공기업 민영화, 민간의료화 등은 속도 조절을 하고 있고...

경기 침체와 함께, 지지률 급락...

사회진보연대도 촛불 초기에는 참석하지 않았음... FTA투쟁할 때, 범국본 체계 내에 광우병 단위가 있었고, 당시부터 문제제기 해왔던 거고, FTA 전체 이슈가 광우병의 문제로 축소되는 것은 좋지 않다 하여 그랬던 것...

그러다가, 가두 투쟁으로 가고, 정권 퇴진으로 가면서 달라진 측면...

촛불집회 평가: 가장 어려운 문제 - 도대체 누구인가?

이질적인 집단, 개인들이 운집...

이들이 누구인지, 설문, 통계도 본 적 없고, 각기 주관적인 진단이 난무...

신자유주의 시기(김대중, 노무현 전후부터) 형성된 자유주의적 주체들이지 않을까..

2MB탄핵연대를 보더라도, 자유주의적 행동주의 집단... 노무현-열린우리당과 직간접적으로 연결된 집단으로 추측되기도 하고...

주목할 것은: 행동 양식이 미국식 급진주의적이고, 행동주의적인 것이라는 것... 그 특징은: 정치 이념/노선에 따른 게 아니라, 친밀성, 네트워크를 통해... 감정적 호소, 선정주의적 선전... 사회규범에 대한 반대...

이런 활동의 문제: 사태의 원인에 대한 과학적 인식 등을 못하고...

이런 것이 인터넷을 통해 더 확산되는, 이번 촛불에서 더 강렬하게 드러났다고 본다...

그렇다고 할 때, 민중운동 차원에서 어떻게 평가할 거냐...

급진주의/행동주의를 옹호하는 것이 갖는 문제: 조직은 패권주의라든가 하면서 거부하는 등... 진보신당의 진중권 등으로 드러나는... 진보신당에 회원 가입도 많이 되고 한 모양인데...

대책위의 역할

국면 고조되면서, 퇴행적인 모습을 보임...

이명박 개인의 사악함, 쥐박이 등으로 가는 것이 "괴담"과 연결되고... 역사적 맥락이 사상되는 한계들이 있었던 거고...

대책위의 정권과의 밀실협의 추진도 문제...

전망과 과제

촛불의 외형을 계속 유지하는 걸로 고집하는 것은 위협... 이명박 반대면 무조건 진보로 표상되는 문제...

대의제 극복을 위한 개헌 논의가 2009년의 정세를 혼미하게 할 수 있음... "진보적 개헌" 등... 대의민주주의의 위기는 원인이 아니라 결과라는 것을 간과/은폐하기 때문에 생기는 문제...

가장 큰 문제는, 운동권이 대중들로부터 인정받지 못했다는 것... 대책위에 대한 불신도 운동 진영의 대표성을 인정받지 않는 문제로 이어지는 것이고...

이명박 정부의 신자유주의 드라이브가 계속 될 텐데, 촛불 주체가 이의 매개자, 참여자가 될 지는 미지수... 이에 대한 대응 체제 구축이 시급...

사회: ...

대의제 민주주의가 원인/결과라기보다, ...

노무현 잔당 - 급진주의/행동주의를...

일부에서는, 촛불 참여 주체 중에서, 일부가 노무현 잔당이라는 것이고, 이를 청소하기 위해서 이명박이 몽둥이를 든 것이다 라고 하는데...

지식인들의 역할이 미약하다는 것도 자괴감... 촛불 뿐만 아니라, 다양한 운동에서 지식인의 역할이 너무나 미약한 것...

왜 노동운동이 이 수준 밖에 안 될까 하는 안타까움...

발제: 양한웅 (노동전선 집행위원장)

광우병대책위 회의도 들어가고 하면, 박석운, 흥사단, 참여연대도 구속 혹은, 조계사도 들어가 있는데, 나는 뭔가, 우리는 뭔가? 말만 하지, 꼭 구속이 아니더라도, 뭔가 하고 있는 건가 하는 생각이 든다...

오늘 주제가 상상력인데... 내가 대책위 지도부면 어떻게 할까 생각을 해봤다...

노동계급은 뭔가? ...

소극적...

촛불집회 하나보다 하다가... 싸움 커지고 나서 참여하게 되었고.. 반성도 많이 하고...

수도, 전기, 가스 등 5대 의제 동지들은 그래도 촛불을 통해 연결이 많은데...

발전노조는 그런데 파업을 압도적으로 파업을 부결시킨 것은 뭔가? ...

철도, 가스도 파업이 가결은 되었으나, 발전 못지 않은 내부의 문제...

공기업 선진화에 전기, 가스를 살짝 빼놓은 모양인데...

수도, 전기, 가스 쪽에서는 곧 싸움이 있다, 계속 투쟁을 준비하자 했던 건데...

촛불을 통해 이 정권이 최소한 연기시키는 성과를 냈는데, 파업을 부결시키는 형태를 보였다는 문제...

민주노총 정규직 노동자들은 광우병, 쇠고기 문제를 자기 문제로 삼지 않았던 거 아닌가...

수도, 가스, ... 보건, 사무 등은 고임금 노동자로 구성되어 있고, 민주노총은 이런 고급 노동자들로 구성 ..., 이러한 한계와 연결...

고임금 노동자들은 2번 사먹을 거 1번 사먹지만, 저임금 노동자들은 수십년 동안 고기를 먹었던 몸의 구조상... 어쩔 수 없이 사 먹게 되어 있는데...

하여간, 전체 민주노총, 노동자가 투쟁 주체로 나서기는 한계를 드러내오다가, 이번 촛불 때 명백하게 드러난 것...

한 군데도, 파업을 하지 못했다니... 그렇게 잘 나가던 금속노조도 한 군데도 파업을 한 사실이 없다...

비정규직 문제:

어느 날 새벽 집회 때, 명성에서 비정규직차별철폐가를 틀자는 얘기를 했는데... 비오는데...

대책위에서 검토하겠다고, 지금은 못 틀겠다고 하고... 왜? 국민들이 싫어한다는 것...

그 새벽까지 남은 사람들 - 열성인 사람들에게 가장 크게 다가갈 문제인 비정규직 문제를 얘기할 기회였는데,

대책위는 운영위해서 결정해야 한다는 둥....

우리가 거기 가도 되요? 라고 하는 비정규직 노동자들의 촛불에 대한 질문도 있었고...

하여간, 지도부가 매우 중요... 대책위가 중요...

대책위 내부에: 시민사회단체 쪽은, 광우병만 하자고 하고 불매운동만 하자고 하고 / 열성적인 동지들은, 전체, 전국 투쟁체로 가자고 하고...

그러면 시민단체들은 탈퇴하겠다고 ... 협박하고... / 지금까지 2달 동안 제자리...

나도 대책위에 들어가지만, 상설 투쟁체로 만들 수가 없는 것... 좌파들도 독자적으로 나가서 할 자신도 역량도 없는 이런 상황...

그러나, 이런 상황에서 투쟁하겠다고 하는 사람들이 많이 나타났는데, 이 것이 이명박 정권하에서 이들과 함께 조직화해나가는 것이 중요...

노조 지도부가 노동자들이 많이 모이는 것을 두려워하는 곳들도 많다... 그럼 파업해야 하고, 구속당해야 하므로....

지도부가 무척 중요! 지도부가 제대로 희생적으로 투쟁하고 지도하는 것이 제대로 되었다면, ... ...

[휴식]

청중 질문:

100일 되었는데, 촛불을 두고, 노조, 활동가 조직, 대중노직, 정치조직 등이 관망하고 양심 수준에서 참여하는 수준...

심각한 문제로 보고, 왜 그런가에 대한 분석이 필요하고 토론이 필요...

100일 넘어갔는데, 계속 이 상태로 갈 거냐.. 대책위만 욕할 거냐... 한계가 있는 것은 당연한데, 놔두고, 새로운 중심점을 만들려고 하는 노력이 필요한데, 그런 노력이 있냐?

아무리 지금 상황에서, 가장 왕성하게 하는 조직이 있는데, 아무리 의식/인식이 부족하다 해도, 그들과 함께 해야 하지 않나? 깃발 민주주의를 해야 하지 않나? 거리에서 자기 주체화하는 노력을 해야 하는 거 아닌가?

양한웅:

대책위 참석하는 나 뿐만 아니라, 다들 답답해 하고 있다...

대책위로는 힘들고, 대안이 뭐냐?

당장은 힘이 없다고 해도, 힘이 있게 뭔가 만들어나가야 하는데...

민주노총은 어떠냐? 보면 우리와 생각이 다르다는 것...

뭔가 새로운 중심을 만드는 것은 맞는데, 쉽지 않은 것 같다...

사회:

좌파 투쟁체의 가능성이 낮은 게 사실...

임필수:

양한웅 위원장과 비슷...

대책위: ...

이후 정세가 문제가 될 것이다.. 하반기 공공부분, 시장화 등의 투쟁 전선을 구축해야 하는데(양한웅 발제처럼)...

어느 정도 역량을 결집할 수 있을지 의문... 어려움.

한미FTA가 국회 정상화되면서, 부상할 텐데... 광우병과 FTA투쟁이 결합되지 못하는 상황...

국회비준 국면: 개별 국회의원 압박 등이 되면 그냥 무력화될 텐데.. 뭔가 자신있게 나갈 수 있는 게 아직...

양한웅:

정말 투철한 지도부, 활동가라면, 대중을 상대로 호소하고, 기륭이 다 죽어간다, ... 헌신적인 노력에 의해 대중들이 각성되고 일어설 것이라는 확신을 가지고 있음...

박성인:

공무원 노조 동지가 지난 100일 동안 3번 빠지고 참석하면서 느낀 것: 좌파가 너무 무능력... 너무 미약... 느꼈다...

15일도 뽀족한 뭔가 없고, 하반기에 사유화 저지 정도..

내가 주목하는 부분은, 촛불항쟁 자체가... 그런 기복을 가질 수밖에 없다고 생각...

다시 이런 국면이 온다고 할 때, 무기력하고 준비 안 된 모습을 보일 것인가?

.. ...

청중 질문:

좌파의 무능과 한계... 촛불국면을 주도하는 세력이 누구냐? 다양한 주체들...

자유주의자들이 권력에 접근하는 것도 있고...

그런데 좌파는 너무 경직되어 있다... / 우리가 한 판으로 계속 이긴 올림픽의 유도 선수처럼 큰 판으로 승리하려고만 드는 건 아닌가...

시발이 늦다... 과학적으로 분석하고 판단하고 나서야 행동하는 것은 늦다... 일단 실험, 시도하는 것이 없고...

대책위 문제에 대해서도, 대책위 바꿔내야 한다는 생각만 하는 게 아니라, 대책위 사람들의 생각과 무관하게,

자본과의 투쟁, 그리고 지도력의 확보 차원에서 현재의 대책위가 하지 못한다는 것을 알게 되었는데, 이 가능하지 않은 것을 시도하면서 계속 힘빠진 거 아닌가...

활동가들: 자기의 영역과 조직이 있어서 그 거 계속 하는데, 정세가 터지면, 다 내 팽개치고 뛰어들 수 있어야 하는데, 그러지 못하는 문제가 있다는 것... 그러다보니, 뭔가를 하면 주도하는 단위, 지도부를 세워야 한다는 습관적인 접근을 하는 게 아닌가...

실제로 어깨걸고 함께 하려는 노력...

청중 질문:

박성인 발제 중, 일상의 정치와 관련해서: 먹거리 등... 그리고 청소년이나 여성 주체가 이제야 정치화된 게 아니라, 워낙에 존재해온 것이고... 소위 좌파들이 이걸 포착을 하지 못하고, 정치적으로 인식을 하지 못한 것이 문제이지 않은가?

좌파들이 협소한 의미에서의 계급 문제 - 작업장 내부에서 투쟁해 왔는데.. 촛불을 보면서, 놓치고 온 생활/삶의 총체적인 문제에 대해서는 무기력한 것이, 우리가 너무 협소하게 접근해 왔기 때문이 아닌가? ...

신자유주의, 반자본의 문제를 얘기할 때, 이제 총체적으로 봐야 하지, 특수한 현장만을 보는 것이 아니라...

일화: 한미FTA범국본.... 광우병 감시단이 있었는데, 당시 소위 좌파들 - 활동가들이 모여 워크숍 할 때, 소비자 운동이고 개량적이고 한 거 아닌가 하면서 씹고 넘어갔다... 또 다른 의견은 이를 좌파적인 관점으로 재구성해야 하는 거 아니냐, 축산자본의 문제를 제기한다든가.... 그런데 그 때 이런 토론 이후 흐지부지...

이런 것을 보더라도, 이렇게 뭔가 해오지 못한 것이 현재의 무능력의 결과 아닌가...

다른 한편, 임필수 발제에서 "미국식 급진주의/행동주의"가 왜 미국식인지... 이런 운동이 갖는 한계도 있지만, 의미도 있고... 하여간, 왜 미국식이라고 붙였는지...

박성인:

이미 존재한 일상의 정치... 좌파가 포착하지 못한 것... 맞다...

그런데 지금까지의 일상의 정치가... 해체당하는 느낌... / 그러나 지금은, 사회 전체적으로 의제화되었다는 것인데..

그래서 일상의 정치가 중요하다는 것이 아니라, 그게 어떻게 준비되어온 것인가를 말하고 싶었던 것...

임필수:

사회진보연대에서 5월에...

축산자본의 문제, 식량의 위기 문제 등까지 나가는... 근본적인 문제들이 있는데... 생태위기, 식량위기 문제 등의 문제를 심화시키고 해야겠다...

"미국식"이 꼭 미국에서만 한다는 것은 아니고... 한국 사회가 미국화되고 있는데, 이런 것조차 그런 게 아닌가 한다는 차원...

사회:

상상력을 우리가 너무 과도하게 생각하는 거 아닌가... 자그만 것부터 시작해야...

청중 질문: (첫 질문자)

임필수 발제에 보면, "촛불집회의 외형을 앞으로도 유지하려고 고집하는 것은 오히려 부적절한 효과" ... 가 무슨 뜻인가?

생활 밀착형 투쟁에 대한 의견은? 쇠고기 유통되고 있는데...

임필수:

책임소재가 분산되고 하는 불매운동 등에 반대하는 입장이고...

발제문의 문장은, 대책위가 주도하는 촛불집회를 지속하는 게 맞겠냐는 뜻임... 촛불소녀 상징, 대책위 주관 등을 계속 우려먹는 것이 바뀌어야 한다는 것...

사회:

한마디씩 하고 정리...트랙팩님의 [촛불집회를 말하다.] 에 관련된 글.

중요한 논쟁이라 생각하고, 후속 토론 - 광장토론에 참여하여 녹취한 거 올립니다.

(자유발언하신 분들, 성함은 그냥 들리는 대로 친 것이니 정확하지 않고요, 잘 안 들렸거나 제가 이해 못한 부분들은 그냥 넘어가고 한 것이라 제대로 된 녹취는 아닙니다.)

홍세화: 봉건제... 근대 공화국... 사회정의가 질서에 우선한다... 정의를 위해 차리리 무질서를 택하겠다...

사회: 정리

[정리 중, 마이크 든 사람 출현]

사회: 이 분부터 발언의 기회를...

마이크: 이런 집회가 민주주의 파괴 - 택시 기사들의 생활 파탄, 청와대 등에는 훌륭한 사람들 있다...

사회: 3분으로 제한

평범한 직장인: 93학번

근대 공화국에서, 폭압보다는 아나키 - 무질서를 선택하는 것이 낫다는 것... 근대 이론/사상에는 신흥 부르주아의 자기 자신을 정당화하는 논리가 스며들어 있다. 그래서 그것에 주의해야 한다...

법과 질서를 어디까지 지킬 것이냐의 문제... 소크라테스를 따를 거냐, 예와 법은 무시해도 된다는 공자를 따를 것이냐..

내 경험과 지식 하에서 나의 시각과 관점이 생기는데, 그래서 총체성이 아니라 일면적으로 자기 주장 제기하기 마련... 그러니, 의견을 모으는 것이 중요

시위에서 무엇을 얻고, 어디까지 갈 것이냐가 이 토론의 주제라고 했는데: 청와대까지 가자는 주장이나, 방향성을 가지고 가자는 주장이 있는데, 일단 지금은 여기까지만 하는 게 좋다, 이렇게 모여있다는 것만으로도 힘이고...

[그러는 사이, 3분 지났다!, 취객의 욕설...]

사회: 우리의 적은, 이명박 말고도, 취객... 즐겁게 참여해 주시라...

김정대:

50대 정도... 해운회사 있다가 imf 때 명퇴... 실업자 모임을 만들어 2년 동안 운영도 했음...

가슴 아파서 여기 나옴...

매스컴, 국회 등에 많이 나갔고, 실업대책위원장도 상담하고, 21세기 노동시장의 변화에 대해 많이 얘기했는데, 청와대 등에서 전혀 듣지 않았다.

식당을 영업을 하고 있다. 딸이 7급 공무원, 아들은 특수대 근무하는 군인... 그런대로 먹고 살고 있는데,

오늘 이 자리에 나온 이유: 이명박 정부가 우리 국민을 상대로, 너무 한다는 생각...

제일 서운한 것: 광우병 소를 그냥 수입한다고 하는 나라는 없다... / 너무 가슴이 아프고...

우리의 가치관, 우리의 자존심은 살려야 한다. 미국이 뭐냐... 우리의 힘으로 살아가고 있다.

내 말에 동의하면, 박수 한 번 쳐달라...

소고기는 반대... 박수 한 번 쳐달라...

사회: ... ... 컨테이너 - 명박산성 vs. 시민산성... 위험한 폭력 행동 vs. 비폭력 직접행동이었다... 등의 논쟁... 이런 주제로 초점을 맞춰

우옥윤:

5공 시절을 지낸 시민의 한 명... 우리는 민주적으로 시위하는 것이다. 5공 때는 무기들고... 지금은 촛불 하나...

우리는 잘 살려고 하는데, 또라이 이명박은 국민을 똥으로 알고 있다... 제대로 된 정부냐!

국민이 잘 살자고 원하는 거지, 명박이는 개만도 못하게 취급...

여러분 어떻게 생각하십니까?

우리 시위는 불법이고, 자기네들은 정당하다 하는데... (반복...)

[옳소!]

집회 나온지 30일이다... 학생들 하는 거 감동 받아서, 바쁠 때 빼고 나와서 했다...

... ... 이상입니다.

박슬기 어린이

인천 ??초등학교 박승기? 입니다.

이명박 대통령이 미국산 쇠고기를 재협상하면 좋겠어요...

이명박 대통령이 ... 재협상하고, 우리는 행복하게 살고 싶어요...

우리, 다함께 힘을 모아, 미국산 쇠고기를 밀어냅시다...

우리는 힘을 많이 모아야 됩니다.

사회: 아고라에도 올라온 글을 소개하는 것도 준비하고 있다...

김강:

아직은 생중계를 보고 나온 의견은 없는 것 같고... / 비폭력이 무엇인가에 대한 많은 의견들... 그 중에서, 이런 의견:

하나는, 우리는 법을 지켜야... 3보 후퇴해야 한다...

두번째는, 나도 비폭력 좋아하는데, 아무것도 안 하고 가는 것이냐... 우리가 이미 이렇게 나온 것은 저들이 보는 시각에서 이미 폭력을 저지르고 있는 것... 왜 권력자의 위치에서 우리를 불법으로, 폭력으로 보는가... 우리의 관점은 민주주의가 아니겠냐...

이런 두 가지 의견....

직접민주주의적인 행동을 하고 있는데... 법의 테두리 안과 밖...

사회: 참세상에서 생중계하고 있고, 저 분이 아고라랑 참세상에 올라온 덧글 등을 갈무리 해줄 예정... / 모금함 있으니...

[지금까지 계속 남자 / 모금함에 막 모금되기 시작...]

조으민:

자유가 뭐고 민주주의가 뭐냐? 행복, 알 등의 권리를 갖는 것이라 생각...

처음, 몇 십, 몇 백 명이 모였을 때, 이명박이 사태 수습을 잘 못해, 백만까지 모인 것...

언제나 찬반론이 있는 건데... 과연 집회가 무엇이고...

여기에 나온 분들 중, 그냥 나들이... 혹은 주최하는 사람들도 있겠고...

그런데, 별 것도 아닌 사람이 나와서 목소리 높인다고 생각하면, 그건 비민주적...

단호하게 정부의 ... 여러분들이 함께 해주실 것을 부탁...

운재철:

서울 시민 윤재철 입니다... 밤 늦게 서울 한 복판에서 고생 많다...

비폭력이라 했는데...

100만이 모인 곳에서 사고 하나 안 난 게 비폭력이 아니고 뭐냐... [옮소]

이명박과 그에 모인 아집과 ... 미국과 만나서 해온 얘기가, 빤스까지 벗고 사인해준 거이 뭐냐, 쟤네들은 먹지도 않는 창자, 쓰레기를 돈주고 사겠다고 한 것이다...

노무현씨는 미국 가서, 30개월도 수입할 수는 있지만 동물 사료로 한 것은 안된다고 얘기했다... 노무현이는 동물 사료는 안된다고 단호하게 얘기한 철학이 있다... 그런데 이명박은 철학이 없다... 일본에서 태어나서 그런지... 철학이 있었다면, ... /

이상한 차 타고 오더니, 이상한 곳에서 자고 오더니, ...

지도자의 철학이 잘못되었다는 거다... 앞으로 4년 9개월 동안이나 참아야 하나...

100만까지 모였는데, 사과 한 마디 없는...

80이나 된 노인이, 소나기 피해서...

우리가 모이면 4년 9개월 동안 편하고, 안 모이면 피곤할 것이다..

사회: 이 시점에서 홍세화 샘께 질문 하나.... 평화와 폭력, 준법 등의 문제...

홍세화:

요번 상황과 관련해서, 폭력은 반합법, 비폭력은 합법이라고 하는 논리가 있는데

비폭력 주장은 좋은데, 너무 위축 효과...

비폭력이 준법으로 되고 있는데, ... 집시법 상으로 우리가 지금 여기 모여 있는 건 불법인데, 이게 폭력이냐 보면 아니다...

그러니, 비폭력을 꼭 준법과 일치시키는 것은 직접민주주의를 위축시키는 결과는 온당치 않다는 생각...

사회정의가 질서에 우선한다고 앞서 얘기했는데, 사회의 불의보다 차라리 무질서를 택한다고 앞서 말했는데, 이는 무질서를 좋아해서가 아니라, 사회 정의가 그만큼 중요하고, 사회 정의가 이루어지면 자연히 질서가 찾아질 것이다....

... ...

어제부터 화물연대 파업... 이 역시 사회정의를 위한 파업이라는 행동이다... 질서는 자연히 이루어지는 반면, 질서나 법을 강요하는 사회는 오히려 사회정의를 억압하는 식으로 정치가 이루어져온 것을 봤을 때...

비폭력주의자라고 스스로 생각하는 건 아닌데, 비폭력을 얘기하는 게 곧바로 준법으로 보는 것은, 현실 속에서 맞지 않다는 것...

사회: 광고를 같이... 다같이 촛불로, 민주주의는 위로, 이명박은 아래로...

이용석

인천... "전쟁없는 세상"에서 활동...

비폭력 직접행동을 삶의 방식으로 해서 살려고 노력하고 있는데... 촛불집회에서 논쟁보면서 여러 생각이 든다...

마치 법을 어기면 무조건 폭력이라고 몰아가는 것은... 보수언론도 그렇고

비폭력은 법에 대한 존경이 아니라, 인간에 대한 존경인 것이다...

폭력은 유치하고 치졸한 방식... 힘이 있는 사람이 힘없는 사람들에게 힘을 쓰는 것...

이명박이 그렇다: 경찰을 통해서 막는 것, 차벽을 통해서 소통하지 않겠다는 것이 바로 폭력...

비폭력은 정해지지 않은 것... 폭력은 하나의 방식을 강요하지만, 비폭력은 다양한 방식으로 상상력으로 그것을 넘는 것이다...

80년대는 광주는 폭력을 사용하기도 햇는데... 노동자와 넥타이부대...

현재는 비폭력적인데, 그러니 더 많은 사람들이 참여하고 있게 된 것이다.

스티로폼 논쟁에서 나는 지켜보고 있었는데, 그러면서 안타까운 것은 폭력/비폭력 논쟁이 ...

컨테이너 넘지 않고, 하는 것을 비폭력이라고 주장한 사람들이 안타깝다...

비폭력이 뭔가 하나로 정하고 하지 말것으로 하는 것은 또 다른 폭력이라고 생각한다...

국가가 공권력 등의 폭력을 독점하고 있는데, 이에 맞서서 이기기는 힘듦... 그러니, 그것을 조롱하고 비틀어 넘어서는 것이 우리의 비폭력적인 다양한 방식이라고 생각한다...

조선일보 등이, ... 비폭력이 부메랑이 되어 돌아오는 게 아니라, 다양한 상상력으로 넘어서도록 하자!

의사진행발언: 스티로폼 얘기를 간간히 하는데, 이게 뭔지 모르는 분들 있는데...사회자가 간략히 정리...

사회:

간단히 말씀드리면, 6월 10일에 스티로폼을 쌓아서 컨테이너를 넘자, 그러지 말자 등의 차이가 나면서,

인권단체연석회의에서 토론을 붙이고, 쌓기로 결정하고 컨테이너와 사이를 떼어서... 그리고, 자유발언을 시작...

그러면서 많은 사람들이 입장이 나옴... 더 높이 쌓야 한다, 컨테이너에 붙여서 그 위에서 토론해야 한다, 아니다 그 상태를 유지해야 한다 등으로 나눠짐...

엠프 등의 사정으로, ... 격론이 있었지만, ... 결국, 컨테이너 높이로 스티로폼이 쌓아지고, 그 위로 올라가 깃발 등이 올라가 흔들고 한 것으로 끝났다... 이것이 모두 토론된 결과로 그렇게 된 것... 시민산성...

김강

10시 12분에 민주투사라는 아이디... : 쩜쩜쩜... 우리는 주권, 정당방위 등의 의견... 폭력이 아니다, 정당방위라는 것

10시 25분에 만년초보라는 아이디... : 그 논쟁 때 밤 새며 지켜봤는데... 뒤에 있는 여자분 이야기가 기억난다 - 뭐냐, 오늘 뭔가 될 줄 알았는데, 저 앞의 사람들은 토론만... - 그래서, 현재 좀 교착되어 있는 상황인데, 이 상황을 어떻게 넘을까를 구체적으로 이 자리에서 논의해 주었으면...

사회: 더 많은 민주주의를 어떻게 확보할 건가가 우리의 주제

정순희:

[첫 여성 발언자]

미친소, 미친 정부에 반대하는 사람입니다.

참을 수가 없어서, 안 나올 수가 없다...

남녀노소 합심해서, 밀고 나가야 한다

친미를 넘어, 숭미가 되었다... 검역권, 생명권을 다 팔아넘겼다... 정말 집에서 있을 수가 없어서 나왔다...

남의 문제가 아니다... 국민의 문제... 생존권이 걸린 문제... 가만히 구경할 문제가 아니다...

나 하나 참가 안해도 되겠지 하는 생각 절대 안되고...

계속 밀고 나가고, 정권 퇴진까지 가야 합니다...

나는 어디서 이렇게 얘기하는 건 떨려서 못하는데... 이번에는 정말,

어떻게 한 나라의 대통령이 우리의 자존심을 팔 수 있냐... 친미, 숭미...

이런 일이 다시 일어나지 않도록, 국회 차원에서도 협상 전에 미리 의논해서 정부 맘대로 하지 못하게, 국회의원들이 제대로 일하도록 제도적 장치를 마련...

이미 다 되고 나서, 말해봐야 ... 엎지러진 물..

fta가 문제가 아니고, eu가 5월 27일에 ... 통제국이 되었다고 합니다. 우리가 유럽에 다 내줘야 한다...

미국에는 열어주고 유럽에는 안 된다고 하면, 그 사람들이 가만 있을거냐... 협상도 안 하고 찔끔찔끔 ...

30개월도 위험... 위험 물질 들어와선 안된다...

여러분 책들 보세요... 광우병 책... 괴담이 아니라, 학자들이 진짜 얘기한 것들...

이렇게 참여해주신 분들 감사...

미국만 문제가 아니라, 유럽과도 문제... 어느 나라와도 굴욕적인 협상하면 안되는 것이 우리 주장 아니냐..

대통령이라고 함부로 하면 안된다...

어떻게 생각합니까, 여러분?

사회지도층이라는, 목사들, 스님들... 제대로 말했나요? ... 맞다, 설겆이 했다, 전 정권의 탓이다, 등으로 말하는 게 할 말이냐?

하여간, 여러분들 끝까지...

사회: 다음 신청하신 분, ???씨... 너무 오래 기다리다 미리 청와대로... ???씨? ... 씨? ...

윤영탁;

수원에서...

이런 자리 처음이라 말을 잘 못하는데

자유발언이 아니라, 각자의 생각을 토론하자고 나왔다...

민주주의와 또 다른 폭력성.. 크게 두 가지

경찰이나 지금 정부의 폭력성 & 우리 내부에서 소통하면서 또 나타나는 다른 폭력성

한겨레에서 어제 기사였나: 대의 민주주의에 너무 익숙해져 있어서, 직접민주주의를 무질서나 혼란으로 보고 이를 통제하려는 것을 너무 당연히 받아들이는 거 아니냐는 칼럼... 이 관점에서 위의 두 가지 폭력성 얘기하고자 한다..

우선, 정부나 공권력.. 억압해왔다... 이에 대항하는 것은 폭력/비폭력으로 얘기할 것이 아니라, 저항으로 봐야 한다... 그저 폭력/비폭력의 잣대로 보면 정부나 공권력, 조중동에 따라가는 상황만이 된다... 폭력이 아니라, 민주주의...

촛불시위보면서, 아고라나 네티즌의 힘이 대단하다고 본다... 80년대 운동권이 담당했던 소통의 역할 등을 인터넷의 네티즌 등이 하고 있는 듯... 시위 참여 못하는 사람은 청와대에 항의글 남기자 했더니, 1분 만에 다운된 일을 보더라도...

더 원활하게 인터넷을 통해서 우리의 민주주의의 장을 열어 놓은 것 같다...

하지만 다른 한편, 네티즌들의 폭력성 얘기하지 않을 수 없다.... 전의경 관련 신상을 모두 공개하는 일도 있었는데, 이는 폭력...

그래서 나의 생각은, 어디까지 저항이고 어디까지 폭력인가의 기준을 설정해보자...

이명박 개인에 대한 욕, 집에 찾아가서 뭘 하는 건 폭력.. 그러나 정부나 공권력에 대해 항의하고 저항하고 하는 것은 민주주의...

단순히 민주주의라고 얘기했는데, 어떻게 행동할 건가, 어떻게 의사결정할 건가의 문제...

인터넷에서 많이 토론하면서 모아졌는데, 현장에서 직접 행동하면서... 전경 쪽이나 이명박지지자나 관변단체 등을 다 드러내서 지탄하고 할 거냐, 그건 또 아니다...

그래서, 어떤 직접행동들이 있는지에 대해서는 다양하게 토론될 필요가 있다... 그냥 휩쓸리면, 또 다른 폭력이 내재되게 된다...

소수의 의견을 묵살하지 않고, 직접행동을 해나가는 것...

아 자리나 다양한 자리; 인터넷에서 각자의 직접행동에 대한 기준에 대해 토론이 많이 되었으면 좋겠다...

사회: ... ... 간단한 거지만, 우리 이렇게 해보자 하는 다양한 의견들을 나누자. ... 상상력... 민주주의는 상상력... 폭력/비폭력, 준법, 탈법 등을 넘어서는 더 많은 상상력이 필요한다... 자유발언으로 계속...

유한준:

43살, 유한준 입니다...

광우병 소에 대해 얘기하고 싶은데... 현대차의 내수차와 수출차가 다르다...

농림부 등의 사람들은 국민이 아닌 것 같다...

소비자의 권리; 저렴하게 질좋은 걸 살 권리가 있는데, 왜 18개월 소 등을 왜 달라고 얘기 못하냐?

그리고, 공공부문 민영화는 국민보고 죽으라는 얘기다...

대운하도, 이 조그만 땅 덩어리에 왜 필요... ktx 3시간이면 서울 부산이다...

노자의 도덕경을 보면, 군림이 아니라 노력을 해야 하는데...

조선의 사대부 같은 사람들이 언행일치를 안하고 있다... 그 기개와 포부는 다 어디갔나?

주제가 폭력/비폭력이라 했는데... 나도 기성세대인데..

처음 나온 사람들은 여중생... 그 사람들이 무슨 힘이 있었냐... 비폭력으로 하는 것이다... 그건 숭고한 정신...

명박 산성; 그러면 우리는 넘어갈 게아니라, 태극기를 꽂고 오면 그것으로 충분...

대책위에 한 마디: 나는 23번째 나오고, 릴레이도 했고 했는데, ... 다람쥐쳇바퀴마냥 계속 막혀있는 광화문이나 안국동이나 돌고 행진... 그러지 말고, 강남도 가고, 여의도도 가고, 청량리도 가고... 아직 모르는 국민들에게 다가가야 하는데...

시간 다 된 거 같다..

사회: 건강 시위 같다...

???

[여성분]

평범한 직장인..

어제 여의도까지 갔다 왔는데... 너무 피곤하다... 언제까지 이 일을 해야 하나...

미국산 쇠고기 먹기 전에, 내가 돌연사하겠다 싶더라...

한 달 넘게 평화적으로, 비폭력으로 시위하니까, 이명박 정부가 우리를 무시하는 거 같다...

610에 그렇게 많은 사람을 보고 이명박 정부가 바뀔 줄로 기대를 좀 했는데, 아무런 변화 없고..

그러니, 계속 이렇게 평화적으로 하는 게 너무 우습게 보이나 보다... 계속 이렇게 하면 안된다...

청와대로 가서, 그 대문에 계란이라도 던져야...

직장인으로서 너무 피곤하다...

끝장내야 될 시기가 오는 것 같다...

김진백:

저는 어려운 시기 많이 살았다..

이명박씨 고대 다닐때, ... 그 때는 민주화 시위...

일본은 20개월 미만만 수입하는데... 우리는 창자까지...

이거는 건설회사가 아니라, 정치고, 그 때는 민주화 시위했지만, 지금은 뭣하냐...

한국인들이 뼈를 좋아하잖아요... 사골... 본인이 안먹더라도 이렇게 하면 안 되지... 식당에서 싼 걸 쓰지...

미국놈들이 ... 70년대 우리가 그렇게 달러 벌며 살았는데... 미국놈들이 먹다 버린 것들 먹고 살았는데.. 니들 이기겠다고 살아왔는데...

지면 안돼... 지면 안된다고...

동묘에서, 사장님 하면서 ...

우리나라 대기업이 죽으면 나라가 망해... 하지만, 적당히 해야지...

이 나라가 중국, 일본을 이기고... 영원한 한반도를 이어가야지...

사회: 구호 한 번 - 돌때까지, 모이자

여학생:

대한민국 고3입니다.

이자리에 나온 건, 고3, 입시가 얼마 안 남아서 나온 게 아니라, 대한민국 국민이라 나왔다...

집에 갈 시간이 다되었는데, 아까 계란이라도 던지자고 한 언니가 있었는데, 그 의견에 반대..

간디의 비폭력 정신... 개처럼 맞고 해도 끝까지 그렇게 하는 것의 의미...

한 사람이 아니라, 열 사람이 한 걸음씩 하는 게 소중하다 싶다....

우리가 뽑은 거고, 우리가 책임져야 하는 건데... 지금 좀 피곤한 것일 뿐이지, 그렇다고 격하게 나가는 것은 반대다....

인터넷:

하나의 의견 - 광화문 수십만 계속 모였는데... 계속 똑같이 하는 거 맞느냐? 어제 처럼 여의도 가서, 뭔가 점거도 해야 하는 거 아니냐 ...

또 다른 의견: 폭력과 비폭력 사이에 뭔가 또 있다... 비대칭폭력... 탱크에 돌던지기, 물대포에 물총 쏘는 거... 경찰버스에 낙서... 국회의사당을 점거하는 것이 꼭 폭력은 아니다...

사회: 물총은 굉장히 위험한 무기 - 모멸감 주고, 콧구멍에 물 들어가면 호흡 곤란... 하여간, 다양한 ...

김산

수원에서...

폭력에 대한 두 가지 생각... / 집회를 하다 보면, 여성들, 여중생은 빠져라... 여중생에 미안해서 나왔다 이제 집에 가서 공부해라..

이런 게 여성을 무시하는 폭력이다...

표현의 자유가 보장된 곳에서, 너는 여자니까, 어리니까 하면서 하는 것들은 폭력

아고라나 다른 단체들도 나오는데, 어떤 주장을 얘기하면, 어느 순간 쪽 수로 밀어붙이는 거... 깃발든 사람들이 몰려와서 ...

엊그제인가 언쟁.... 아고라 깃발이 콘테이너에 올라간 것에 대해 한 사람이 반대하니까, 나머지 사람들이 말하길 다들 동의했고 얘기할 때 너 없었다고 하면서 소수 의견 무시하더라.. 이것도 폭력...

광우병 문제 넘어 중요한 문제는, 우리가 이런 문제를 논의하면서 토론하는 게 얼마나 있었는가... 우리가 더 중요하게 해나가야 할 것.... 이명박의 문제는 소통을 안 한다는 거이지 않나...

홍세화:

촛불문화제, 촛불시위, 촛불항쟁으로 ...

시민mt다 라고도 말하고 싶다... 국민이 민주공화국의 시민으로 거듭나는 과정이라고 본다...

앞으로도 계속 시민mt가 지속되기를... 국민이 민주공화국의; 근대 공화국의 시민이 되기 위한... 사회적 합의를 이루기 위한 토론과정을 같이 가지고, 성숙된 시민으로 되는 광장으로 나가는...

벽창호 같은 정부에 맞서서, ... 어느 분이 지치고 너무 답답하지 않느냐고 했는데,

사실 이명박 정부도 엄청 압박을 당하고 있는 것이다...

폭력이든 비폭력이든, 자칫 지치거나 이런 상황에서 선을 넘는 행위에 의해서 우리의 동력이 떨어지는 것은 경계해야...

어느 선까지 갈 것이냐도 우리의 토론과 합의를 통해서 지속해나가는 것이 중요하다고 생각... 그 과정...

???

죄송합니다.

저는 대단한 사람도 아니고, 국민이라고 말하기도 그런데...

...

생활의 현장에 가서, 열심히 사십시오.. 그게 나라를 살리는 것...

원래 몽골족은 기회주의...

심리학자...

이제 제대로 되었구나...

나라를 위해서...

떡복이 순대먹는 아이들이 나오는 거 보고, 니들 대학졸업장 없어도 돼...

넥타이 맨 애들은, ... 텍사스 가서.. 노사연 님그림자...

개새끼들...

여기 계신분들, 김구 선생님들 보다 위대한...

남의 들러리 되지 마시고...

저 보수주의자도 아니고..

더 이상 나라를 생각하지 마시고... 연인을 생각하시고 가족을 생각하시고...

전철 두 번 갈아타고, 일 끝나고 왔는데...

사회: 자유발언 신청 없고... 고유가 시대에 발전기 돌리는 것도 힘들고... / 한 분 더 자유발언 신청

???

민주시민 만나뵙게되어서 반갑다...

산재사고로 치료 중... 목소리도 안 좋고...

여기가 광장... 서울광장...

시민 주체성,

그냥 서울광장으로는 안되고, 서울민주광장으로 해야...

여기가 이 자체가 해방공동체를 실현하는 것이고, 국가 지배세력이 생긴 이래로, 결국 시민이; 국민이 찾아낸...

짧게는 이한열 열사 장례식, 그 이후로 국민, 참여 정부 이후로 투쟁하는 모습이 사라지면서... 여기 자체를 잔디광장으로 만든 것은 시민들이 모일 공간을 없애버린 것인데... 데모, 시위할 수 없도록 한 방편인데...

자업자득해서 청계광장도 그렇고, 서울 광장도 시민들에 의해 다시 주권을 되찾는 형국이다...

민주광장으로 당당한 이름으로 ... 차 중심이 아니라, 사람 중심... 광장에 서지 못하면 거리로 뛰어나가면 거기가 광장이 되는 것이고...

광화문도 광장으로...

인터넷이랄까 모든 것이 단절되어 버리는 ...

광화문 민주광장은 신나는 주권 배움터... 어린 자녀들을 위해서 놀이터, 배움터가 될 수 있도록... 공동체 해방터로... 계속 이 자리를 지켜나가고...

한마디만 더: 과연 정치가 뭐냐? 지도자가 통치하는 거였는데, 이제는 시민이 직접 정치하는... 모든 생활 문제와 관련된 게 정치인데, 정치인들은 사람들에게 정치 무관심을 갖도록 술수를 쓰는데, 더 이상 통치의 개념이 아니라, 국민과 공유하고 쌍방향, 다방향 소통하는 정치, 진정한 정치의 주인은 나 스스로... 가정에서부터, ... sbs, 씨방세 드라마에 빠지지 말고, 뉴스 하나 더 챙겨보는 것이 더 중요한 시민 주권 행동이고.. 언론을 똑바로 보는 거...

사회: 이제 그만 마쳐야... 많은 의견들...

한마디로 결론: 될때까지 모이자... 우리에게 필요한 것은, 사소한 것에 대한 갈등이 아니라, 될 때까지 모여서 집단적으로 토론하며 해결해나가는... 국민mt ... 화창한 민주주의... / 마지막 광고: 될 때까지!

모두: 모이자!

저작권: 수많은 대안들

조동원 (미디어문화행동 | jonair@riseup.net)

편집자주: 새로운 커뮤니케이션 기술의 등장, 그리고 끊임없는 창조와 혁신으로 미디어-문화 산업은 위기와 발전을 거듭하고 있다. 지난 30여 년 동안, 네트워크된 디지털 미디어 환경의 가장 큰 화두의 하나이자, 자유롭고 평등할 수 있는 커뮤니케이션을 점차 옥죄는 힘으로 작용해온 저작권(더 넓게는 지적재산권)의 문제는 어느새 이 산업의 위기와 발전을 가르는 결정적인 위치를 점하고 있다. 이는 또한, 독립영화 제작과 대안 미디어 활동, 다양한 공동체들의 자유로운 표현과 민주적인 커뮤니케이션 과정에서 더 이상 지나칠 수 없는 문제가 되었다. 액트에서는 이 저작권 문제를 미디어운동의 주요한 투쟁 의제의 하나로 제출하려는 필자의 글을 아래의 순서로 싣고자 한다. 글의 분량이 많아, pdf 파일 다운로드를 제공한다: pdf 다운로드

2007. 조동원. "정보공유라이선스 2.0 : 허용"(www.freeuse.or.kr)

누구나 (재)편집할 수 있고, 그 2차적 저작물을

활동의 경제적 뒷바침을 위해서뿐 아니라 돈벌이를 위해서도 사용할 수 있습니다.

다만, 2차적 저작물에 원저작물과 동일한 조건의 라이선스를 적용해야 합니다.

[ 목 차 ]

1. 저작권 체제의 개혁: 법제 강화 반대, 문화산업 개혁, 공공정보영역의 확장

(1) 저작권 법제 강화에 대한 반대 운동: 국제연대 & 사회적 연대

(2) 문화산업과 정책의 개혁

(3) 창작에 대한 공적지원 구조 & 실질적인 창작자 권리 보장

(4) 공공정보 자유이용 & 공공적 개방 아카이브 구축

(5) 정보 공유 라이선스: 자유로운 이용 보장

2. 저작권 체제를 넘어서는 대안: 협력과 공유의 수평적 네트워크

(1) 창작자의 자기 조직화: 자유소프트웨어운동 & 오픈콘텐츠운동

(2) 창작자-이용자 연대: 대중문화의 자율적 저항과 분산 시스템

(3) "저자의 죽음": 공유기반 문화생산 양식의 발전

3. 이데올로기의 열세, 그러나 풍부한 대안들

지난 글(저작권: 이데올로기 비판)에서 저작권을 둘러싼 여러 모순과 이데올로기의 궤적을 그려보았다. 대안 역시 바로 그 지점들에서 발견할 수 있다. 우선 저작권의 문제를 설정하고, 그 해결과 대안을 찾고 만드는 일은 크게 두 가지로 구분해 볼 수 있다. "현실의 지적재산권 체제를 인정한 상태에서 구체적인 정책을 개편하는 것"과 "지적재산권 체제 자체를 문제삼는 것"(오병일, 2000)이 그것이다. 국가와 시장의 영역에 적극 개입하여 개혁할 건 하고, (국가와 시장의 영역으로부터 어느정도 독립하여) 자체적으로 대안을 만들어 실행할 건 하자는 두 방향이다. 대안 사례들을 추적해 보는 아래의 내용도, 저작권 체제의 강화에 대한 직접적인 대응과 함께 문화산업 개혁 및 공공(정보)영역의 확장을 꾀하는 흐름을 먼저 짚고, 그에 이어 저작권 체제를 벗어난 대안적인 형태의 정보-지식-콘텐츠의 생산과 공유(분배)의 시스템을 창작자-이용자 연대 혹은 협력과 공유의 네트워크 차원에서 타진해 보는 두 부분으로 나뉜다. 그런데 저작권 체제 내부에 대한 개혁은 지배적 체제 외부의 풍부한 대안의 존재 가능성을 기반으로 해야 하며, 저작권 체제를 진정 넘어서기 위한 대안은 현재의 지배적 정보-지식-콘텐츠 생산 및 분배의 시스템에 대한 개입과 개혁 없이는 불가능하다는 점에서, 이 두 가지 뱡향(체제 개혁과 체제를 넘는 대안)의 운동은 동시다발적이고 상호교차되는 관계를 갖는다.

무엇보다도, 저작권(법)의 애초 취지와 목적을 회복하고 실현하는 것이 최소한의 저작권 대안이 된다. “인류 공동의 지적 재산에 대한 공공의 권리 보장을 중심으로 한 창작자 지원 장치 마련”이라는 원래의 취지가 계속 훼손되고 있으므로, 실제로 어떻게 창작자 지원 장치를 만들고 공공의 권리를 보장할 수 있는지의 정책 대안을 만들고, 저작권법 강화에 대한 수세적인 대응만이 아니라, 보다 공세적으로 이 정책 대안을 확산시켜야 한다. 그러한 정책 대안을 통해 현재의 저작권 법제도의 강화에 대한 대응도 보다 설득력 있게 전개될 것이다.

애초의 목적과 취지를 살리자는 게 대안이라고는 했지만, 그런 이야기가 어느 정도 현실 가능성이 있을까? 이미 목적과 취지를 다룬 저작권법의 각 조항들을 사문화시키며 각종 개정 및 신설 조항들이 모두 일방적이고 편향된 내용을 담고 있는데, 그 안에서 최대한 균형을 찾자고 하는 것이 현실적으로 잘 안 받아들여지고 있으니 말이다. 특히, 이것이 국제적인 사안이기 때문에 더욱 어렵다. 현재 저작권 법제의 강화 흐름은 한편으로 WTO와 함께 한-미 FTA , 한-EU FTA 등의 다자간/양자간 국제 무역협정을 통해 그야말로 강제되고 있고, 다른 한편 국제 무역협정의 압력이 아니더라도 정부가 나서서 저작권법 개정안을 밀어붙이며 관철하는 형태가 동시에 이루어지고 있다("비준안 제출하자마자 법개정에 나선 문광부 - 한미FTA에 따른 '저작권법' 일부 개정 공청회 진행", 민중언론 참세상, 2007년09월12일자).

저작권 체제의 강화는 각 국의 특수한 국면만이 아니라 국제협정 등을 통해 점점 서로 긴밀하게 맞물리며 세계적인 흐름으로 확대되어 왔고, 이에 대한 대응 또한, 국제연대를 통해서 공동의 투쟁이 존재해왔다. "국제적인 지적재산권 틀의 붕괴 없이는 근본적인 개혁이 불가능하다"(오병일, 2000). 저작권, 더 넓게는 지적재산권 체제의 강화에 맞서는 국제 연대 활동은 지난 10년간 꾸준히 성장해 왔는데, WTO의 '무역관련 지적재산권 협정’(TRIPs+)와 FTA가 이러한 국제적 연대와 저항 투쟁의 주요한 초점이 되어왔다. 대략 3가지 정도의 흐름으로 전개되었는데, 1) 국제 협상의 과정에서 남반구 국가들이 선진 제국들의 강요에 저항했으며, 2) 사회운동 조직들이 신자유주의 세계화 헤게모니의 한 과정으로 지적재산권 문제를 인식하며 저항해 왔고, 3) 동시에 대안에 대한 이론적 연구도 진행되어 정보공유영역(public domain)의 가치를 분석하거나 집단적 소유권 등 개인의 독창적 창작성에 대한 대안이 되는 모델을 만들어왔다(Story, Alan, Darch, Colin & Halbert, Debora eds., Copy/South: Issues in the economics, politics, and ideology of copyright in the global South, Copy South Research Group, 2006, April, 147-8).

기왕의 국제 네트워크들 중에 현재 두드러지는 것 중의 하나는 “지식에 대한 접근(권)” (The Access to Knowledge) 그룹이고, 이들이 제안하는 지식접근권조약(Treaty on Access to Knowledge)이다. 세계지적재산권기구(WIPO)가 지적재산권의 권리보호에만 집중할 것이 아니라 개발도상국들에 기술 이전 및 지식에 대한 접근권을 보장할 수 있는 방향으로 역할을 재규정 할 필요가 제기되었고, 2004년 WIPO 총회에서 브라질, 아르헨티나 등 개발도상국들이 나서서 WIPO 개발의제(development agenda)가 제안되었다. 그 개발의제 중의 하나로 A2K조약 체결을 포함시키려는 노력이 진행 중에 있다. 내부에서의 개혁이라는 전략은 반쪽짜리라는 비판을 고려하면서도, 이러한 네트워크들에 적극 참여하고 (자유주의적 흐름을 비판하면서도) 이 네트워크를 강화하며 지역과 국제의 상호소통(아래로부터의 요구와 요청의 국제화)을 더욱 조직해 내는 작업이 요청된다 하겠다.

다자간 협정인 WTO의 회의장 안에서 WTO회원국으로서 남반구 국가들도 '무역관련 지적재산권 협정’(TRIPS)을 수정하려는 노력을 해오긴 했다. 그러나 이는 신자유주의 세계화 과정 내에서의 약간의 보완으로 그칠 뿐이다. 그래서 남반구 정부들, 그리고 A2K 그룹 등이 WIPO에 제안한 "개발의제"(Development Agenda) 역시 문화에 대한 사유화를 꼭 거부하는 관점이 아니라는 한계도 있다. 사실, 정부간 협상, 그리고 시민사회 지분의 참여가 보장되기도 하지만 그 '회의장 내부'에서는 저작권 자체를 반대하는 흐름은 (최소한 현재까지) 존재하지 않는다(Story, Darch, Halbert, 2006: 157). 외부의 활동가들의 비판이 전해지고 있다면 다행인 수준이라고 해야할까. 또 하나의 대안적 계기가 되고 있는 문화다양성협약 역시 WTO나 FTA, 특히 지적재산권과 충돌하는 경우의 문제 해결을 애매하게 한 한계가 크다. 이 역시, 좀 더 섬세하게 접근하고 지속적인 투쟁의 과정을 통해, 문화다양성협약이 곧 한국의 저작권 강화의 흐름을 견제하고 통제할 수 있는 방향으로 이끌어야 한다.

따라서 쉽지 않겠지만 불가능하지도 않은 이 국제적 협약을 통한 저작권 체제 강화의 흐름에 대한 대항은 다음과 같은 요구를 관철시켜내는 방향으로 가야 한다: "저작권, 특허권, 상표권 등 지적재산권에 관한 기존의 국제 협정은 전세계 시민사회단체의 참여 속에서 다시 검토되어야 한다. 또한, 이러한 국제 협정은 하나의 가이드라인 역할을 할 뿐, 각 국에 의무적으로 적용되어서는 안된다. WTO 내의 무역관련지적재산권협정(TRIPs)은 무효화되어야 한다. 선진국은 제3세계에 자신의 지적재산권 체제를 강제해서는 안된다"(오병일, 2000).

국내의 저작권법 강화에 대해서도, 철저하게 국제협약을 따르고 그 전에라도 먼저 저작권법을 개정해온 나라이니만큼, 위의 국제연대를 통한 공동대응이 필수인 동시에 일국적 차원에서 할 수 있는 최대한의 대항과 대안의 작업들도 해야 한다. 특히, 법률적 차원에서, 새로운 권리를 통한 정책프레임 재구성이 하나의 방안이다. 지금까지 저작권법 안에 있는 공정이용(fair use)과 저작권법을 보완하는 수준의 저작물의 이용 표시로서 정보공유라이선스에 집중해왔다면, 기업과 국가에 의해 저작권 내외부의 축소되고 파괴되어가는 민중의 권리를 위한 새로운 정책 프레임의 재구성도 필요하다.

민중의 권리를 지켜내고 확장하는 차원에서 저작권의 문제를 놓고 볼 때, 저작권과 충돌하는 인권, 특히 사회권의 측면들을 부각시켜야 한다. 마치 저작권이 창작자의 권리라는 외피를 쓰고, 인권의 하나로 인식되는 일은 현실과 동떨어진 이야기일 뿐이다. 이러한 상황이 전개되는 것을 막기 위해서라도 사회권 그리고 문화권의 측면에서, 저작권의 문제를 구체화하는 것이 필요하다고 본다. 현행 저작권법에서 "이용자의 권리"가 있다고 하지만 제대로 개념화 되지도 않았고, 점차 유명무실해지고 있다. 로마법률에도 있었던 이용권(usufruct)은 사용권 혹은 용익권(用益權)이라고 하여 타인의 소유물을 이용하는 권리, 또는 그것으로 발생하는 이익을 누릴 수 있는 권리로 존재하지만, 이것만으로는 현재의 문제 상황을 제대로 반영된 프레임이 되지 못하는 것 같다. 정보공유연대를 중심으로 정보접근권에 대한 연구와 담론화가 진행되어왔다. "공유권" 은 어떨까? 문화예술적 표현과 생산물의 자유로운 공유를 보장하고 보호하며 실현하는 권리로서 공유권, 공유의 권리가 성립할 수 있을지 다양하게 검토할 수 있다 . 이는 그 생산자가 단지 라이선스를 다는 것에서 그치는 것이 아니고, 이용자가 사적 이용만이 아니라 비영리적인 차원에서 자유롭게 처분(최초판매이론)하는 것(저작권에서도 보장하는)에 그치는 것이 아니라, 생산자나 이용자 모두 보다 적극적인 공유를 할 수 있도록 하는, 다양한 공공적 구조를 만들어내는데 더 초점을 두는 것이다. 시스템이 보다 자유롭게 평등한 공유가 가능하도록 설계하고 디자인을 하기 위한 법적인 프레임으로서의 사회권적 성격을 갖는 형태로 성립 가능한지 보다 면밀한 검토가 필요하겠다.

당장의 법제도 강화에 대한 대응은 당장의 반대 의견 제출, 그리고 민중의 권리를 위한 새로운 정책 프레임의 재구성을 위해서 몇 가지 측면이 더 보태져야 한다. 한편으로, 저작권(지적재산권) 언어를 대체할 필요가 있는 것이 아닐까. 즉, 국제협정이나 저작권법 안에서의 수정만으로는 한계가 있을 것이고, 그 법언어가 가리키는 현실 세계의 문제들에 대한 의미화를 분명히 해야 한다. 너무나 추상적이고 전문적인 법조문의 용어들이 실제 우리 현실에서 어떤 의미를 갖는지, 새롭게 추가되는 내용들이 특히 현실적으로 어떤 변화를 의미하는지에 대한 해석의 과정이 필요하다. 한미FTA가 타결되었을 뿐 체결이 안 될 수도 있는 것인데, 사회적 논의가 채 끝나기도 전에 유럽연합(EU)과의 FTA가 또 다시 정부는 협상 내용 공개 없이 벌써 3차 협상까지 내달리고 있다. 지적재산권 관련한 쟁점으로는 공연보상청구권, 추급권, 지리적표시제, 집행규정 등이 있다고 한다. 예를 들어, "공연보상청구권"이 뭔 말인가? 법언어로는 매우 전문적인 영역의 권리처럼 보이지만, 까페에서 나오는 음악(공연)에 대해서도 저작권자(작사가, 작곡가) 및 인접권리자(가수, 음반제작사)에게 돈을 내야(보상) 한다는 말! 밥, 차, 술 먹는 곳, 동네 빵가게나 옷가게, 미용실, 문구점 등에서도 음악 나오면 그것도 돈내라는 것과 다름 없다(한미FTA 저지 지적재산권 대책위원회 보도자료, 2007년 10월 4일 참조).

그야말로 우리 실생활에 미칠 영향이 뭔지에 대한 번역의 과정이 필요하다. 그렇다면, 보다 직관적인 의미로의 해석이나 번역에서 더 나아가, 아예 개념 자체를 바꿔내는 작업도 필요하다. 단적인 사례로 의약품이나 농산물에 대한 공공적인 접근에 대한 요구가 그 소유 기업들의 '지적재산에 대한 해적질'이 아니라 인권의 문제라고 알려내는 차원에서 제약산업, 농업, 생물산업의 다국적 기업들의 행위를 오히려 생물 해적질(bio-piracy)이나 생물식민주의(bio-colonialism)라고 부르는 것이다. 이러한 새로운 규정은 그 용어를 바꿈으로써 저작권 및 지적재산권의 이데올로기적인 수사학을 역전시킬 수 있다. 그리고, 생물(종) 다양성을 전면에 내세우는 것이다. 문화 영역에서는 문화 다양성!(사실, 의약이든 문화든 지적재산권은 모든 기업이 아니라 의약품과 문화창작물에 대한 독점 기업의 배타적인 사적 소유의 주장이기 때문에 '산업 다양성'도 기할 수 없는 상황이다.) 이와 같이, 주류 언어를 바꿔냄으로써 대중 인식을 넓히는 작업이 가능하며 이는 저작권이나 지적재산권이 토론되는 방식에 대한 사회적인 통제의 문제이다.

다른 한편, 저작권과 같은 규칙이 필요하다면, 누가 이 규칙을 만들것이냐에 대해 질문해야 한다. 비현실적으로 들리기는 하지만, 그것이 여전히 저작권이 되었든 보다 많은 사람들에게 이익이 되는 권리와 법제도화가 되었든, 최소한 그러한 규칙을 현재(까지) 누가 만들어 왔고, (이제) 누가 만들 것이냐는 따져야 한다. 심지어 창작자들은 좋다고 하는데도 그의 창작물을 자유롭게 이용한 사람이 저작권 침해로 범죄자가 될 수 있는 상황(비친고죄의 허용)이라면 더더욱 그렇다. 다양한 사람들이 모여 살면서 다양한 일탈 행위들이 존재하기 때문에 규제와 규칙은 필요하기는 하다. 하지만 그 "규제와 규칙은 유연해야 하며, 사람들 스스로 만들어야 한다. 지재권의 분야는 특히 하루에도 몇 번씩 전혀 새로운 개념이 출현하는 곳이기에 규칙의 유연성이 필수적이다. 디지털 음원을 아날로그 음원을 다루던 방식으로 규제할 수 없는 것처럼 말이다. 그 규칙의 유연성은 사람들이 스스로 만드는 여러 규칙과 약속을 통해 달성되어야 한다. 그렇지 않고서야 근본적인 유연성은 불가능하다. 누군가가 규칙을 부과하는게 아니라, 사용자나 창작자 스스로 규칙을 만드는 것"이 필요하다. 현재의 법재개정 과정, 규칙과 규제에 대한 의사결정 과정 자체에 대한 문제제기가 필요한 것이다.

저작권법 체계를 놓고 좀 더 구체적으로 들어가 보면, 저작권을 양도할 수 없도록 하는 것, 현행 무방식주의를 변경하여 저작권 등록제로 변경하는 것, 미국 저작권법에서도 보장하는 정부생산 저작물의 자유이용, 공공정보영역(public domain) 확대를 위한 지원사업 의무화(개방적 공공정보영역의 아카이브 구축 등), 디지털 네트워크 기술 환경에 따른 복제 개념의 재설정, 정보접근권 보장 등의 정책 과제들이 있다(김정우, 2007). 뒤에 가서 다시 논의하겠지만, 이러한 저작권법 강화에 대한 대응과 별도로 국가적 지원 정책 차원에서, 협력적 창작에 대한 지원 구조, 공영 미디어 컨텐츠의 개방적 접근, 개방적 공공 아카이브 구축 등을 동시에 요구해 나가야 한다.

사실 저작권 체제의 강화를 반대한다는 것은 곧 현재의 문화산업의 수익 창출 구조를 그대로 냅두고는 가능하지 않고, 문화산업의 개혁은 곧 독점 문화자본이 지배하는 시장의 개혁과 연관될 수밖에 없다. 신자유주의 체제로의 무차별적이고 무자비한 전환과 국가 경쟁력 강화 논리로 음악, 영화, 방송, 그리고 정보통신 산업 모두에서 독점화가 이루어지고 있는 상황에서 더더욱 그렇다. 거칠게 표현하면, 1980년대 초부터 자유주의적 정책 기조 하에 거대 정보통신 기업들의 성장이 두드러졌고, 1997년 개인휴대통신(PCS) 사업자로 3대 통신기업인 SK텔레콤, KTF, LG텔레콤의 3개 사업자 구조가 고착되면서 유선통신, 인터넷 서비스, 이동통신 모두를 독과점하고, 국내 통신 시장이 급속히 포화되면서, 한편으로 DMB, wibro, IPTV 등의 융합미디어 플랫폼 사업으로 새로운 시장을 만들어내고, 다른 한편 음반제작(사)과 영화제작-배급(사), 연예기획(사)까지 인수합병하거나 진출하며 콘텐츠사업으로 확장해온 흐름이다. 지난 수 년간의 저작권법 강화는 이러한 미디어-정보통신 시장/산업의 독과점화와 인터넷/융합미디어 환경의 형성 흐름과 뗄 수 없는 것이라고 볼 수 있다. 그렇다고 할 때, “뉴미디어 시장으로 흡수된 대중음악", “멀티플렉스의 상영 환경과 수직계열화”, 방송사에 대한 "연예 기획사의 우월적 지위" 그리고 이를 관통하고 있는 정보통신 거대기업들의 산업/시장 통합의 상황에서 문화산업을 어떻게 개혁할 것인가?

지금까지 문화산업 시장의 독과점에 대한 반대는 1990년대 초부터 본격화된 스크린쿼터 감시활동 및 사수투쟁, “2000년부터 문화연대가 주도했던 가요순위프로그램 폐지운동, 연예오락프로그램 개혁운동, 연예계 PR비리 개혁운동" 등이 있다(이동연, "대중문화 산업의 독점화 논리와 대안 문화행동", 신자유주의 체제 문화운동의 새로운 프레임, ‘문화권’: 문화권, 문화적 삶의 사회적 확산을 위한 연속토론회5. 사회권3(시장): “소비를 넘어 공유의 시장을” 자료집, 문화연대, 2007년 6월). 대부분 시민사회단체가 주도한 운동의 형태였고, 대중들이 나서는 운동 형태는 아니었다. 그래서, 일정한 성과에도 불구하고, 현재와 같은 시점에서는 이용자 혹은 소비자들이 직접 나서지 않고는. 더 나아가 창작자들의 자기 조직화 되지 않고는 뭘 더 어떻게 바꿔내기 힘든 구조가 된 듯 하다. 또한, 어떻게 문화산업의 거대 다국적 자본의 독과점을 개혁할 것인가의 문제에서 문화산업 중심의 국가 문화정책 역시 손대지 않을 수 없다. 이게 불가능한 일일까? 문화 대중운동과 대안 문화산업 정책 대안의 필요성은 커져왔지만, 이에 대해 사회적으로 제대로 문제설정되지 못한 문화산업 개혁과 정책 대안을 위해서는 다양한 연구와 실천이 필요한 실정인데, 여기서는 저작권과 관련해서 브라질 사례를 참조해보자.

저작권 체제에 대한 대안정책 패러다임을 만들어내는데 있어 주목할 만한 브라질은 국제적인 차원에서 2004년 아르헨티나 등과 함께 세계지적재산권기구(WIPO)에 '개발의제(Development Agenda)'를 제안하며 이 기구의 개혁을 주도하기도 하고, 국가 정책 차원에서 자유소프트웨어의 사용, 크리에이티브 커먼즈 라이선스(Creative Commons License)의 채택, 저작권으로부터 자유로운 영역에서의 음악 교환 등으로 여러가지 실험과 시도를 감행하고 있다. 그래서 미국 정부로부터는 해적질의 나라(pirate nation)로 비난 받고 있다. 음악산업과 관련한 흥미로운 사례로 깐또 리브레(Canto Livre) 프로젝트(포르투갈어로 자유롭게 노래하기, 자유로운 공간[free singing, free corner]의 의미)가 있다. 이는 주류 음악산업에서 배제된 브라질 음악을 위한 온라인 플랫폼을 제공하고 프로젝트다. 이 플랫폼은 탈중심적인 p2p 네트워크 인프라를 제공하고, 여기서 공유되는 모든 음악에 크리에이티브 라이선스가 채택되도록 하고 있다. 자유로운 이용허락, 브라질 (전통) 음악, 음악 창작과 공유의 새로운 모델이라는 삼 박자가 맞아 떨어져 주류 음악산업을 일정하게 변화시키려는 것이다.

이러한 주류 문화산업 외부의 대안적 형태의 시장을 형성하는 이러한 실험은 문화적 창작물을 사적 소유물로 보지 않고 재혼합(remix)하며 집단적으로 창조하면서 공유하는 문화를 통해 가능한 것이다(Story, Darch, Halbert, 2006: 170-1). 이 브라질의 깐또 리브레(Canto Livre) 프로젝트 사례는, 당장 한글 자막이 없기는 하지만, 올해(2007) 덴마크의 제작자들이 만든 “좋은 복제 나쁜 복제"(GOOD COPY BAD COPY)라는 저작권과 문화에 대한 다큐멘터리의 뒷부분(40분부터)에 소개되고 있다(영화 보기: http://www.goodcopybadcopy.net). 그리고, 브라질의 현 문화부 장관이자 유명한 음악가이기도 한 질베르또 질(Gilberto Gil)이 저작권에 대해 어떤 비판적인 의견과 정책 대안을 가지고 있는지는, 이 역시 당장 한글 자막이 없기는 하지만, 이 짧은 비디오에서 볼 수 있다: “4분만의 컨셉 전달”(Proof of Concept, four minutes, 2006).

여기서 말하는 공적 지원 구조는 크게 두 가지로 나눌 수 있다: 하나는 직접적인 방식으로, 창작에 소요되는 비용에 대해 직접 지원하는 것이다. 이는 퍼블릭 액세스 프로그램 제작에 대한 지원금과 같은 예를 볼 수 있다. 한국의 미디어운동이 서구와 비교해 볼 때, 진보적인 성과를 일궈냈다고 한다면 이 사례가 포함될 것이다. 즉, 오랜 역사를 가진 캐나다, 미국이나 유럽의 여러 나라들에서도 쉽게 찾아볼 수 없는, 대중 창작에 대한 직접 비용 지원이 이루어지고 있는 것이다. 다른 하나는, 간접적인 방식으로, 제작과 배급과 상영을 위한 여러 공적 인프라를 구축하는 것이다. 제작에 국한해 보면, KBS 등의 방송 프로그램이나 주류 상업 영화 콘텐츠 같은 기존 소스의 활용에 있어서, 그것을 돈 들이지 않고 재사용할 수 있도록 하는 것이 상당한 지원의 효과를 갖는다. 저작권료 혹은 로열티로 나가는 제작 비용을 절감해 주기 때문이다.

수많은 사람들의 손수제작 영상물(UCC)이 확산되면서, 한편에서는 UCC가 기존의 저작물을 맘대로 가져다 쓰면서 저작권을 침해한다고 난리이지만, 다른 한편에서는 어느 정도 자유롭게 기존의 저작물을 사용하여 새로운 창작을 보장해주어야 한다는 주장도 조금씩 제기되고 있다. 한국언론재단의 '동영상 UCC 이용자 설문조사' 을 보면, 많은 사람들이 UCC를 통한 기존 저작물의 사용을 대체로 저작권 위반으로 보면서도, '영화ㆍ애니메이션 등 오락 프로그램이나 뉴스ㆍ스포츠 중계의 경우 5분 이내 범위에서 펌한 것은 저작권 위반'이라고 하지 말자는 의견이 더 높았다고 한다(“네티즌 ‘5분 내 펌질은 저작권 예외로 해야’”, KBS뉴스-연합뉴스, 2007년 9월 16일). 아예 이러한 저작물의 사용을 자유롭게 허용하고 접근하도록 하는 공공 아카이브에 대해서는 아래에서 다시 살펴보기로 한다.

이러한 두 가지 공적 지원 구조는 창작자 자신이 만든 콘텐츠를 팔아서가 아니라 공적인 (제작 및 유통) 지원 구조를 통해 (재-)창작의 안정적 구조를 지지하고, 그 창작물은 보다 자유롭게 공유하도록 하는 선순환 구조를 위한 것이기도 하다. 많은 사람이 이용했을 때 창작물에 대한 가치도 높아지는 것이므로, 이 과정에서 어떻게 창작자의 기여에 대한 지원을 할 것이냐에 대한 공적 지원이 필요한 것이다. 교육이나 연구의 차원, 돈벌려는 게 아닌 개인적 활용 차원에서 저작물을 제한 없이 활용할 수 있도록 하면서, 이를 활성화하고자 하는 도서관이나 미디어센터 같은 곳들이 공공 지원이나 예산을 확보하고, 시스템을 구축하고 대량 구매를 하는 방식도 고려해 볼 수 있다.

이를 위해서는 한편으로 저작권이 대부분의 독립적 창작자들이나 고용된 창작자들에게 자신의 실질적인 창작의 경제적 인센티브가 안 된다는 사실을 널리 인식하는 일이 필요하고, 다른 한편에서는 창작과정에서의 실질적인 경제적 문제의 해결을 위한 공적 지원구조를 확대해야 한다. 이러한 공공적 창작 지원 구조의 확대는 곧 지속적인 창작활동을 보장하고, 실질적으로 "보상" 받는 권리(author-right)를 보호하는 것임에 다름 아니다.

그런데, 실질적인 창작자의 권리 보장은 공적 지원 구조만으로 해결되는 문제는 아니다. 저작권이 실질적인 창작자의 (경제적인) 보상과 인센티브로 작동하지 못하는 현실은 앞 선 글(“저작권: 이데올로기 비판")에서 자세히 보았다. 추가해서, 2005년 영국에서 나온 25,000명의 작가에 대한 조사 연구 결과에 따르면, 저작권 강화가 저자들에게 더 이익이 되지 않고, 대부분의 돈은 소수의 엄청 성공한 작가들에게만 지불되고 있다고 한다(“Strict copyright laws do not always benefit authors”, OUT-LAW.COM, 17th July 2007). 그렇다면, 다른 다양한 기제들과 함께 저작권이 애초의 취지대로 기능하도록 하기 위한 방법의 하나는 앞에서 언급했듯이, 현재 저작권이 양도될 수 있다는 오랜 전제를 깨뜨리는 것이다. 이 권리가 양도되는 순간, 저작자(저작권) 그리고 발명가(특허권)의 보호가 아니라, 양도받은 주체의 경제적 이익만을 위한 이용자의 접근을 제한하는 통제 권력으로 돌변하고 있기 때문이다(오병일, 2000). 따라서, 저작권은 양도될 수 없이 실제 저작자에게 영원히 귀속되는 것으로 못박을 수 있겠다. 이것만으로 모든 문제를 해결할 수 없을 것이지만, 이렇게만 해도 저작권 법제를 개혁하는데 큰 효과가 있을 것이다. 그러나 현실의 힘의 작용은 그렇게 쉽게 법개정이 될 가능성을 애초부터 생각지 못하게 한다. 그러나, 이는 결코 비현실적익ㅗ 이상적인 이야기가 아니다. 실제 그렇게 하는 곳이 있으니까! 베네수엘라의 "창작자 권리"의 주창("authors' rights" initiative)이 그것이다.

2005년 11월 전미자유무역협정이 격렬한 대중 투쟁 그리고 미국과 남미 국가들 간의 갈등으로 좌초되고, 중미와 남미 국가들 사이에 빈곤을 줄이고 사회적 서비스를 확장하기 위한 대안적 무역협정이 추진되었다. 바로 이 과정에서 논의된 정책안 중의 하나가 베네수엘라에서 제안된 "창작자 권리"의 주창("authors' rights" initiative)이다(Story, Darch, Halbert, 2006: 155-7). 이는 기업들이 지적재산권을 통제하는 문제에 대한 차베스 정부의 대응으로서 '지적재산의 자율적 서비스(Autonomous Service of Intellectual Property, SAPI)라는 기구에서 만들어낸 것이다. 저작권 자체의 상업화와 분리시킨 "창작자 권리"는 그 말 그대로 작곡가, 저술가, 번역가, 예술가, 연행 예술가들 각 개인에게 권리가 속하는 것을 말한다. 기업은 저작권(copy-right)을 그들로부터 양도받을 수 없게 하면서, 저작권이 철저하게 개인 창작자에게 귀속되어 보다 많은 자율성을 부여하자는 것이다. SAPI의 목적 자체가 지식에 대한 접근권(Access to Knowledge, a2k) 을 향상시킴으로써 지속가능한 경제와 사회 발전을 촉진하자는 것이고, 전통 지식과 생물 다양성에 있어서 특히 "창작자 권리"는 그러한 저작 인격권을 보장하고, 기업들에 의한 약탈을 막아내려는 장치인 셈이다(Story, Darch, Halbert, 2006: 156). 이 "창작자 권리 주창"이 흥미로운 것은, "중남미를 위한 볼리바리안 대안"(Bolivarian Alternative for Latin America and the Caribbean, ALBA)이라고 하는 신자유주의 세계화에 대한 저항의 맥락에서 일국적이며 동시에 국제적인 차원의 정책 대안으로 추진되고 있다는 점이다. 아르헨티나, 브라질, 우르과이, 쿠바 등과 함께 베네수엘라가 미국이 강제해온 전미자유무역의 대안으로 추진한 ALBA는 또한 지적재산권 체제에 대한 대안의 실험을 포함하고 있는 것이다(Story, Darch, Halbert, 2006: 156). 물론, ALBA에서도 유전자조작식품[GMO]의 교역을 배제하지 않는다거나 "창작자 권리" 역시 창작자의 자율과 이용의 확대를 꾀하고 있기는 하지만, 여전히 개인 창작자라고 하는 이데올로기에서 벗어나지 못한 한계들이 존재한다. 베네수엘라의 사례는 국가의 역할이 바뀔 수 있다는 차원에서 흥미롭지만, 위로부터의 개혁이라는 점에서 갖는 한계 또한 없지 않다. 그렇다면, 자율적인 창작과 공유의 상호 존중과 보호의 실천 사례들은 없는가? 많다. 뒤에서 보게 될 "거리연행자약정"(Street Performer protocol)이 그 중의 하나이다.

현행 저작권법 하에서는 국민의 세금으로 만들어진 저작물을 이용할 때조차 저작권자의 허락이 필요한 실정이다(애국가, 대한뉴스 논란). 공적 자금을 통해 생산된 것들인 정부간행물, 연구자료, 통계자료 등은 공공정보로서 자유롭게 접근하여 이용할 수 있도록 해야 한다. 즉, 국유저작물이나 공적자금이 투입된 저작물에 대한 접근권과 자유로운 이용을 보장하고 공공정보영역(public domain)을 확대시키기 위한 사회적인 여론 형성, 법/제도 정비, 정부의 역할에 대한 적극적인 규정(보편적 서비스의 제공, 공개소프트웨어 이용)과 요구가 필요하다(김정우, 2007).

KBS라든가 공적 지원을 받은 방송 프로그램이나 영상물을 놓고 보자. 세금이나 시청료 등으로 운영되는 곳(방송국, 제작사 등)에서 제작되는 프로그램들을 돈벌기 위한 목적이 아니라면 누구나 다시 볼 수 있고 복제할 수 있고 재편집도 할 수 있으면 좋겠다. 그래서 교육할 때도 쓰고, 연구할 때도 쓰고, 독립 미디어나 액세스 프로그램을 만들 때도 쓰고. 공영/공공/공익적 콘텐츠에 대해 이를 공공정보영역(public domain)으로 규정하고 디지털 기술로 충분히 가능하니 공공적 개방 아카이브를 만들어 자유롭게 (재)사용될 수 있도록 해야 된다. 영국의 크리에이티브 아카이브(creative archive)와 같은 사례가 존재한다(자세한 내용은 김지현, 디지털 시대의 새로운 저작권 개념 논의를 위하여 - BBC의 크리에이티브 아카이브와 한국의 정보공유라이센스 -, 진보적 미디어 운동 저널 ACT!,제 11 호, 2005년 04월 13일; 김지현, 한 걸음 더 가까워진 온라인 공공 아카이브 시대 - 영국의 크리에이티브 아카이브 라이센스 개시, 진보적 미디어 운동 저널 ACT!, 제 21 호, 2005년 05월 25일 참조). 영국의 BBC, 영화연구소(BFI), 채널4, 개방대학 등에서 만들어진 프로그램이나 이전 콘텐츠들을 인터넷으로 다운받게 하고, 돈벌이가 아니라면 맘대로 편집하도록 하는 크리에이티브 아카이브를 위한 컨소시엄 형태로 만들어졌다.

한국에서는 불가능한 일인가? 적극적인 형태는 아니었지만 공공정보영역(public domain)에 대한 연구와 캠페인에 대한 기획 속에서 KBS를 비롯한 공영방송의 방송 콘텐츠에 대한 개방과 접근에 대한 요구가 있어왔다. 그리고, 최근 KBS 수신료 인상에 대한 논란 속에서, “수신료를 인상하려면 공영방송답게 저작권을 풀어서 국민들이 콘텐츠를 자유롭게 이용할 수 있게 해야 한다는 주장"이 제기되기도 했다(“KBS 수신료 논란, 저작권 포기논쟁으로 확대”, 아이뉴스24, 2007년 09월 06일). 수신료 인상이나 UCC 문화 현상이 맞물려, KBS 방송물에 대한 접근권의 확대라는 차원으로 연결되기도 하는 것은 고무적인 일이다. KBS의 방송 콘텐츠들이 상품(만)이 아니라 문화적 공유 자산이 되도록 하고, 더 많은 퍼블릭 액세스를 위해, 더 많은 창조적이고 다양한 미디어의 생산과 유통을 위해 저작권 문제는 큰 화두가 되고 있는 것은 틀림없다. 공영 미디어 컨텐츠의 개방적 접근와 함께, 독립 미디어 컨텐츠의 아카이브 구축도 대안으로서 필요한 부분이다.퍼블릭 액세스 프로그램들부터 자유이용을 허락하는 라이선스를 달고 공공정보영역(public domain)으로 아카이브하고, 더 많은 퍼블릭 액세스/참여를 위해 자유롭게 이용할 수 있도록 하는 자체의 기획도 있을 수 있을 텐데, 제작자 차원의 개별적인 실천도 있겠고, 규모의 차원에서 지역 미디어센터나 특히 RTV가 나서볼만 하다. 공적 지원을 확보해서라도 영국의 크리에이티브 아카이브와 비슷하게, 퍼블릭 액세스 아카이브 같은 것을 만들 필요가 있다고 본다.

그리고, 똑같이 적용될 수 있는 것은 아니지만, ‘열린접근’(open access) 운동의 사례를 참조해 볼 수 있다. 2005년 9월, "개발도상국들을 위한 열린 접근"(Open Access for Developing Countries) 세미나가 브라질에서 있었고, 열린 접근에 대한 선언이 나오기도 했다(Story, Darch, Halbert, 2006: 171). 물론 선진제국들은 이러한 열린 접근이 과학의 혁신적 발전에 위협이 될 것이라고 협박했지만, 이 열린접근운동은 지금까지 크게 두 가지 형태로 추진되어왔다. 두 가지가 꼭 연계된 것은 아니었는데, 열린 접근에 대한 지지 선언들을 조직하는 것, 그리고 디지털 아카이브 혹은 자료실을 구축하는 것이 그것이다(Story, Darch, Halbert, 2006: 172). 이러한 열린 접근의 한 사례로서, 미국의 MIT대학에서는 강의 자료를 공유하자는 오픈 코스웨어 (Open-Courseware, http://ocw.mit.edu/index.html)가 있고, 과학자사회에서는 과학저널에 공적 접근을 허용하는 공공과학 전자도서관(http://www.plos.org/)운동이 있다.

이러한 아카이브가 위에서 말한 여러 가지 비영리적 창작, 교육, 배급, 상영/방영 활동을 위해 무척 중요한데, 디지털 기술과 온라인 네트워크(인터넷)를 통해 기술적으로는 아주 저렴하게 가능해지기는 했지만, 어느 정도 규모를 갖도록 하려면 공적 지원이 필요하다. 이는 정당한 요구이고 국가의 의무이다. 그러나 현재는, 한류 등의 국제시장 진출과 맞물리며 더더욱 판권(저작권)을 통한 이윤창출이 수입의 상당 부분을 차지하는 시장 현실에서 공영 방송국들조차 대중적 접근을 상당히 제약하고 있고, 국책 연구보고서들까지 출판사들과 계약해서 도서 유통망을 통해 판매되고 있는 실정이다. 따라서, 공공의 목적을 위해 생산한 공공 정보에도 저작권이 적용되어 국민의 접근권 및 알 권리를 제약하기 때문에, 공영방송을 포함한 공공기관에서 생산된 저작물은 누구나 자유롭게 접근·이용할 수 있도록 관련법 개정 역시 동반되어야 한다.

위의 몇 가지 사례와 과제들은 실질적인 권리자의 보호와 함께, 보다 자유롭고 개방적인 창작물의 이용의 보장을 위한 것이기도 하다. 모든 저작권자가 현재의 저작권법이 규정하는 과도한 권리의 보호가 필요한 것은 당연히 아니다. 예를 들어, 미키마우스 캐릭터와 같은 문화제국주의의 산물이 아니라면 저작권의 보호기간이 저작권자 사후 70년까지일 이유가 하등 없다. 그렇게 된다고 해서, 보호기간이 50년, 10년, 심지어 1년이었기 때문에 보장받지 못한 경제적 수익이 새로 발생하는 것이 전혀 아니기 때문이다. 따라서, 일정하게만 혹은 일부만 보호받으면 되므로, 일부만 보호받는(some rights reserved) 저작자 권리/이용 표시라고 하는 대안적 라이선스들을 활용하면 된다.

이러한 자유 이용 허락을 표시하는 라이선스는 다양한 형태로 개발되고 활용되고 있는데, 아마도 가장 처음 등장한 것이 자유소프트웨어운동 진영에서 만든 일반공중라이선스(GNU-GPL 혹은 GPL, General Public License)이다. 이는 자유 소프트웨어가 소스 코드 공개에 의해 개발, 향상되는 과정에서 누군가가 그것을 독점할 가능성을 방지하기 위해 “자유소프트웨어에 저작권의 양도에 관한 실정법에 의해서 유효한 법률적 효력을 갖는 라이선스로 채택되는 것이다. 즉, GPL로 등록된 소프트웨어 소스를 통해 개발된 2차 저작물까지 모두 소스 코드와 함께 그 파생물도 공개하여 자유소프트웨어가 누군가에 의해 독점적으로 이용되는 것을 막고자 하는 것이다. GPL에 의해 등록된 소프트웨어를 수정한 모든 소프트웨어 역시 GPL로 공개되어야 하는 것이다"(주철민, 2000). 이는 소프트웨어만이 아니라, GNU 자유문서라이선스(GFDL, GNU Free Documentation License)로도 널리 채택되고 있다.

정보공유라이선스(KOAL, Korean Open Access License)는 정보공유연대(IPLeft, http://ipleft.or.kr)가 2002년부터 정보독점과 이로 인한 정보불평등의 문제에 대한 사회적 대안 모색의 일환으로 조사하고 연구하여 2004년에 공개한 것으로, 저작권자가 저작물의 자유이용 범위를 정하는 일종의 자유이용허가서이다. 이는 정보공유의 지향을 분명히 한다. 보다 상세한 내용과 자신의 창작물에 대한 라이선스 채택은 웹사이트(http://freeuse.or.kr)를 통해 확인할 수 있다. 한국의 정보공유라이선스와 유사하지만, 이보다 조금 앞선 2001년에 미국의 비영리 기업(corporation)으로 공식 출범한 크리에이티브 커먼즈(CC, Creative Commons)는 2002년 12월에 크리에이티브 커먼즈 라이선스(CCL)를 공개한다(http://creativecommons.org). 현재 전세계적으로 널리 채택되고 있는 CCL은 그러나 저작권의 대안을 모색하는 차원에서 다음과 같은 한계들을 가지고 있다. 이러한 CC에 대한 종합적인 비판(Story, Darch, Halbert, 2006: 167-10)은 한국의 정보공유라이선스에도 해당된다.

저작권 체제 안의 대안적인 라이선스 형태인 CC는 여전히 개인 저자의 권위를 인정하고, 저작물에 대한 접근/이용이 저자 개인에 의해서만 결정되는 방식이다. 즉, 저작재산권을 인정하고 창작물의 상품화에 반대하지는 않는 것이다. 반면, 사회적으로 필요하고 소용되는 창작물들에 대한 사회적 접근의 필요성은 그 다음 문제가 된다. 또한, CC로는 이미 저작권으로 보호받는 창작물에 대한 접근의 문제를 해결할 수 있는 방법은 없다. 그러다 보니, 맘씨 좋은 개인 창작자(good guys)의 올바른 선택 이상 사회적 대안의 의미가 크지 않다. 현실은 자기 사업을 하는 창작자가 아니라 대부분 고용된 노동자들이 창작하는 것이고, 여기에도 CC가 잘 적용되기 힘든 부분이다. 자기 사업을 하는 창작자더라도 시장에 내놓기 위해서 유통자본과의 불평등한 계약을 맺기가 십상이므로 마찬가지다. 이러한 한계는 사실 CC의 설립자인 로렌스 레식의 자유주의적 접근에서 비롯된다: "나는 광신적으로(fanatically) 시장을 옹호하고, 재산(권)의 역할이 중요하다고 생각한다"(The Fulture of Ideas, p.6; Story, Darch, Halbert, 2006: 169에서 재인용).

실제로 인도에서는 CC가 별 도움이 되지 못하고 있고, 오히려 "해적질"이 지식에 대한 접근에 도움이 되고 있다. 그러나, 인도에서는 폭력적 경찰 단속이 일상적으로 이루어지기 때문에 저작권 체제 자체 해결이 되지 않고는 힘든 상황이다(Story, Darch, Halbert, 2006: 170). 반면, 브라질에서는 앞서 보았듯이 CC가 미디어의 탈집중화 대중운동과 연관되면서 효과를 발휘하고 있기는 하다. 이러한 CC의 한계를 극복하기 위해서는, 보다 조직화된 창작자 및 이용자 집단의 생산-분배 과정에 대한 설계가 필요하다.

덧붙여, 이러한 자유이용 라이선스가 보다 더 활성화되기 위해서라도, 라이선스 채택만으로는 부족하고 의도하는 바대로 적극적으로 이용되기 위한 추가 작업들이 필요하다. 크리에이티브 커먼즈의 경우, 콘텐츠 공유를 위한 다양한 콘텐츠 공모전을 개최하거나, 크리에이티브 커먼즈 라이선스가 붙은 콘텐츠를 인터넷에서 검색할 수 있는 서비스(http://search.creativecommons.org)를 제공하고 있는데, 앞서 언급한 자유이용을 위한 개방 아카이브가 구축되어야 한다.

2. 저작권 체제를 넘어서는 대안: 협력과 공유의 수평적 네트워크

(1) 창작자의 자기 조직화: 자유소프트웨어운동 & 오픈콘텐츠운동

앞서 언급한 실질적인 창작자 권리 보장을 위해서는, 당사자인 창작자들의 조직적 대응도 필수적이다. 국가 제도적 차원에서의 보호만이 아니라, 적극적인 보장 요구와 실현의 조직적 작업들이 없다면, 알아서 해줄리 없기 때문이다. 창작자 혹은 창조적 노동자들의 자기조직화와 창작자연대(창조적노동자연대)의 형성이 필요하다고 본다. 자유이용 라이선스들은 창작자들이 자신의 창작물이 불필요하게 과도한 저작권 법제의 보호를 받지 않도록, 그래서 자유로운 이용을 허용할 수 있는 장치로서 큰 의미가 있지만, 개별 창작자의 선의적 선택일 뿐, 창작자들의 집단적인 운동으로 전개되는 데 충분조건을 제공하지는 않는다.

창작자의 자기 조직화의 사례들은 문화예술 창작영역에서 많이 볼 수 있는데, 아무래도 대표적인 사례는 1980년대 초에 시작된 자유소프트웨어운동일 것이다. 자유소프트웨어운동에 대한 평가와 한계는 다양한데, 여기서는 생산 체제의 차원, 특히 창작자-이용자연대 차원에서 이를 평가해 보는 것이 도움이 된다. 이 운동은 우리의 관심에 비추어 크게 두 가지 함의를 갖는다. 자유로운 이용과 집단적이고 개방적인 개발 과정이다. 전자는 분배의 차원이고 후자는 생산의 차원이다(김영식, 2006). “자유로운 이용”이라는 분배의 차원 때문에 이것이 비싼 돈을 주고 사거나 불법복제에 이끌려야 하는 독점 소프트웨어의 대안으로 자유소프트웨어가 대중화될 수 있었던 것이 아닌가 싶지만, 그런 만큼 한계가 분명하다. 셰어웨어, 프리웨어 등 자본의 통제를 받는 무료 소프트웨어도 널려 있기 때문이다. 상업적 맥락에서 “공짜”가 보편적이듯이, 이들은 무료로 제공되지만 그것은 광고를 목적으로 하는 방식,혹은 처음에는 무료로 이용자를 늘린 후 유료로 전환하는 방식에 한해서이다. 앞선 글, "저작권: 이데올로기 비판" 중 '자본이 조절하는 불법복제'에서 명확히 드러나듯이, 저작권의 대안을 모색하는데 있어서 이용자 측면만을 집중하는 분배의 문제(공정이용, 자유문화 등)로만 접근하는 것은 결국 한계에 부딪히고 만다. 현재의 체제에 대한 보완이 아니라 대안을 위해서는, "그것이 자본주의 사회에서 가치를 생산하는 생산자(노동자)들의 투쟁과 결합되어야지만 질적으로 달라질 수 있다"(김영식, 2005: 126)는 지적에 주목할 필요가 있다. 아래에서 보겠지만, 그 긍정적이고 성공적인 함의들에도 불구하고, 자유소프트웨어운동이나 오픈소스소프트웨어, 그리고 더 일반적으로는 인터넷과 결부된 다양한 대안 사례들이 갖는 자유주의의 한계를 벗어나야 한다. "사회 각 세력들과의 적극적인 연대가 필요하다. 해커주의의 자유주의적 한계를 벗어나야 한다"(주철민, 2000). 현재와 같은 신자유주의적 유연 (재)생산 방식에 이용되기 십상이기 때문이다.

반면, 자유소프트웨어(운동)은 생산의 차원에서 진정 강점을 갖는데, 그 생산이 “생산자-이용자 공동체”(김영식, 2006)에 기반해 있기 때문이다. 김영식은 이것의 강점을 다음의 세 가지로 정리하고 있다:

필요에 의한 생산: 자유소프트웨어 생산자들은 사람들이 필요하기 때문에 생산하지, 시장에서 교환할 목적으로 생산하지 않는다.

생산물에 대한 보편적 접근 허용: 자유소프트웨어를 사용할 수 있는 권리는 그 공동체에 기여(노동)한 사람에게 주어지는 것이 아니라 그 소프트웨어를 필요로 하는 사람 모두에게 주어진다(접근이 허용된다).

비시장적, 공동체 관계: 자유소프트웨어 공동체는 비-시장적 관계(non-market relations)를 유지하면서도 전 세계적으로 자유로운 생산자들의 협동 노동을 이끌어 내며 끊임없이 발전한다.

자유소프트웨어 혹은 오픈소스소프트웨어의 공동체기반 개발 방식을 보면 이러한 장점이 더 분명히 드러나는데, 1) 개발 과정에서 전세계로부터 개발자들의 자발적인 참여가 지수적으로 증가하는 것, 2) 아직 완성되지 않은 소스더라도 개방하고 협력하는 병렬 개발, 3) 독점소프트웨어의 경우 그 회사가 망하면 지속적인 개발과 후속 서비스도 중단되지만 이는 이미 소스가 공개되어 있고 수 많은 개발자가 존재하므로 소프트웨어 이용의 장기적인 신용이 높다는 것, 4) 자발성에 기대며 개발 비용이 낮다는 것 등이 그것이다(보다 자세한 내용은 주철민, 2000 참조).

그러나 이러한 대안적 생산 체제의 가능성을 실험해온 자유소프트웨어운동이 그 순수한 형태로 지속가능했던 것은 아니다. 애초에 순수한 대안은 존재할 수 없기 때문일까, 자유소프트웨어운동을 위협하는 자본의 역침투는 오픈소스소프트웨어운동이 등장해 자유소프트웨어 운동을 시장에 편입시키는 결과를 초래하기도 했고, 운동 내적으로도 “자유소프트웨어 공동체 운영에 몇몇 엘리트들이 지나친 권리를 갖”는 문제도 발생했다(김영식, 2006). 오픈소스소프트웨어 개발 방식은 소스를 공개함으로써 소프트웨어가 개발되고 수정되는 소스공개 개발 방식의 효율성에 집중하면서, 자유소프트웨어운동이 가진 정보 공유와 사용의 자유라는 측면을 소홀히 하거나 비판하였다(주철민, 2000). 그에 따라, GPL방식이 오픈소스소프트웨어의 보다 많은 사용을 막는다고 지적하면서 자유소프트웨어재단(FSF)의 GPL 라이센스 방식을 고집하지 않았다. 그 결과, 독점소프트웨어 기업들이 오픈소스를 무상으로 가져다가 새로운 소프트웨어와 서비스를 개발한 후 독점소프트웨어로 만들어버리는 일조차 오픈한 것이다. 오픈소스 라이선스도 다양하지만 대부분 잘 가다가 그 '오픈'의 고리가 끊어질 수 있는, 더 이상 오픈소스가 아닌 폐쇄적이고 독점되는 소스의 길을 열어 주게 된다. 오픈소스운동이 FSF의 노력을 무색하게 만들어버린 셈이다. 이는 오픈소스운동 선언문을 정초했고 오픈소스연구소(OSI)의 핵심 인물의 하나였던 부르스 페렌이 자유소프트웨어(데비안 리눅스)진영으로 다시 가게되면서 지적한 것이기도 하다(Bruce Perens, It's Time to Talk About Free Software Again, 데비안 개발자 메일링 리스트(http://lists.debian.org/debian-devel/), 17 Feb 1999). 양자는 혼동되면 안되지만, 서로를 보완하고 강화해주는 관계인 건 사실이다. 소프트웨어가 자유가 아니면 오픈소스 스타일의 개발 방식은 가능하지 않고, 자유소프트웨어 역시 오픈소스 스타일로 개발된 소프트웨어에 의해 풍부해지는 것이다(Story, Darch, Halbert, 2006: 165).

다른 한편, 자유소프트웨어운동 내부의 권력 집중 혹은 엘리트주의의 문제는 사실상 생산의 거버넌스, 즉 생산의 민주성(화)의 차원의 문제이다(이에 대해서는 아래에서 다루고자 한다). 결국, 저작권 (그리고 지적재산권) 체제의 대안으로서 자유소프트웨어(운동)는 싸다, 복제에 제한이 없다, 믿을만하고 안전하다, 정부나 기관들이 필요에 맞게 채택과정의 변형이 가능하다, 그리고 무엇보다도, 자유, 독립, 지역성 담보(local capacity)가 보장되는 그 장점에서 비롯된다(Story, Darch, Halbert, 2006: 166). 해적판에 대한 단속과 정책에 소요되는 비용이면, 아예 해적판이 없는 이미 널려있는 대안의 영역으로 가기만 하면 된다.

그런데, 이 운동을 더욱 흥미롭고 가치있게 만드는 것은 지난 십 년동안 이 운동이 소프트웨어 영역을 넘어 다양한 정치경제사회문화 영역에 퍼져나가고 있다는 점이다(오픈소스가 적용되는 사례들에 대해서는 Leo Babauta, Open Source Life: How the open movement will change everything, lifehacks(http://www.lifehack.org), June 18th, 2007 참조). 인터넷을 매개로 한 대표적인 오픈소스(콘텐츠)운동은 인터넷을 통한 백과사전의 공동편집 작업인 위키피디아(wikipedia, )다. 위키위키라고 하는 온라인 공동문서 편집 도구를 기반으로 해서, 보다 많은 사람들이 보고 수정할 수 있게 되어 백과사전의 내용 중에 발견된 실수나 빠진 부분은 즉시 교정되거나 추가되는 지식 생산 방식의 디른 접근을 보여주고 있다.

그렇다면, 지금까지 문학, 음악, 미술, 영화, 디자인 등 수많은 문화예술 영역은 (곧바로 저작권자가 되고 저작권 체제 이데올로기를 강화했던) 개인 창작자 기반의 생산 형태였지만, 이 영역들에서도 공동체에 기반한 협력적 공동 창작이 불가능한 것일까? 불가능하지 않다. 창작의 기술과 문화의 특정한 수준과 조건에서 이들 역시 개별 창작이 아닌 매단계의 공동 창작을 설계 디자인할 수 있다. 물론, “지식 자체가 본래적 속성상 인류의 협력의 산물이라는 점에서, 자신이 창작한 저작물을 공개하고 타인에게 이용을 허락하는 것 자체가 어떤 의미에서는 공동 창작, 협력적 생산이라고 해석될 수도 있다”(오병일, 2006). 그래서, 여전히 개별 창작 과정은 존중되고, 집단적 창작으로만 강제될 이유는 없지만 저술, 창작, 생산의 본질에 있어서 그 유일무이한 일 개인의 독창성에 대한 이데올로기(와 그에 대한 물질적 보상의 배제적 체제)를 조금만 벗어나 보면, 상호작용적 협력 창작 과정이 직접적인 혹은 간접적인 형태로 다양하게 존재할 수 있게 되는 것이다.

"불법복제"라는 이름으로 창작(자)와 이용(자) 간의 대립을 조장히는 쇼와 이간질에 맞서, 더 많은 공유와 다양한 창작을 조장하는 일이 필요하다. 창작자의 자기 조직화와 함께, 창작자와 이용자의 연대 역시 함께 조직되어야 한다. 앞서 제시한 자유이용 라이선스들의 채택이 하나의 방법인데 이것만으로는 부족하다. 사실, 다양한 대안적 라이선스들이 그렇듯이, 한국의 정보공유라이선스를 문화관광부에서도 수용하였지만, 이는 곧 저작권에 대한 대안적 의미의 자유이용 라이선스가 지배적 저작권 시스템에 대한 보충물로 자리잡는 결과이기도 하다. 따라서, 일부 공적 지원이나 대안적 라이선스 채택에서 더 나아가, 창작자-이용자 간의 실질적인/직접적인 연대의 방식을 고민해야 한다.

우선 현실에서 이러한 연대를 방해하는 저작권 이데올로기의 하나인 불법복제와 같은 것에 대한 대응이 필요하다. 앞서 보았듯이 불법복제가 일정한 수동적 저항의 의미가 있다 하더라도, 실제로 불법복제 자체가 자본에 의해 조장되고 조절되는 차원이 있기 때문에 무작적 불법적인 복제가 능사는 아니다. 이에 대한 대안 역시 필요하다. 그것은 무엇보다도 "불법복제"라는 명명에 대항하는 대안적 이름붙이기 작업이다. 이는, 이데올로기적으로 편향되게 붙여진 불법복제라는 용어 대신, 파일공유 혹은 정보공유, 지식공유, 콘텐츠공유, 문화공유라는 용어를 사용해야 하는 언어 교정의 과정이다. 그러는 동시에 배타적이고 독점적인 창작물의 사적 소유 방식으로서의 저작권과 지식에 대한 인위적 독점권으로서의 지적재산권의 폐해, 단적으로 저작권이 문화다양성을 더욱 악화시킨다는 점을 부각시켜야 한다. 그래서 불법적이지 않고 모두에게 도움이 되는 차원의 복제는 당연히 더 많이 조장되고 보장되는 것으로 그 사회적 인식을 변화시킬 필요가 있다. 더 나아가, 이러한 대중적 형태의 비조직적인 저항을 보다 정치적인 차원의 대안적인 형태로 이어지도록 하는 다양한 실험들과 사례들을 널리 소개하고 자연스럽게 활용하도록 하는 노력이 필요하다.

생산자-이용자 간의 실질적인/직접적인 연대의 방식은 또한 창작을 위한 대안적인 경제 구조를 통해서도 마련되어야 한다. 이를 위해 이미 다양한 (지역) 공동체 차원에서 이루어지거나 인터넷을 통해 시공간적 제약 없이 가능해지면 다양한 실험들이 이루어지고 있는, 창작자와 이용자의 직접 교환 시스템을 고려해볼 수 있다: 이용자들이 창작자들에게 생산의 비용과 함께 다음의 창작을 위해 그 비용을 직접 지불하는 방식을 구상해 볼 수 있다(선물경제 시스템). 우선 이런 의문을 가져보자: "자유시장에서는 소유자가 통제하도록 법률이 규정하고 있는 그 어떤 이용에 대해서도 가격을 설정하는 주체는 저작권 소유자다." 그런데, 가격의 설정을 저작권 소유자가 하지 않을 수는 없을까? 저작물에 따라, 이용(자)의 조건과 형편에 따라 가격을 결정하는 탄력적인 방식은 없을까? 더 나아가 이용료를 낼 때, 창작자 혹은 새로운 창작 기획에 직접 지불할 수는 없을까? 제대로 기능하지도 못하고 있지만 저작권이 정보-지식-문화의 창작자에게 일정한 보상을 해주기 위해 (어쩔 수 없이) 필요하다고 생각할 수 있는데, 저작권 없이도 창작자에게 적절한 경제적 보상을 제공할 뿐더러 독점적인 소유가 아닌 자유롭게 그 창작물을 공유할 수 있도록 하는 방법이 있다면 더 좋은 거 아닌가? "거리연행자 약정"(Street Performer protocol)이 바로 그것이다. 이것은 인터넷을 기반으로 하여 창작자(생산자)는 자신이 창작할 작품(소설, 음악, 소프트웨어 등)과 계획(일정)을 알리고, 적절한 기부액을 공표한다. 그러면 그 작품을 보고 싶은 사람들이 요구된 금액에 필적하는 충분한 자금을 자발적으로 기부한다면 저자는 작품(생산물)을 생산한다. 그리고 창작된 작품(생산물)은 저작권의 제약 없이 디지털 형태로 누구나 자유롭게 이용할 수 있다(김영식, 2005: 122-3; 더 자세한 내용은 wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Street_Performer_Protocol; The Street Performer Protocol and Digital Copyrights, John Kelsey and Bruce Schneier, First Monday, volume 4, number 6, 1999; The Wall Street Performer Protocol: Using Software Completion Bonds To Fund Open Source Software Development, Chris Rasch, First Monday, volume 6, number 6, June 2001 참조).

자유이용 라이선스 역시 이러한 이용료-창작후원금 등의 창작에 대한 직접 지불 시스템, 그리고 자유로운 이용과 공유와 재편집을 조장하는 분산적 공개 아카이브(와 그것들의 네트워크) 등과 결합함으로써 그 대안적 의미가 온전히 실현될 수 있을 것이다. 생산과 공유를 위한 분산적인 시스템으로서 독립적 개방 아카이브는 현재 인터넷을 통해 다양한 사례들이 존재한다. 인터넷 아카이브(archive.org), 자유문화 그룹의 자유음악 프로젝트(http://freemusic.freeculture.org), 열린음악라이선스(open music license)를 채택하는 열린-음악 운동 (http://jazzbond.soundhome.cz/OML.html), 여러 오픈콘텐츠영화 프로젝트 등이 있다.

저작권, 그 배타적이고 독점적인 소유의 권리가 갖는 폐해를 막아내기 위해서는, 그것이 기반해 있는 철학적 근거로서 개인 창작자 이데올로기를 깨뜨릴 필요가 있다. 롤랑 바르트가 "1968년에 '저자의 죽음'이란 글에서 문학 작품이란 완벽하게 새롭게 창조되는 것이 아니라 그 이전 선조들과 문화가 남겨놓은 것을 조립한 것에 불과하다며 저자의 권위(명성)를 허물어 버린"(김영식, 2005: 126) 일은 비단 포스트구조주의나 포스트포더니즘의 담론에서만 제고된 이야기가 아니라, 바로 지금의 현실에서 갖는 의미도 상당하다. 이데올로기 차원에서의 이러한 해체 작업이 보다 현실적인 맥락에서 진행될 필요가 있는데, 실제 현재 대중문화의 자율적 생산 방식들에서 다양한 형태로 등장하고 있기도 하다. 한창 유행을 타고 있는 인터넷의 손수제작 영상물(UCC)이 갖는 한계는 명확하지만, 이를 통해서 드러나는 아마추어 대중 창작자들의 되섞기(re-mix) 문화와 집단적이고 협력적인 창작과정, 그 공동 창작의 도구들(authoring tools) 자체는 이러한 '개인 저자'의 이데올로기가 실질적으로 무너질 수 있는 광범위한, 그러나 아직은 잠재적/징후적으로만 존재하는 지반을 형성하고 있다고 본다. 최소한 직업적인 소수 전문 저자들의 명백한 경계가 엷어지고 있는 상황임에는 틀림없다. 철저한 노동분업에 의한 일방적인 생산-소비의 관계가 아니라, 정보와 지식과 콘텐츠를 매개로 "서로를 찾아 만나고 역할을 바꿔가면서 그것들을 즐기며 바꿔나가는 생산자와 소비자의 민주적 결합”(김영식, 2005: 126) 혹은 탈권위적인 집단 생산 주체의 가능성을 탐색해볼 수 있다.

위에서 언급한 것들 중에 가장 초점을 두고 싶은 것인 창작자-이용자 연대는 이제 만들어야 할 새로운 어떤 것을 가리키는 것은 아니다. (그 전부터 쭉 있었고 현재와는 다르게 보편적이기까지 했던 것이 다시) 인터넷을 통해서 극적으로 드러나고 있는, 협력적 생산과 집단적 공유의 사례들을 가지고, 우리는 어떻게 대안적 생산과 분배의 체제로 이론화할 수 있을까의 문제라고 볼 수 있다. 다시 말해서 지금까지 살펴본 사례들, 실험과 운동의 성과, 디지털 네트워크 기술의 문화적 수용 등을 바탕으로 보다 거시적인 차원에서, 대안적 지식체제와 문화 생산 양식은 어떻게 가능할 것인가, 이미 존재해왔던 이러한 대안들(commons)을 어떻게 네트워크할 것인가에 대한 문제설정이 필요하고, 이를 통해서만이 보다 거시적이고 체계적인 저작권 대안이 구축될 것이라고 본다. 사실, 저작권에서만의 문제는 아니더라도 사적 소유가 아닌 사회적 소유를 통한 지식-정보-콘텐츠의 공유 방식에 대한 연구와 실험이 이 모두와 함께 이루어져야 한다. 이미 통시적으로 그리고 공시적으로 존재하고 있는 다양한 소유(권) 자체의 대안적 형태들이 조사 연구되면서, 창작 생산물의 소유와 분배에 대한 대안적 모델로서, 현재의 배타적이고 독점적인 사적 재산 형태의 저작권이 아닌, 집합적 소유(collective ownership)의 집단권(group rights)으로 다양화될 수 있을 것이다.

3. 이데올로기의 열세, 그러나 풍부한 대안들

다시 한 번 확인해 보아도, 저작권법의 목적은 "문화의 향상 발전"이라고 써있다. 그런데 그 수단은 "저작권의 보호"이다. 저작권의 보호라는 수단을 통해 문화의 향상 발전이라는 목적을 달성하자는 것인데, 현실에서 저작권법은 인류 공동의 문화적 자산을 사유화하는 것을 합법화하고 있다. 이러한 수단으로 이러한 목적을 달성하자는 것이 가능한 일인가? 전도된 현실은 단순히 이것이 저작권법만의 문제가 아닌 것을 너무도 분명히 보여주고 있다. 저작권은 한마디로 자본의 시장 통제를 위한 도구이다. 이는, 문화생산과 공유의 자율성을 침해하고 있고(거대 자본이 우리에게 제공하는 방식[유통]으로만 우리가 문화적 생산물, 창작물들을 소비해야 한다), 문화생산과 공유의 다양성 또한 침해하고 있고(대안적인, 독립적인 콘넨츠의 생산과 공유의 가능성들과 기존의 콘텐츠를 소스로 한 새로운 콘텐츠 생산을 막아버린다), 문화생산과 공유의 민주화도 저해하고 있다(누가 어떤 콘텐츠를 필요로 하냐에 따라 누구에게는 더 싼 값에 제공할 수도 있으며, 누구에게는 더 많은 보상을 해줄 수도 있음에도 불구하고 획일적인 방식이 일방적으로 결정되고 있다).

이미 지배적 이데올로기가 되고 있는, 신자유주의에서도 문호를 개방하고 시장에 맡겨서 자유롭게 교류하자는 것은, 아이러니하게도 저작물에 와서는 무작정 보호되어야 한다는 논리로 돌변해 있으나, 아무런 논리적 모순 없이 잘 공존해 있는 것처럼 보인다. (이는 당연히도, 둘 다 사적 소유-재산에 대한 자본주의 경제 토대에 기반해 있기 때문이며, 언제나 이런 모순적인 과정을 통해 자본주의가 발전해 왔다는 것은 주지의 사실이다.) 신자유주의의 보호-개방의 논리가 저작권에 있어서는 뒤집혀 있는데, 여기에 해결의 어려움이 있다. 그렇다고, 신자유주의의 개방과 자유가 그 말 그대로가 아닌 것을 두 눈으로 보고 있는 현실에서 저작권 분야에서도 신자유주의를 철저하게 관철하라고 주장할 수도 없고, 저작권만 그런 게 아니라 모든 것들을 보호하자고만 하는 것도 자연스러운 문화 생산과 공유의 과정에 부합하지 않는다.

저작권 체제의 강화는 곧 우리 "문화적 삶 자체의 사유화"에 다름 아니라고 할 때, 이에 대한 저항은 공공정보영역을 다시 살려내고, 정보와 지식과 문화의 자유로운 흐름을 촉진할 수 있는 프로그램들을 널리 퍼뜨리며, 사유화의 문제와 비판을 최대한 대중적으로 알려냄으로써 보다 많은 사람들이 그 비용[그 치명적인 결과]를 인식할 수 있도록 하는 것이 필요하다(Story, Darch, Halbert, 2006: 157).

저작권 대안 투쟁, 정책 대안의 생산과 운동을 놓고 보면, 이렇게 이데올로기적으로 열세인 투쟁이 있을까. 그러나 동시에 이렇게 대안이 풍부한 투쟁과 정책 생산 분야가 또 있을까? *

다음 호에서는, 이러한 저작권의 문제를 해결하기 위한 실질적인 대안, 구체적인 사례들을 미디어와 문화 운동의 차원에서 살펴보고자 합니다: “저작권: 미디어 문화 운동과 저작권 반대&대안 투쟁"

김영식(2005), "자본주의를 넘어선 반-저작권 투쟁을 위해서", 2005 전국정보운동포럼 "지적재산권의 재구성을 시작하자!" 자료집, 2005년 5월 20일

김영식(2006), “위키페디아에서 대안사회로”, 현장에서 미래를, 제117호; “위키페디아에서 대안사회로”, 블로그 - “한 과학기술노동자의 잡소리들” , 2006년 02월 27일

김정우(2007), “저작물의 공정이용과 정보공유”, 회의-발표자료, 2007년 6월 22일

오병일(2000), "'지적재산권'의 민중적 재편을 위한 정책 제안", 정보공유연대, "디지털은 자유다 - 인터넷과 지적 재산권의 충돌", 이후

오병일(2006), “대안적 생산/거버넌스 모델” , 블로그 - “다섯병 안의 들레꽃” - 김영식(“위키페디아에서 대안사회로”, 2006)에 대한 트랙백 (trackback), 2006년 03월 14일

이동연(2007), "대중문화 산업의 독점화 논리와 대안 문화행동", 신자유주의 체제 문화운동의 새로운 프레임, ‘문화권’: 문화권, 문화적 삶의 사회적 확산을 위한 연속토론회5. 사회권3(시장): “소비를 넘어 공유의 시장을” 자료집, 문화연대, 2007년 6월

주철민(2000), "자유 소프트웨어 운동", 정보공유연대, "디지털은 자유다 - 인터넷과 지적 재산권의 충돌", 이후, 2000

"비준안 제출하자마자 법개정에 나선 문광부 - 한미FTA에 따른 '저작권법' 일부 개정 공청회 진행", 민중언론 참세상, 2007년09월12일자

“네티즌 ‘5분 내 펌질은 저작권 예외로 해야’”, KBS뉴스, 2007년 9월 16일

“KBS 수신료 논란, 저작권 포기논쟁으로 확대”, 아이뉴스24, 2007년 09월 06일

한미FTA 저지 지적재산권 대책위원회 보도자료, 2007년 10월 4일 참조

Bruce Perens, It's Time to Talk About Free Software Again, 데비안 개발자 메일링 리스트(http://lists.debian.org/debian-devel/), 17 Feb 1999

Ronaldo Lemos, 2005, ‘Brazil’s Canto Livre Project: The Emergence of Society’s Creativity’, 343 World Information: IP City Edition

Story, Alan, Darch, Colin & Halbert, Debora eds., Copy/South: Issues in the economics, politics, and ideology of copyright in the global South, Copy South Research Group, 2006, April

“Strict copyright laws do not always benefit authors”, OUT-LAW.COM, 17th July 2007

Girl Talk 1

Danger Mouse

Charles Igwe in Nollywood

Dr. Lawrence Ferrara

Girl Talk 2

Dan Glickman, MPAA

Ronaldo Lemos

Lawrence Lessig, Creative Commons

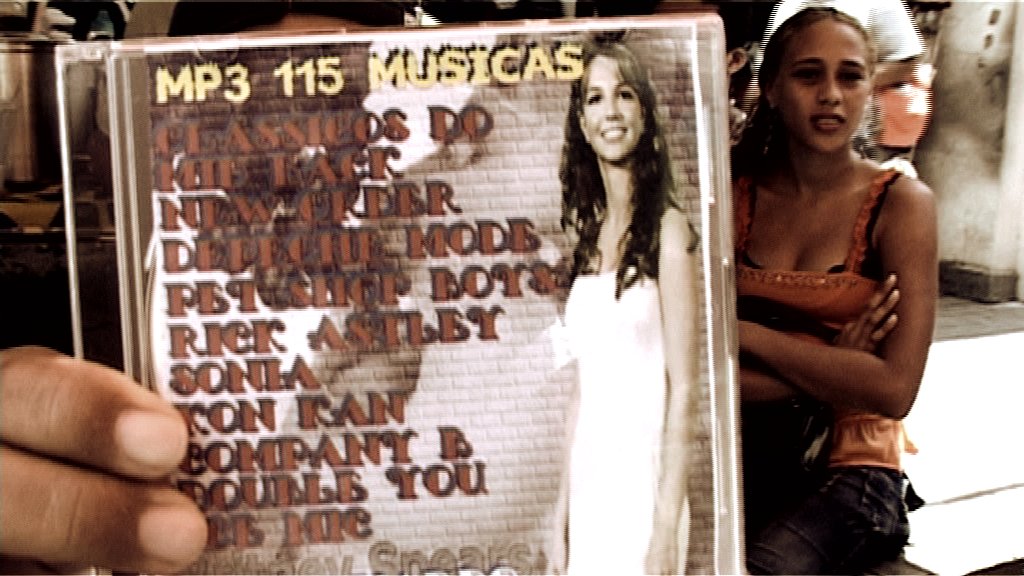

Pirate market, Belem do Para

Jane Peterer, Bridgeport Music

Gorbuska market, Moscow

![]() 2007. 조동원. "정보공유라이선스 2.0 : 허용"(www.freeuse.or.kr)

2007. 조동원. "정보공유라이선스 2.0 : 허용"(www.freeuse.or.kr)

누구나 (재)편집할 수 있고, 재편집된 2차 저작물을 활동의 경제적 뒷바침을 위해서뿐 아니라

돈벌이를 위해서도 사용할 수 있습니다.

다만, 2차 저작물에 원저작물과 동일한 조건의 라이선스를 적용해야 합니다.

|

||||||||||||||||||||||||||||

댓글 목록

관리 메뉴

본문

잘 읽었슴다!부가 정보